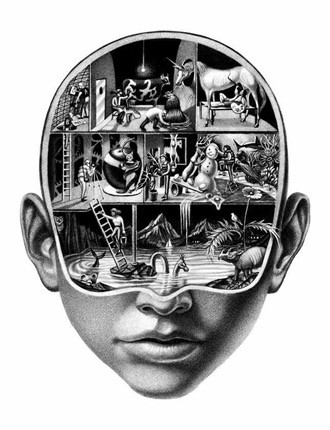

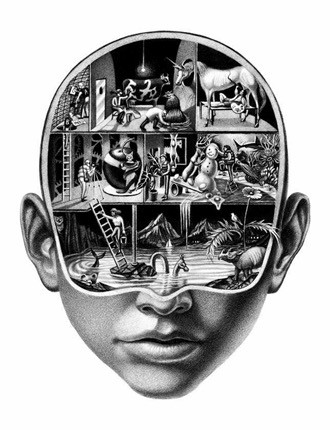

Сознание — единственное явление в нашей Вселенной, которое мы ощущаем напрямую, но понимаем меньше всего. Несмотря на все достижения современной физики, наука до сих пор не может внятно объяснить, каким образом электрохимические процессы в нашем мозге порождают субъективный опыт — то, что мы называем сознанием.

Блуждание в потёмках: историческая перспектива

Если оглянуться назад, можно увидеть, что человечество прошло долгий и извилистый путь в попытках объяснить природу сознания. От древних анимистических верований, через картезианский дуализм, до современных материалистических концепций — мы постоянно переосмысливаем то, что скрывается за нашей способностью ощущать себя существующими.

Классическая физика Ньютона, которая прекрасно описывает движение планет и яблок, падающих на голову учёным, оказалась совершенно беспомощной перед загадкой сознания. И дело тут даже не в технической сложности — проблема куда глубже. Как заметил Артур Эддингтон: «Физика изучает показания приборов, а не саму реальность». Вот только в случае с сознанием мы сами и есть тот самый прибор. И кто же будет изучать его показания?

К концу XIX века, когда физики самодовольно полагали, что они вот-вот объяснят всё сущее с помощью механистической модели Вселенной, появилась квантовая механика и спустила их с небес на землю. Оказалось, что на фундаментальном уровне мир устроен гораздо более странно, чем мы могли предположить. И это странным образом перекликается с загадкой сознания.

Нейроны, синапсы и прочие отговорки

Современная нейронаука достигла впечатляющих результатов в понимании работы мозга. Мы научились картировать нейронные сети, видеть мозг «в действии» с помощью функциональной МРТ, даже манипулировать отдельными нейронами с помощью оптогенетики. Но, несмотря на весь этот технологический прогресс, мы ни на йоту не приблизились к пониманию того, как физические процессы порождают субъективный опыт.

Когнитивные нейробиологи напоминают группу инженеров, которые изучают телевизор, не подозревая о существовании телестудий. Да, они могут детально описать, как электроны возбуждают люминофор и создают изображение на экране. Но это объяснение никак не затрагивает содержание телепередач, не говоря уже о сценаристах, режиссёрах и актёрах, которые это содержание создают.

Между тем, фундаментальная физика тоже не стоит на месте. От квантовой механики до теории струн, от многомировой интерпретации до петлевой квантовой гравитации — физики предлагают всё более изощрённые модели устройства мироздания. Вот только что характерно: чем дальше развивается физика, тем меньше в ней остаётся места для наблюдателя с его субъективным опытом. Как будто сознание — это какой-то неудобный артефакт, который лучше вообще не упоминать в приличном научном обществе.

Почему классическая физика бессильна

Проблема, однако, глубже, чем просто недостаток данных или несовершенство наших теорий. Классическая физика в принципе не может объяснить сознание, потому что она изначально построена на исключении субъективного опыта из научной картины мира.

В мире классической физики всё детерминировано, всё подчиняется железным законам причинности. Здесь нет места для свободы воли, нет места для творчества, нет места для «я» — того самого загадочного центра, вокруг которого организуется наш субъективный опыт. Классический материализм предлагает нам поверить, что мы — всего лишь чрезвычайно сложные машины, чьё поведение полностью определяется законами физики и начальными условиями.

И тут возникает очевидный парадокс: если я — всего лишь сложная машина, то почему я ощущаю себя чем-то большим? Откуда берётся это переживание субъективного опыта, которое философы называют квалиа? Почему нейронная активность в моём мозге сопровождается не только определённым поведением, но и субъективным ощущением «как это — быть мной»?

Классический редукционизм, столь успешный в других областях науки, здесь пасует. Мы можем разложить вещество на молекулы, молекулы на атомы, атомы на элементарные частицы… Но сознание не удаётся «разложить» на что-то более простое. Оно неделимо, оно целостно, оно не поддаётся анализу в том смысле, в каком мы привыкли анализировать физические явления.

Более того, сознание обладает интенциональностью — оно всегда направлено на что-то, оно всегда о чём-то. Физические же процессы лишены этого свойства. Электрон не «думает» о протоне, вокруг которого вращается. Гравитационное поле не «осознаёт» массы, с которыми взаимодействует. И как же тогда объяснить, что некая конфигурация материи (наш мозг) вдруг начинает осознавать себя и окружающий мир?

Квантовые теории сознания: наука или наукообразная эзотерика?

Когда классическая физика заходит в тупик, на сцену выходит квантовая механика — эта универсальная палочка-выручалочка для всех необъяснимых явлений. И действительно, в квантовом мире происходят вещи не менее загадочные, чем наше сознание.

Взять хотя бы знаменитый «парадокс наблюдателя»: квантовая система существует в суперпозиции состояний до тех пор, пока мы её не измерим. Как только происходит измерение, волновая функция схлопывается, и система оказывается в одном конкретном состоянии. Чем не метафора сознания, которое каким-то образом «схлопывает» бесконечное множество возможностей в одну конкретную реальность?

Роджер Пенроуз и Стюарт Хамерофф пошли ещё дальше, предположив, что сознание возникает в результате квантовых процессов в микротрубочках нейронов. По их мнению, сознание — это не просто побочный эффект нейронной активности, а фундаментальное свойство Вселенной, связанное с самой тканью пространства-времени.

Звучит заманчиво, не правда ли? Вот только большинство нейробиологов и физиков относятся к этой теории, мягко говоря, скептически. Дело в том, что мозг — это слишком тёплая и «влажная» среда для устойчивых квантовых эффектов. Здесь происходит так называемая декогеренция — взаимодействие с окружением быстро разрушает квантовые состояния. Чтобы наблюдать квантовые эффекты, физикам приходится охлаждать системы до температур, близких к абсолютному нулю, и тщательно изолировать их от внешних воздействий. В нашем же мозгу температура около 37 градусов Цельсия, и он постоянно взаимодействует с окружающей средой.

Впрочем, не стоит слишком спешить с выводами. История науки знает множество примеров, когда «невозможные» явления оказывались вполне реальными. Кто знает, может быть, эволюция действительно нашла способ использовать квантовые эффекты в работе мозга? В конце концов, фотосинтез тоже использует квантовую когерентность при комнатной температуре — факт, который ещё недавно считался невозможным.

Философский тупик или новый горизонт?

Философы назвали проблему объяснения сознания с точки зрения физических процессов «трудной проблемой сознания». И это не просто красивое название — это действительно фундаментальная головоломка, которая ставит под сомнение саму методологию современной науки.

Дэвид Чалмерс, который и ввёл этот термин, подчёркивает, что даже если мы полностью объясним все когнитивные функции мозга (восприятие, память, внимание, принятие решений и т.д.), мы всё равно не ответим на вопрос, почему эти функции сопровождаются субъективным опытом. Почему мы не просто обрабатываем информацию «в темноте», как компьютеры, а ощущаем эту обработку?

Возможно, проблема в том, что мы пытаемся объяснить сознание в терминах чего-то другого. Но что, если сознание — это фундаментальное свойство реальности, такое же базовое, как пространство, время или материя? Что, если его невозможно свести к чему-то более простому просто потому, что оно само является одним из кирпичиков, из которых строится наша картина мира?

Этот подход, известный как панпсихизм, предполагает, что сознание в той или иной форме присуще всей материи. На первый взгляд, это звучит дико — неужели электроны тоже обладают каким-то примитивным сознанием? Но при ближайшем рассмотрении идея не так уж абсурдна. Возможно, то, что мы называем сознанием в случае человека, — это просто очень сложная форма некоего универсального свойства, присущего всей Вселенной.

Другая возможность — признать, что сознание принципиально не сводится к физическим процессам. Это позиция дуализма, восходящая к Декарту. Согласно этому взгляду, ментальное и физическое — это две разные субстанции, два разных аспекта реальности. Проблема, однако, в том, что дуализм не объясняет, как эти две субстанции взаимодействуют друг с другом. Если сознание нематериально, то как оно влияет на материальный мозг и тело?

Зеркало для общества: почему нас так волнует проблема сознания?

Возможно, наша одержимость проблемой сознания говорит о нас больше, чем может показаться на первый взгляд. В эпоху, когда технологии всё больше размывают границу между человеком и машиной, вопрос о природе сознания становится экзистенциально важным.

Если сознание — это всего лишь определённая конфигурация информационных процессов, то что мешает нам создать искусственное сознание? А если мы создадим ИИ, который будет вести себя в точности как человек, будет ли у нас основание считать, что у него есть субъективный опыт? Или он будет всего лишь имитировать его, оставаясь «философским зомби» — существом, которое функционально неотличимо от человека, но лишено внутренних переживаний?

Эти вопросы не просто философские забавы. Они имеют глубокие этические последствия. Если мы не можем определить, обладает ли ИИ сознанием, как мы можем решить, какие моральные обязательства у нас есть по отношению к нему?

И кстати, о моральных обязательствах. Нам не стоит забывать, что проблема сознания имеет прямое отношение к вопросу о сознании у животных. Если мы не понимаем, как возникает сознание даже у человека, то как мы можем судить о наличии или отсутствии субъективных переживаний у других видов?

Заглядывая за горизонт

Что же ждёт нас впереди? Возможно, для решения проблемы сознания потребуется радикальное переосмысление самих основ физики. Некоторые учёные уже работают над теориями, которые включают информацию и сознание в фундаментальную картину мира.

К примеру, интегрированная информационная теория Джулио Тонони предлагает математический аппарат для количественной оценки сознания на основе сложности и интегрированности информации в системе. Согласно этой теории, сознание — это определённый тип информационной структуры, обладающей высокой внутренней интеграцией и дифференциацией.

Другие исследователи разрабатывают нетрадиционные подходы к квантовой механике, которые пытаются решить проблему наблюдателя, не исключая сознание из физической картины мира, а наоборот, интегрируя его как неотъемлемый элемент реальности.

Возможно, нам потребуется новый Эйнштейн (или даже целое поколение Эйнштейнов), чтобы совершить прорыв в понимании сознания. Возможно, решение придёт из неожиданной области — как квантовая механика пришла из исследований теплового излучения, а не из попыток напрямую пересмотреть ньютоновскую механику.

А может быть, мы никогда не сможем полностью объяснить сознание с точки зрения физики — не потому, что нам не хватает данных или интеллекта, а потому что такое объяснение в принципе невозможно. Подобно тому, как нельзя полностью описать музыку Баха, анализируя только физические параметры звуковых волн, нельзя свести сознание только к физическим процессам в мозге.

И, возможно, это не так уж плохо. Тайна сознания напоминает нам о границах научного метода и о том, что Вселенная всегда остаётся глубже и богаче наших теорий о ней. В мире, где мы всё больше полагаемся на науку и технологии, такое напоминание может быть даже полезным — своеобразной прививкой от интеллектуальной самонадеянности.

В конечном счёте, наша неспособность объяснить сознание с точки зрения физики, возможно, говорит не столько о несовершенстве наших теорий, сколько о фундаментальной неполноте любого объективного описания мира. Субъективное измерение реальности, которое мы называем сознанием, может оказаться не побочным продуктом физических процессов, а неотъемлемым аспектом самой ткани реальности.

И тогда вопрос «Почему мы до сих пор не можем объяснить природу сознания с точки зрения физики?» получает неожиданный ответ: потому что мы пытаемся объяснить целое через его часть. Не физика должна объяснять сознание, а наше понимание реальности должно расшириться настолько, чтобы включить в себя и физическое, и ментальное как взаимодополняющие аспекты единого целого.