«Сноб» побывал на крупнейшем пивоваренном заводе Петербурга и узнал о лагерах в белых рубашках и элях на мотоциклах, дореволюционных рецептах для возрожденного бренда «Калинкинъ» и ностальгии по советскому пиву из желтых бочек, немце по имени Абрам, англичанине по имени Ной, большевистской легенде про Степана Разина, а еще о том, почему на современной пивоварне с ее космическим оборудованием человек с хорошим носом по-прежнему важнее спектрометра.

Стать пивным дегустатором не так-то просто. Помимо благородной готовности экспериментировать на себе, нужен дар. И нужна интуиция.

Пиво — сложносочиненный напиток; чтобы различать в его вкусовом букете и аромате десятки оттенков — от хлебной корки до перезрелого банана — потребуются хороший нос, аналитический ум и богатый на образы русский язык. А как иначе донести свои ассоциации до окружающих?

На такую должность берут не всех.

В компании «Объединенные Пивоварни», на петербургском заводе которой побывал «Сноб», отбор выглядит так: людям, разумеется, наливают пиво. Но перед этим в напиток подмешивается добавка. Их много, нам показали одну — «Изовалерик». Технолог высыпает ее в кружку из специальной капсулы, размешивает и дает попробовать соискателю. Дальше дело за малым — различить в пивном букете оттенок нестиранных носков. Его можно описать и более романтично: «ферментированное тесто», «сыр с плесенью», “козий акцент” — важно, чтобы человек уловил присутствие во вкусе изовалериановой кислоты, которую ценят пекари и сыровары, и всеми силами избегают производители пива.

Так, шаг за шагом, от простого — к сложному, определяются финалисты, лучшие из лучших, которым будет доверено дегустировать новое пиво и следить за тем, чтобы не менялся вкусовой профиль старых рецептов.

А следить приходится. Несмотря на современное варочное оборудование, приборы спектрального контроля и выверенную до мелочей рецептуру, пиво остается напитком капризным и требовательным. Поэтому органолептический метод, с использованием глаз, носа и вкусовых рецепторов человека, пока не удалось исключить из процесса ни на одной пивоварне, даже на такой крупной и сверкающей нержавейкой, как в Петербурге. Хочется верить, что и не удастся — у старого напитка должны быть традиции.

Отцы и дети

История пивоварения в Петербурге, как и все в этом городе, начинается с фразы: «Петр издал указ». Царь руководствовался государственными нуждами: пиво — напиток калорийный и в некотором роде целебный, спасает, например, от цинги. Поэтому в 1715 году Петр I пригласил в Петербург иностранных солодовников. Пиво было неотъемлемой частью петровских ассамблей и празднеств, где следовало «упитых складывать бережно, дабы не повредить, и не мешали бы танцам».

Дочь Петра Елизавета пивоварение тоже поощряла и сама никогда не отказывалась употребить. Как и ее племянник, недолго царствовавший Петр III. Но промышленной революции петербургские пивовары обязаны Екатерине II. А также двум джентльменам по имени Абрам и Ной — немцу и англичанину соответственно.

Абрам (Абрахам) Крон, даром что немец, родился в Швеции. Выучившись пекарскому ремеслу, он, по совету отца, приехал в Россию, где и встал на трудовую вахту. В Зимнем дворце он прошел путь от помощника до придворного пекаря. Десять лет он готовил хлеб и булочки для императрицы, пока однажды Екатерина, пребывая в прекрасном расположении духа, не сказала ему: «Сегодня — твой день. Можешь попросить для себя все, что пожелаешь».

И Абрахам попросил денег на пивоварню: «Невская вода едва ли не лучшая в мире, светлая и чистая; ячмень и хмель у русских не дурны. Если Ваше Императорское Величество позволит мне заложить в Петербурге пивоварню и предоставит мне и моим наследникам монополию на пивоварение в России, то Ваше Императорское Величество окажет мне большую милость».

Монополию на пивоварение Екатерина II предоставлять Крону не стала, но 30 тысяч рублей серебром и участок на берегу Невы выделила. И в 1795 году шведский пекарь германского происхождения для варки английского пива построил завод имени Александра Невского. Первый в Петербурге.

Через 4 года этот завод сгорит вместе со всеми постройками. Но Крон не бросится в Неву, не уйдет в расположенный поблизости монастырь и не обратится за новой милостыней к императрице. Вместо этого он продаст часть земли, а на вырученные деньги построит новый завод — в 5 раз мощнее предыдущего.

Завод этот с 1811 года стал называться Калашниковским. Образцовое по тем временам предприятие описывали так: «При употреблении меньшего количества материалов и числа рабочих людей, против прежнего, пиво вырабатывается самой превосходной доброты». Александр I даже наградит Крона медалью «За полезное».

Дело отца продолжил один из его сыновей — Федор Абрамович Крон. Он оказался не только способным менеджером, но и проницательным маркетологом. В отличие от других пивоваров — а монополии на производство напитка у Кронов, напомним, не было — Федор соглашался доставлять пиво в погребы Зимнего дворца на своих лошадях и брал на себя расходы от разбившихся по пути бутылок. В Зимнем это ценили и присвоили Крону звание «поставщик Императорского Двора» с возможностью ставить на бутылках литеры ИД и «под оными фамилию заводчика».

И все же у Крона были конкуренты, прежде всего — династия англичан Казалетов. Как и Крон-старший, основатель династии Ной Казалет начинал варить пиво в Петербурге еще во времена Екатерины II, просто не в промышленных объемах и без господдержки. Его пивоварня располагалась за Калинкиным мостом, в месте, которое сейчас называется Покровским островом Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, а до основания города — финской деревней Кальюла, или, на шведский манер, Каллина (с ударением на первый слог) или Калинкой — по-русски.

В этой местности Ной и варил свое пиво. Он довольно рано умер, в 1800 году, но его вдова, а позже сын Петр продолжили дело отца-основателя.

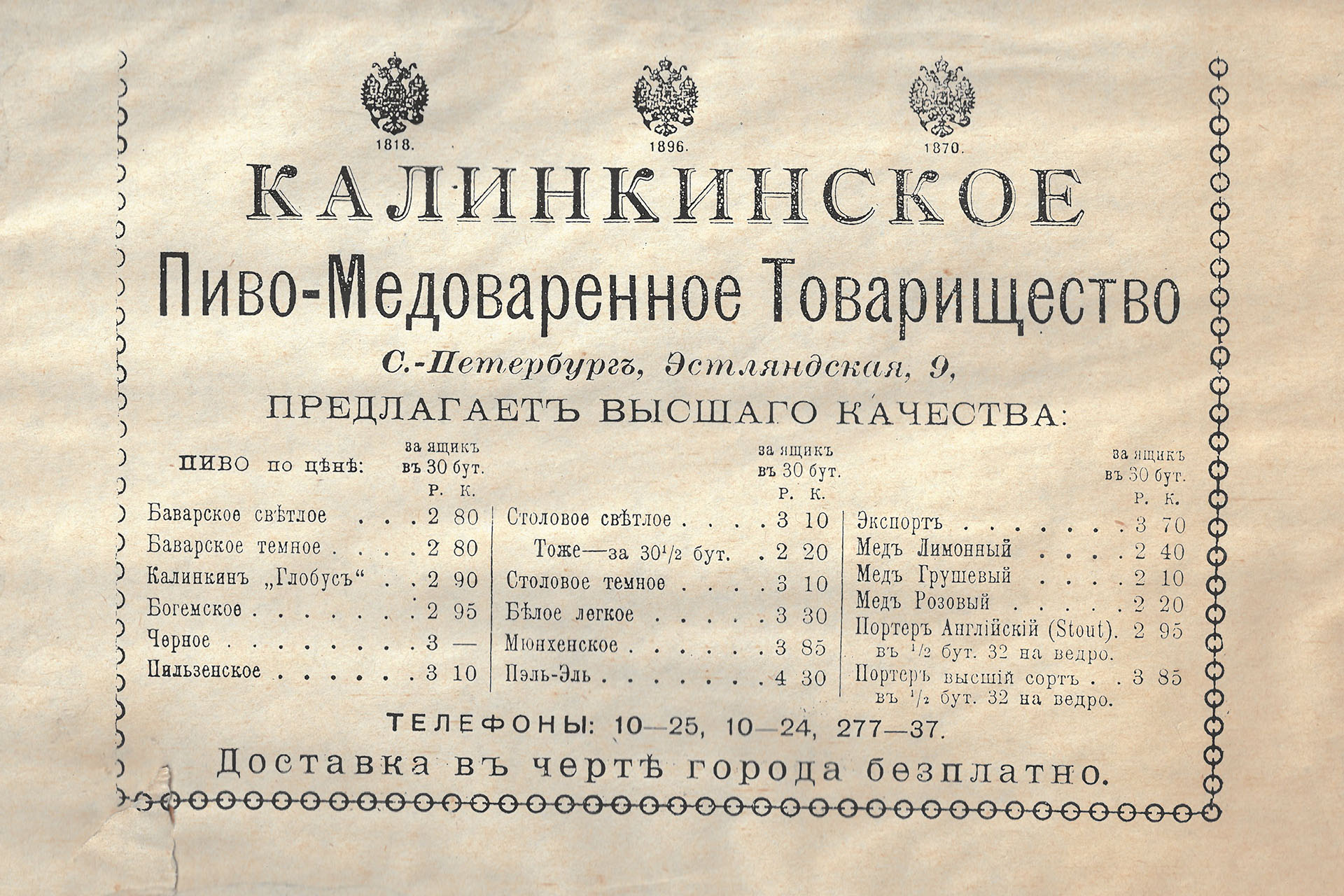

И как продолжили! В 1817-м Казалет-младший пригласил на свое предприятие специальную комиссию, которая предоставила Калинкинской пивоварне статус завода и право ставить двуглавого орла на бутылку (перед революцией на этикетках пива «Калинкинъ» будет уже три орла).

Заводы Кронов и Казалетов — это, без преувеличения, пивные империи Санкт-Петербурга первой половины XIX века. Они формировали культуру потребления, стандарты качества и правила игры на рынке. Когда в 1948 году они объединились в фирму «Кронъ и Казалетъ», конкуренты окончательно приуныли — тягаться с таким гигантом мог бы разве что антимонопольный комитет, но его в те годы не существовало. Пивовар Поарье писал об объединенном заводе так: «по своему громадному сбыту он пользуется в Петербурге почти монополией, вследствие чего остальные заводы находятся в затруднительном положении и принуждены подделываться под характер его пива… Способ варки на этом заводе является тайной, и потому двери варницы для посторонних лиц закрыты, и даже сами мастера, за исключением пивоваров, не имеют права переступать через порог».

В 1861 году император Александр II не только отменил крепостное право, но и подписал устав нового предприятия — «Калинкинского пивоваренного и медоваренного товарищества». Это все тот же «Кронъ и Казалетъ», только переименованный и с другой формой капитала. Под этим именем завод в Калинках проработает до начала Первой мировой войны и достигнет небывалых объемов производства — 5,5 миллионов ведер пива в год (66 млн. литров). Пиво под брендом «Калинкинъ» продавалось по всей стране, в том числе на Дальнем Востоке. У завода были склады в десятках городов и даже собственный парк вагонов-ледников для перевозки пива по железной дороге.

Первая мировая война спутала карты. С 1914 года завод вместо пива производит дрожжи и крахмал, предоставляет свои помещения под мобилизационный пункт, размещает военную автомобильную школу.

Лишь в 20-х годах, уже при Советской власти, на предприятии снова начинают варить пиво — под маркой «Стенька Разин». Такое же название дают и заводу. Спустя 10 лет из названия уберут нотку фамильярности — «Степан Разин».

Это неожиданный нейминг по двум причинам. Неизвестно, во-первых, чем большевиков не устраивал политически нейтральный топоним Калинки. И, во-вторых, какую связь они усмотрели между петербургскими пивоварами и суровым донским атаманом, казненным не то что до основания города, а ровно за год до рождения Петра.

Есть, впрочем, одна легенда, которой, за неимением документальных источников, придерживаются и современные хроникеры. В 1918 году в Петрограде прошел Третий съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Руководство пивоваренного завода в знак уважения к съезду выкатило из старых запасов несколько бочек «Калинкина». Делегаты выпили пиво, кто-то запел «Из-за острова на стрежень», другие подхватили — так этот вечер врезался в память и лег в основу переименования завода, случившегося 4 года спустя.

Как бы то ни было, а на этикетке «Степана Разина» еще долго стояла приписка: «Бывший “Калинкинъ”». Затем и она исчезла.

Попытка №2

Возродить дореволюционный бренд решили в 1995 году, когда пивзавод «Степан Разин» отмечал двухсотлетие. С запыленных полок достали рецепты варки пива, которые в свое время благословила Екатерина II. На прилавках Санкт-Петербурга появились бутылки с нарядной этикеткой, золотыми орлами и забытым названием «Калинкинъ».

Но первый подход к снаряду оказался неудачным. Девяностые — это время, когда на российский рынок пришли глобальные пивные бренды. А потребитель по старой советской привычке любил «заграничное».

Сам завод оказался в собственности голландского гиганта «Хейнекен», который имел свои планы и свои рецепты по завоеванию российского рынка. За 17 лет голландцы построили пивную империю с производствами в Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске и Чистополе. Три года назад «Хейнекен» ушел.

Но империя осталась, получив название «Объединенные Пивоварни». А питерский завод переименовали в «Бочкарев» — по названию его главного суперхита.

На «Бочкареве» варят десяток сортов, а еще здесь обкатываются многие федеральные новинки «Объединенных Пивоварен».

Мы гуляем по заводу в компании и под присмотром менеджера Сергея Василевского. Он пришел сюда молодым специалистом сразу после института и никогда не менял место работы. За два десятка лет Василевский сварил миллиарды литров пива, а теперь восстановил рецептуру «Калинкина», чтобы дать бренду уже не второй, а третий шанс. Он уверен, что на этот раз все получится.

Производство пива начинается с того, что зерно доставляют на элеватор. Там его очищают и отправляют в солодовню. После соложения его перемещают в заторный котел — здесь начинается главный биохимический процесс: осахаривание — из дробленого солода и воды извлекаются сахара. Именно они позже станут спиртом, когда начнет работать дрожжевая культура.

Пивное сусло фильтруют, варят с хмелем, охлаждают и перекачивают в цилиндро-конические танки. Это большие емкости из нержавеющей стали, где проходит брожение и последующее дображивание. Таких танков здесь много, и каждый оснащен системой контроля температуры и подачи дрожжей. Всем процессом управляют из центральной диспетчерской. Технологи следят за параметрами в реальном времени — контролируют, как идут брожение, изменение плотности, давления и температуры.

Когда брожение заканчивается, пиво фильтруют, стабилизируют — и только потом оно попадает на линию розлива. На большом заводе розлив — это сложный и самый зрелищный этап. Пиво разливают сразу в несколько видов упаковки.

Тара — не просто способ доставки напитка. От нее напрямую зависит, каким будет пиво на вкус, сколько оно простоит и как поведет себя при хранении. На «Бочкареве» используют три варианта: стеклянную бутылку, алюминиевую банку и пластиковую ПЭТ-тару.

Стекло — классика. Оно не вступает в реакцию с напитком и хорошо сохраняет его вкус и аромат. Но у него есть слабое место: стекло пропускает свет. Особенно если бутылка прозрачная или зеленая. А свет, особенно ультрафиолет, разрушает ароматические соединения хмеля. Коричневое стекло почти полностью блокирует UV-лучи, поэтому темные бутылки — стандарт для более качественного пива. «Калинкинъ» не исключение — все три его сорта, включая безалкогольное, будут разливаться в коричневую бутылку. Причем форма ее максимально похожа на дореволюционную.

Алюминиевая банка дает полную защиту от света и воздуха. По мнению Василевского, это лучший вариант для сохранности вкуса. Кроме того, она легче стекла, не бьется, быстрее охлаждается. Изнутри покрыта полимером, чтобы пиво не соприкасалось с металлом. Но у банки есть имиджевый минус — в глазах потребителя она ассоциируется с недорогими сортами.

Самый спорный вид тары — ПЭТ-бутылка. И при этом самый популярный. Она дешевая, легкая и удобная для больших объемов — такой формат часто выбирают для пикников. Но у пластика масса недостатков: он пропускает свет и кислород, даже если бутылка окрашена. В такой упаковке пиво быстрее теряет вкус, аромат становится нестабильным, а срок хранения сокращается. ПЭТ — это скорее компромисс между удобством и качеством.

Хотя, как рассказывает Василевский, некоторым людям нравится легкая кислинка в пиве. Для них это не недостаток, а особенность. Не компромисс, а, так сказать, осознанный выбор.

Корни таких странных предпочтений уходят во времена СССР. Пиво, разливаемое из передвижных желтых бочек, имело репутацию напитка с крайне коротким сроком годности — пресловутые «три дня». Потому что бочка не всегда проходила должную санитарную обработку, и при контакте свежего пива с остатками предыдущей партии начинались процессы окисления. Напиток неизбежно приобретал те самые «посторонние привкусы». Выбора у потребителя не было: либо пить то, что предлагалось, либо не пить вовсе. Но сейчас для целого поколения вкус пива с оттенком «мокрого картона» ассоциируется с молодостью.

Впрочем, современное пиво, сваренное на сколько-нибудь серьезном заводе, даже если оно разлито в ПЭТ, так стремительно испортиться не сможет. Чтобы получить ту самую прокисшую нотку, ностальгирующему потребителю придется взять дело в свои руки: слегка отвинтить крышку и оставить бутылку потомиться в тепле или, чтобы ускорить процесс, перелить пиво в емкость с остатками предыдущего напитка.

Кстати, экспериментировать со вкусами — это в некотором роде тренд последнего десятилетия. На фоне популярных промышленных брендов выросло целое движение крафтового пивоварения. Его суть — в возвращении к индивидуальности, ручному подходу и бесконечных играх со вкусом.

Крафтовое пиво варят в небольших объемах, зачастую в пределах одной пивоварни или даже ресторана. Это дает пивовару свободу — но и несет риск. Можно добавить в рецепт экзотические хмели с ароматом маракуйи, использовать выдержку в винных бочках, заквасить сусло дикими дрожжами, как это делали в Средние века, или обжарить солод до состояния эспрессо. Некоторые стили вообще невозможно повторить: дрожжи живут своей жизнью, хмель меняет свойства в зависимости от урожая, и в этом есть своя магия. Крафт — это всегда история о вкусовом поиске, о смелости, о желании удивить.

Сергей Василевский к крафтовому пиву относится с уважением и признается, что у него есть свои фавориты. Но уточняет, что сам он в такие эксперименты пускаться не будет: «Промышленное пивоварение строится вокруг стабильности. На больших заводах производят большие объемы, конкретно на нашем — миллион литров в день, и рисковать на таких масштабах никому, конечно, в голову не придет», — говорит он.

Да и широкому потребителю от пива чаще всего нужно не новое, а как раз прогнозируемое. Первый глоток, который не обманет ожидания. Такой же, каким он был вчера. Или год, или пять лет назад. Или — но тут уже придется включить воображение — в древности.

Четыре ингредиента

Пиво варили задолго до того, как появились письменность, города и даже хлеб в привычном нам виде.

За его производством стоят микробиология, биохимия и немного магии, особенно если заглянуть вглубь веков, когда никто толком не понимал, почему из зерна, воды и каких-то трав получается недурной результат.

Основа пива — четыре главных ингредиента: вода, солод, хмель и дрожжи. И на вопрос, какой из них самый важный, уважающий себя пивовар ответит: важны все.

Вода — не просто нейтральный растворитель. Ее химический состав напрямую влияет на вкус: мягкая хороша для легких сортов, жесткая придает напитку плотность и телесность. Солод получают из пророщенного и затем подсушенного зерна, чаще всего ячменя. Он отвечает за тело пива, цвет, насыщенность вкуса и сладость. Его можно отправлять в варку сырым, можно обжаривать до карамелизации, а можно довести до состояния, которое сами технологи называют «жженым» — все это, разумеется, будет влиять на вкус. Что касается хмеля, то это растение придает пиву горечь, аромат, помогает его консервировать и балансирует сладость солода. Наконец, дрожжи — крошечные живые организмы, которые превращают сахара в спирт и углекислоту.

В древности люди ничего не знали о дрожжах. Пиво бродило «само», спонтанно — благодаря диким дрожжам, обитавшим на поверхности зерна, в воздухе, на стенках бочек и деревянных мешалках. Процессы ферментации казались чем-то таинственным, почти божественным. Со временем пивовары научились управлять этим «волшебством» эмпирически: сохранив закваску, бродившую удачно, они могли получить похожий результат в следующий раз.

В 1857 году случился прорыв: французский химик Люи Пастер доказал, что ферментация вызывается микроорганизмами. Это открытие положило начало целенаправленному отбору и культивированию дрожжевых штаммов. Сначала появились так называемые верховые дрожжи — их используют для элей. Они бродят при более высокой температуре и всплывают на поверхность сусла, формируя плотную шапку. Верховое брожение дает пиву фруктовые, пряные, иногда «диковатые» ноты — как, например, в бельгийских и британских стилях.

Несколько десятков лет спустя, в 1883 году, датчанин Эмиль Хансен выделил низовые дрожжи. Они бродят при более низкой температуре и оседают на дно. Это открытие позволило создавать напитки с гораздо более мягким вкусом. Пиво, получаемое из низовых дрожжей, называют, на немецкий манер, лагерами, а на чешский — пильзнерами.

Обновленный «Калинкинъ» будет представлен в трех вариантах: «Петровский Эль», «Богемский Пильзнер» и «Безалкогольный». У «Объединенных Пивоварен» есть, разумеется, собственные уникальные дрожжевые штаммы и для эля, и для пильзнера. Причем, по словам Василевского, это те самые дрожжи, на которых бродил дореволюционный «Калинкинъ».

Четыре правила

Все пиво делится на низовое и верховое, на эли и лагеры (пильзнеры). Даже в самых экспериментальных крафтовых сортах, с самым нестандартным вкусовым профилем, водораздел между низовым и верховым пивом проходит довольно четко. Дрожжи не обманут.

Пивной сомелье Семен Попов так объясняет разницу между элями и лагерами: «Лагер всегда одет в брюки и белую рубашку. Любое постороннее пятно на его одежде будет бросаться в глаза и портить впечатление. Эль — это косуха, длинные волосы и мотоцикл. На косухе могут быть следы от жира, бензина или кетчупа — никаких проблем».

На Семене Попове белая рубашка и брюки. Он пришел в ресторан «Кузня», что в Новой Голландии, — провести для группы журналистов дегустацию. Смысл этого мероприятия не в том, чтобы объяснить, из чего состоит пиво, — про это нам уже рассказал Сергей Василевский на экскурсии по заводу. У Семена другая миссия: поговорить о взаимоотношениях пива и еды. В широком смысле — о фудпейринге, методе сочетания продуктов, основанном на их вкусовых профилях. Но, конечно, с обязательной кружкой пива в знаменателе — с этой столбовой дороги никто в тот день сворачивать не собирался.

Почему-то считается, что закуска к пиву должна быть простой. Вобла, гренки с чесноком, жирные колбаски. Но это совершенно необязательное условие. Еда может быть простой или изысканной. Строго говоря — любой. Но, выбирая между паштетом из соловьиных язычков и желтым полосатиком, следует руководствоваться четырьмя базовыми правилами, которые и сформулировал сомелье.

Первое правило — дополнение вкуса. Оно самое простое и понятное. «Если мы не хотим мудрить — берем блюдо и напиток с одним и тем же вкусовым дескриптором», — говорит сомелье. И приводит в качестве примера сочетание копченого, насыщенного мяса с таким же копченым пивом. «Другой вариант — мягкий пшеничный эль с творожными, сливочными нотками в паре с десертом схожего профиля, например, чизкейком».

Правило номер два — очищение вкусовых рецепторов. Этот подход особенно полезен, когда речь идет о насыщенных блюдах или напитках. «Берем крепкое, мощное, тяжелое пиво, возможно, с выдержкой в дереве или сложными фруктовыми нотами, — предлагает Семен, — и между подачами таких напитков используем что-нибудь совсем легкое: хлебные палочки, несоленые орехи. Таким образом, мы полностью перебиваем вкус прошлого напитка перед употреблением нового».

Это правило зеркально работает и для блюд: «Когда мы имеем дело с очень соленой, или жирной — насыщенной едой, легче всего освежить рецепторы между такими подачами обычным лагером или легким светлым элем. Такое пиво будет максимально ненавязчивым, легко усвоится и полностью сотрет предыдущий вкус сложного блюда, если мы настроены на гастрономические эксперименты».

Третье правило тесно связано с предыдущим, но оно настолько важное, что формулируется отдельно: «без перебора». «Важно понимать, — говорит сомелье, — что не стоит смешивать слишком яркие, спиртуозные напитки и еду, если вы хотите распробовать и то и другое. Если взять тяжелый, крепкий эль и заказать к нему, например, красную рыбку, то вкус рыбки, боюсь, мы не вспомним. Есть риск, что мы и не поймем, что в блюде эта рыбка была, потому что мощный вкус эля полностью ее заглушит. Есть доминантный вкус, а есть вкус фоновый, дополнительный, который раскрывается лишь в хорошем сочетании. Поэтому соблюдайте баланс, иначе это будет впустую потраченное время».

Наконец, четвертое правило, самое специфичное и спорное, — это правило контраста в фудпейринге. Когда мы берем максимально нестандартную еду и максимально нестандартное к ней пиво. «Простой пример: острая азиатская еда с яркими нотами перца, запитая кислым элем. Это, мягко говоря, необычное сочетание, — комментирует сомелье. — Или наоборот: насыщенный сладкий десерт с ягодным муссом в сочетании с горьким пивом, например, IPA (India Pale Ale). Это формат баловства, формат гастрономического гедонизма, он для искушенных», — подводит черту Семен.

Но, впрочем, призывает этого баловства не сторониться. «Никто, включая Господа Бога, не запретит вам экспериментировать и открывать какие-то нестандартные пары. Как показывает моя личная практика, можно сочетать несочетаемое. Но есть подводные камни: кроме вас, красоту этой пары может никто не оценить».

Я знаю три слова

Откуда вообще взялся этот стереотип — что пиво нужно закусывать чем-то очевидным и примитивным? Семен Попов связывает это с долгим отсутствием в России пивной культуры. Традиция пивоварения, когда отец вручает сыну дело, начатое еще его дедом, прервалась в нашей стране с Первой мировой войной и революцией. В СССР существовали, конечно, ГОСТы и крупные государственные предприятия, но частного бизнеса, основанного на семейной передаче ремесленного опыта, не было.

И когда в нулевые годы нашего века у россиян появились деньги и интерес к новым вкусам, бизнес попытался заимствовать хоть какую-то культуру извне. Так началась эпоха пабов, стилизованных под английские и ирландские. Вместе с ними пришли и закуски: фиш-энд-чипс, гренки с чесноком, луковые кольца — то, что ассоциировалось с «настоящей» пивной атмосферой. Простые привычки быстро закрепились и начали восприниматься как традиция.

Но это был «временный костыль». Сегодня заведения ориентируются не только на британскую, но и на германо-чешскую, американскую и — что особенно важно — бельгийскую пивную культуру. Она одна из самых сложных и изысканных.

Достаточно сказать, что бельгийское пиво — объект нематериального наследия ЮНЕСКО. «Если начнется большой пожар, бельгийцы первым делом будут выносить из огня не деньги, а рецепты», — прогнозирует сомелье.

Фудпейринг в Бельгии тоже непрост. Это совершенно особенная гастрономическая традиция, разделенная по регионам — Фландрии, Валлонии и Брюсселю. «Фландрия, — говорит Семен, — это регион больше винный, чем пивной, и там история во многом строится вокруг сыров, отчасти морепродуктов и сложных сортов пива с бочковой выдержкой. Валлония всегда была очень сельскохозяйственной, деревенской. Там в почете разнообразные пшеничные эли, которые сочетают с десертными хлебобулочными изделиями и сырами. В меньшей степени — с мясом. Наконец, Брюссель — плавильный котел разных культур, где одновременно разговаривают на трех языках: французском, нидерландском (фламандском) и немецком, — и прекрасно друг друга понимают. Здесь огромное разнообразие сочетаний, это буквально гастрономическая столица пивной цивилизации».

Именно к Брюсселю, по мнению сомелье, приближается пивная Россия, а в чем-то и обгоняет — например, в сервисе. Семен с энтузиазмом говорит о том, что, побывав в разных странах, не увидел того уровня внимания к гостю, который сегодня встречается здесь. «В Европе вам просто приносят заказ — и все. А у нас стараются, делают с душой. Мы сумели взять лучшее из европейских и американских практик и соединить это с внутренней культурой гостеприимства и внимательного отношения к продукту. Да, препятствий много: сложность с ингредиентами, ограниченные поставки, экономические трудности. Где-то на хромой козе добываем нужные компоненты. Но все равно выходит хорошо. Потому что от души».

…Стать пивным дегустатором не так-то просто. Помимо благородной готовности экспериментировать на себе, нужен дар. И нужна интуиция.

Менеджер-технолог «Объединенных Пивоварен» Сергей Василевский сварил свое первое пиво, будучи студентом пищевого вуза. Делал он это на собственной кухне, результатом остался недоволен и собирался вылить всю варку в унитаз. Как вдруг рядом оказался отец и преградил дорогу в три слова: «Оставь. Я допью».

И он допил. Мы не будем утверждать, что именно эти слова предопределили последующие события — и окончательный выбор Василевским своей профессии, и возрождение рецептуры «Калинкина». Но в том, что они повлияли — сомнений быть не может. История — вообще, и история пивоварения — в частности, учит нас: детали — важны. Любой вкусовой букет — это сумма отдельных компонентов. Любое большое событие — сумма малых.

Мы никогда не узнаем, что сварили пиво, которое будут вспоминать два века спустя.

Но мы знаем три слова, которые двигают историю вперед.

Автор: Чермен Дзгоев