Писатель Андрей Новиков-Ланской — о том, как Борхес в своих коротких рассказах-притчах подвел итог всей мировой литературе, к каким двум сюжетам ее можно свести, существует ли «высокий» постмодерн и чем русская деревенская проза похожа на латиноамериканский магический реализм.

Борхеса мало кто называет любимым писателем. Чем он важен персонально для вас?

Когда мы говорим о Данте, мы представляем образ загробного мироздания — Ад, Чистилище, Рай… Вспоминаем Шекспира — это предельно обостренная драматургия, совершенное обличение всех психологических противоречий жизни. Обращаемся к Толстому — и это для нас настоящая песня языка. Это как ручей: пьешь — и не можешь насытиться, настолько это живое. Достоевский, абсолютно библейский автор, тоже стоящий в этом великом ряду, задает нам такие вопросы, о которых мы стараемся не думать. А он настаивает.

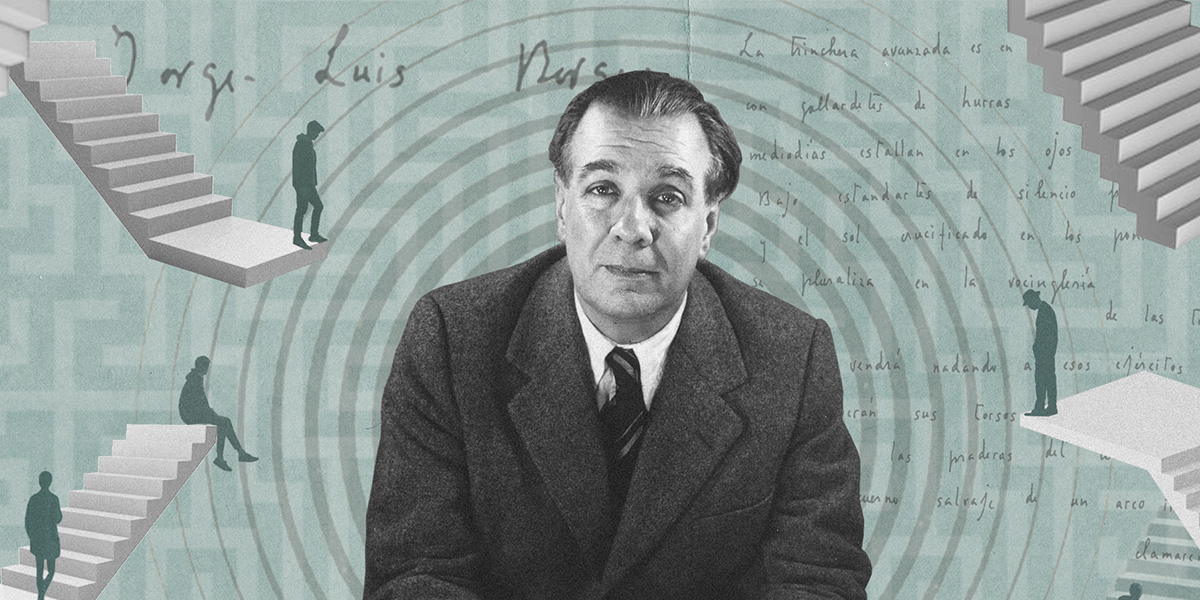

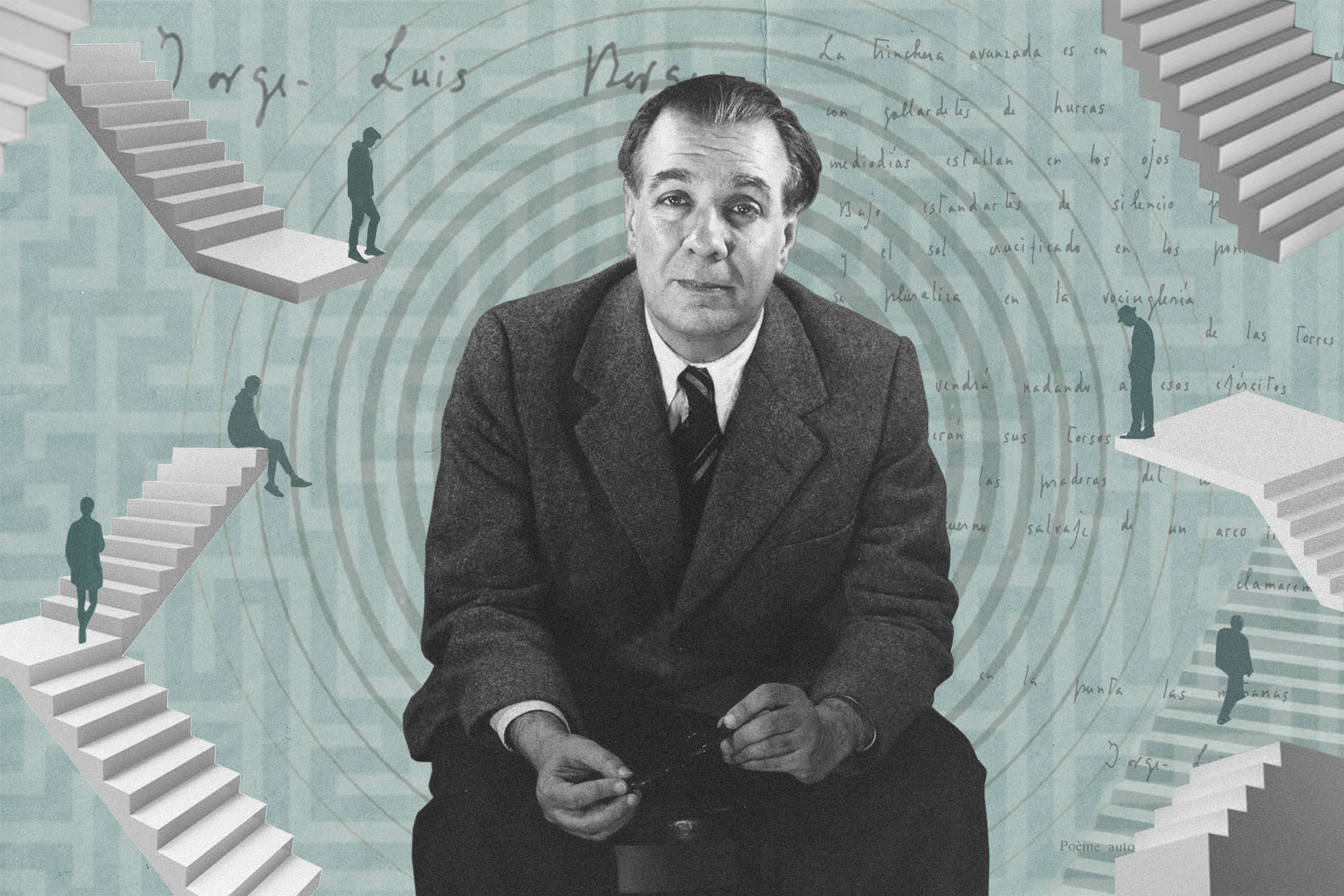

А что же Борхес? Он тоже в этом ряду. Этот человек олицетворяет мировую культуру, цивилизацию. Понятно, что в ней много чего было, но именно Борхес стал эмблемой культуры как таковой. Недаром главная его тема — библиотека. И тут нас поджидает злая ирония судьбы: человек, который олицетворяет культуру, «библиотеку», в какой-то момент стал слепым. То есть лишился возможности читать. Это и страшно, и символично, и очень глубоко.

Действительно ирония: один слепой, Гомер, эту великую библиотеку начал, а другой подытожил. Борхес свел всю мировую литературу к четырем универсальным сюжетам: осада города (война), путешествие заблудшей души (она возвращается «домой»), поиск сокровищ и жертвоприношение богоподобного существа (смерть Бога). Во-первых, почему так радикально? С чего он взял, что сюжетов всего четыре и что они именно такие?

Это был выпендреж, скорее. Конечно, он понимал, что вся литература, которую мы знаем, основана на двух текстах — «Илиаде» и «Одиссее». То есть сюжета вообще-то два: только осада города и путешествие героя. На этом держится все. Смерть Бога — не полноценный сюжет. Он может быть фрагментом путешествия (приключения) героя.

Гомер написал много поэм, но в истории каким-то образом остались лишь две. Но ведь это не просто так. Просто так в культуре (да и вообще) ничего не бывает. Если они остались — значит, они и главные.

Обречена ли литература воспроизводить эти сюжеты, или в какой-то момент все-таки могут появиться новые? Ведь и эти два (или четыре, или сколько угодно) родились явно не синхронно, какие-то оформились позже других.

Конечно, обречена. Эти сюжеты родились не вполне из литературы — мы в данном случае имеем дело с фольклором, мифологией, предлитературой. Все сюжеты сформировались задолго до ее появления, и называются они архетипами. Их не выкинуть из коллективного бессознательного. Разумеется, любой новый автор может только играть с этими сюжетами, по-своему их переосмысливать, добавлять обертоны, но не более того.

А не получается ли так, что Борхес уже предложил новый тип сюжета, рассказывая в разных своих коротких историях (взять ту же «Вавилонскую библиотеку» или «Пьера Менара, автора «Дон Кихота»») о приключениях самой литературы — о тексте как таковом, о буквах и знаках?

Нет, увы. Он тоже просто повторял старые сюжеты — только на невероятном уровне, сумев аккумулировать в них опыт всей мировой литературы.

Можно ли говорить, что Борхес таким образом исчерпал литературный (и не только литературный) постмодернизм

Постмодернизм, безусловно, преодолен. Главное его свойство (и главная проблема) — в ироническом отношении к сути вещей: мы все видели, мы поиграли, что-то свое сказали на основе старого, собрали «Лего» из старых кусочков… Уже давно к нам пришел, как теперь принято говорить, метамодерн: ну да, вся культура давно известна, ничего нового сказать нельзя, но мы уже не играем. Когда мы повторяем старое, мы все-таки что-то переживаем. Это не вульгарная «новая искренность», но какая-то искренность точно. Здесь нет кислотной иронии. Метамодерн — это постмодерн, но лишенный грязноватого игрового чувства.

Борхеса нередко сравнивают с Маркесом, который преклонялся перед ним. Что-нибудь роднит их тексты?

Это несправедливое сравнение. Да, они оба находились в Южной Америке, — ну и о чем нам это должно говорить? Борхес, как и Кортасар, — абсолютно европейские авторы, в них нет ничего южноамериканского. Очевидно, что Борхес — до мозга костей англичанин и испанец. В то время как Маркес — это настоящая национальная латиноамериканская литература, абсолютно другая, не близкая Борхесу.

Почему Маркес получил Нобелевскую премию, а Борхес нет, хоть и выдвигался на нее бесчисленное количество раз?

Как раз по этой же причине: Маркес получил ее как абориген, как уникум из далекой провинции. За то, что он был новым, не похожим на «традиционного», европейски ориентированного представителем своего народа. Борхес был «своим», европейским, и логика была примерно такая: европейцев много — что же, всем теперь давать премию? Поэтому ее не получил ни Цвейг, ни Набоков, например.

Латинская Америка — родина литературного магического реализма. В ХХ веке она была очень далека от чего-либо магического и сказочного (если забыть, что сказки бывают недобрыми, а магия — темной). Почему такой художественный метод расцвел именно на этой территории?

Честно говоря, я не считаю, что магический реализм — прямо-таки большая литература. Маркес — серьезный автор, спору нет, но весь шум вокруг этого явления мне кажется избыточным и надуманным.

С другой стороны, наши «деревенщики», наша деревенская проза — это явление ничуть не меньшее, чем магический реализм. Только почему-то никто не хочет раздувать это явление до таких масштабов. Россия, к сожалению, никому не интересна, а вот Латинская Америка интересна — и тут больше политики и экономики, чем литературы.

Борхеса очень занимали свойства времени. Например, в рассказе «Другой» старый Хорхе Луис встречает своего двойника — точнее, себя самого, только молодого. Каким законам в его художественном мире подчинено время, как оно у него устроено?

Я думаю, что это лучший рассказ, когда-либо написанный в принципе. Более того, у меня слезы наворачиваются на глаза сразу же, как только я слышу упоминание об этом рассказе. Мне даже не требуется его перечитывать. Срабатывает условный рефлекс, как у собаки Павлова.

Но главное в нем — не время, хотя и оно очень там важно. А главное в этом тексте — встреча с самим собой. Борхес показывает психоанализ, доведенный до предела. Вы еще молодой человек, поэтому не до конца понимаете, что это такое — встретиться с собой молодым. А ему ведь уже за семьдесят на момент этой встречи. Он, слепой, пытается говорить с собой-подростком. И этот образ сгущающихся сумерек на фоне… Дело, впрочем, даже не в сюжете — я уверен, что рассказов с таким сюжетом немало, — а в интонации, в том, какие слова он подбирает для разговора с этим юношей.

Рассказы Борхеса — не просто головокружительные интеллектуальные и метафизические аттракционы, но и глубокие притчи, пусть и не с самым очевидным посылом. Чему «учит» Борхес, о чем он?

Сила и невероятная притягательность Борхеса для меня — в сочетании академизма, некоторой научности, чего в литературе до него практически не встречалось, с игрой, ерничаньем, издевательствами и различными намеками. И с невероятной философской глубиной. Это очень сложное сочетание: философская глубина, ироничная игривость и научный стиль.

Честно говоря, я и сам пытаюсь писать в таком духе. Мне не стыдно за некоторую вторичность: если я напишу сколько-нибудь рассказов, похожих на его рассказы, я буду счастлив. Когда-то меня поразил Борхес. Вдруг я смогу кого-то впечатлить так же уже через него? Это ведь замечательно.

Как стихи и проза Хорхе Луиса влияли друг на друга? И почему он боялся крупных литературных форм?

Сила поэзии, если они серьезные и настоящие, — в структурности. Поэзия не позволяет вольностей. Это в прозе ты можешь гулять куда хочешь, а в поэзии тебя сдерживают строгие формы, от которых нельзя отказаться. Крупная форма, тем более прозаическая, как правило, расползается. Она не дается крупным поэтам — Пушкину, например. Лучшие поэты — все-таки рассказчики, новеллисты, а не романисты. Борхес это чувствовал. Он не мог написать ни роман, ни повесть, потому что сильно зависел от строгости, которой научился в поэзии.

Любопытно, что Борхес и композитор Астор Пьяццолла в 1965 году записали альбом. В то время таким занимались только битники, а до них — некоторые сюрреалисты. Зачем Борхесу это было надо? Это попытка прорваться за рамки текста, которые стали для него слишком тесны?

Трудно сказать, почему его клонило в эту сторону. Но для меня главная музыка ХХ века, олицетворяющая этот век, — Libertango, которое написал Пьяццолла. А Борхес — олицетворение литературы ХХ века. И оба любят танго, оба из Аргентины, оба при этом — европейцы…

В каком-то смысле то, что делал Борхес, можно назвать антилитературой. Конечно, не такой, какая получалась у тысяч различных авангардистов, концептуалистов и прочих деконструкторов, а гораздо более изощренной и тонкой. Он никому толком не наследует, вырастая как бы и сам из себя, и из опыта литературы всех времен сразу, при этом не оставляет конгениальных себе наследников. Борхес подвел черту под всей литературой прошлого, а литературы будущего до сих пор не появилось. Человеческие способы рассказывать истории и делиться опытом на этом исчерпались?

Борхес — олицетворение высокого постмодернизма (низкий — это те, кто пишут про фекалии). В высоком мировая культура и вся ее история — не просто какие-то фишки, которыми можно играть ради забавы, а то, что ты очень любишь. И именно на этом основании разрешаешь себе играть этим. Ты чувствуешь себя потомком всей культуры — и потому имеешь право на взаимодействие с ней.

Хорхе Луис действительно подвел итог этой прежней мировой культуры. Поэтому он и символ библиотеки, а библиотека — его символ. Сегодня этой библиотеки нет, потому что бумажные книги все-таки уходят. Борхес закрывает в ней двери и открывает другие двери — ведущие во что-то совсем новое. Это такой пограничник. И мне хочется видеть себя его преемником.