Исследовательница имажинизма Евгения Скуднова — о том, чем это направление отличается от западного имажизма, из-за чего Мариенгофа считают тайным завистником Есенина и пустышкой и почему Бродский называл его роман «Циники» лучшим в русской литературе ХХ века.

В чем состоит своеобразие имажинистской лирики на фоне других форм авангардной поэзии?

У имажинистов преобладают, как следует из их самоназвания, образы: неожиданные, точные, яркие. Форма в их творчестве доминирует над содержанием, как и у представителей других авангардных течений, однако здесь наблюдается меньше игр с ритмикой и невербальными знаками. И большая, по сравнению с тем же футуризмом, концентрация метафор, создающая «каталог образов», читающийся, как палиндром, одинаково в обе стороны. Попробуйте прочитать есенинского «Хулигана» с конца, и вы увидите, что суть не изменится. Конечно, не со всеми стихотворениями имажинистов такое возможно, среди них есть и вполне сюжетные.

А чем отличается русский имажинизм от западного имажизма?

Английские имажисты будто бы создавали стихотворные полотна. В результате у них получались своего рода импрессионистские стихи-впечатления — с определенными настроением и темой. Имажинисты же стремились удивить образами и создать нагромождение метафор подчас для того, чтобы только подчеркнуть способность это делать.

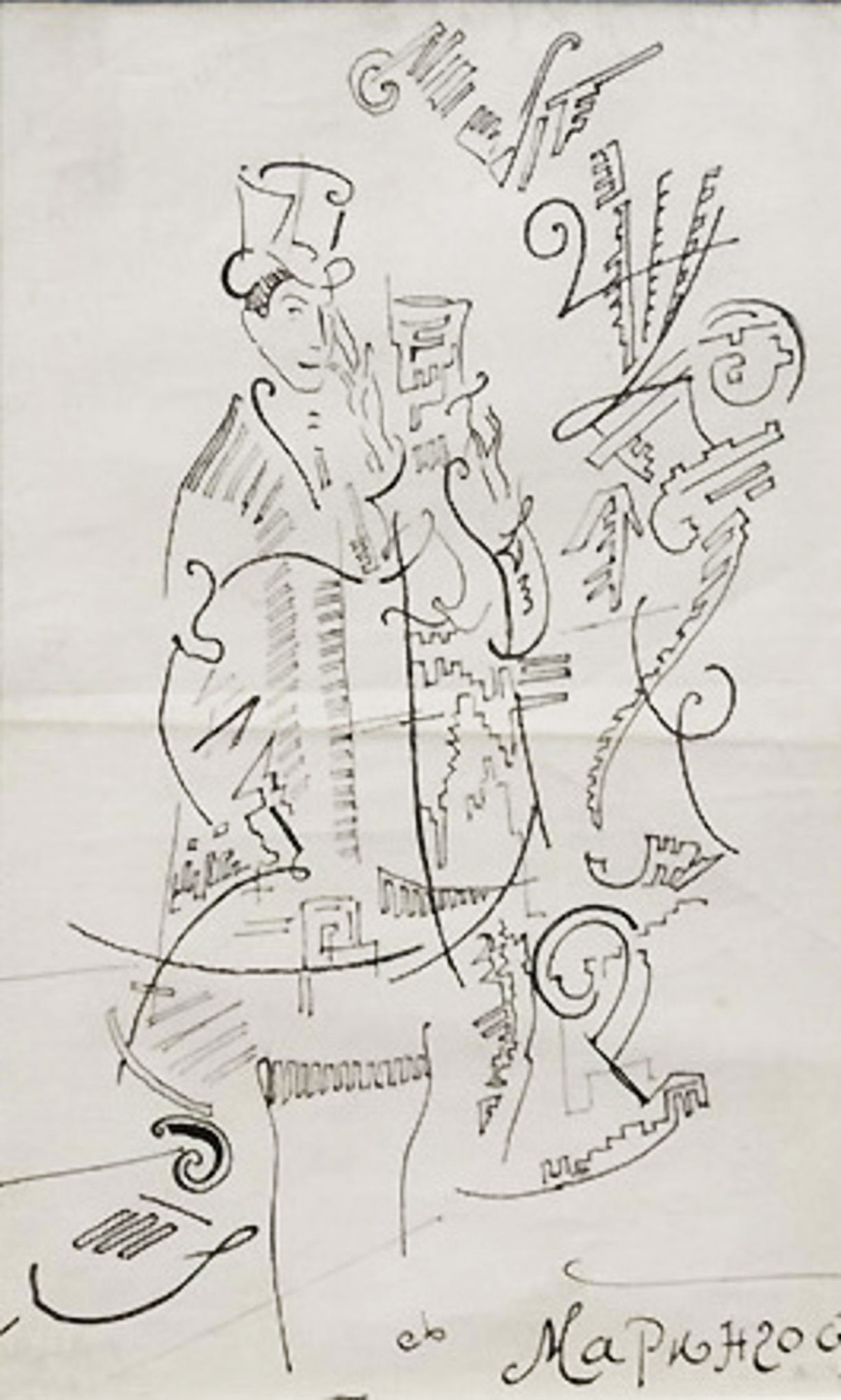

Есенин, Мариенгоф и их товарищи называли себя «бандой», устраивали эпатажные выходки, расписывали стены Страстного монастыря хулиганскими надписями, одинаково вызывающе одевались (например, всегда носили цилиндры). Получается, они просто повторяли все ходы футуристов, которые в 1920-х (время расцвета имажинизма) изменили стратегии коллективного и индивидуального поведения. А зачем?

Насчет цилиндров есть забавный пассаж в «Романе без вранья»: якобы Мариенгоф и Есенин попали под дождь в Петербурге и пытались найти магазин, где бы им продали без ордера шляпы, однако с таким условием отпускались лишь цилиндры. Так и родился знаменитый стиль. В остальном же «хулиганство» во все времена было и остается наиболее простым способом привлечь к себе внимание среди молодежи — это сейчас Есенин и компания издалека кажутся идеализированными фигурами, на деле же это были юноши, которым на момент революции было слегка за двадцать. Посмотрите, как сегодня придумывают эпатажные названия для суши или слоганы для бургерных и спортзалов…

При этом обоюдная ненависть Маяковского и Мариенгофа нуждается в объяснении. Если имажинисты копировали поведенческие паттерны и даже поэтику футуристов, почему они относились к ним с такой неприязнью?

Точно так же, как футуристы с неприязнью относились к классике, потому что она была раньше их и безнадежно устарела, имажинисты относились к футуристам: те казались им недостаточно левыми, слишком городскими, чрезмерно реалистичными, содержательными и академичными (да-да). Однако осознанно или бессознательно имажинисты обращались к опыту футуристов и заимствовали лучшее: меткие образы (вспомним знаменитые штаны Шершеневича и Маяковского), верлибр, порой и ритмику.

Проза Мариенгофа гораздо более популярна, чем стихи. Его «Роман без вранья» как-нибудь деконструирует жанр автобиографии? И как читателям стоит относиться к «правде», рассказанной там о современниках и о самом себе?

Любая автобиография, равно как и биография, субъективна. На мой взгляд, «Роман без вранья» выгодно отличается от других подобных текстов уважением и даже порой легким сочувствием к героям, при этом без лишнего авторского самолюбования. Здесь не найти столь явно злой обиды, как в «Окаянных днях» Бунина. К чужой правде, как и к кино, снятому по литературным произведениям, всегда стоит относиться лишь как к одной из возможных интерпретаций.

Кстати, роман «Циники» почему-то очень нравился Бродскому, он даже называл его лучшим русским романом века — потому что там впервые в нашей литературе применен «киноглаз». Иосиф Александрович много о чем так отзывался, но этот его выбор — пожалуй, самый неочевидный. Бродского ведь просто «занесло на повороте», или в романе действительно есть какое-то неслыханное стилистическое новаторство?

Роман «Циники» удивителен соседством репортажных и художественных пассажей, что на уровне структуры, синтаксиса текста последовательно создает иронию и антитезу. То запах революции стал ярче ощутим с того момента, как в городе сломалась канализация, то меню очередного модного ресторана на Кузнецком перемежается с безэмоциональной, новостной, почти будничной заметкой о том, как крестьяне одной из губерний употребляют в пищу особый сорт глины. Это действительно напоминает фильмы Дзиги Вертова, где «весь мир — театр, а люди в нем — актеры».

На фоне реальных исторических событий — Ольга и Владимир, циник и романтик, два полюса, где, с одной стороны, стоит жить на свете ради пьяной вишни, герленовского карандаша и мороженого, а с другой — любить обыкновенную, земную женщину совершенно неземной любовью вопреки ее напускному нарциссизму. И кто в итоге более циничен: Ольга, стрелявшаяся «как баба» из-за обманутых политических ожиданий, или Владимир, по-конформистски согласившийся с происходящим, «как будто в мире ничего не случилось»?

Текст уникален лоскутным одеялом небанальных метафор, сравнений, образов, точнее которых не найти и после которых не хочется читать ничего другого, потому что после «Циников» все остальное кажется посредственным. Физиологичность и сентиментальность могут встречаться буквально в одном предложении. Это делает контраст запоминающимся. Чего стоит только знаменитое «Любовь, которую не удушила резиновая кишка от клизмы, — бессмертна»! Не могу сказать, что новаторство неслыханное, но явно ощутимое.

В массовом сознании закрепился не очень приятный образ Мариенгофа — скользкий тип, очень энергичный, но не очень талантливый эстетствующий хлыщ, тайный завистник Есенина. Он таким и был? И откуда это пошло?

Сказать однозначно невозможно, мы не жили в ту эпоху и лично не общались ни с Есениным, ни с Мариенгофом. Однако с уверенностью можно утверждать, что дружба между ними была искренняя, крепкая, подлинная. Но такое часто бывает, особенно в молодости: у одного ценности меняются быстрее, чем другой успевает понять. В итоге накопилось недопонимание, связанное в том числе и с разницей характеров, и с постепенным взрослением, и со сменой образа жизни.

Есенин был постоянно вовлечен в отношения с женщинами, а роман с Дункан и вовсе вынудил его отправиться за границу. Там он оказался лишь спутником Айседоры, а не самым популярным русским поэтом современности. Это тоже наверняка наложило отпечаток на его мироощущение и поведение с лучшим другом (хотя в письмах Есенина того периода явно ощущается тоска, а не заносчивость, но неизвестно, каким он стал в личном общении по возвращении в Россию). Вы очень верно заметили выше, что Мариенгоф больше известен своей прозой, а Есенин — поэзией. Вероятно, где-то здесь и кроется разгадка…

То есть точную причину их ссоры установить нельзя?

Сам Мариенгоф описывает ухудшение отношений с Есениным как процесс: увлечение алкоголем после зарубежного путешествия, начинающаяся паранойя, желание «вожаковать» в поэзии, разнообразные незначительные бытовые ситуации, вызывающие недоумение своей пустячностью, в том числе и денежный вопрос. Однако по капле набралось на прорыв плотины. И несмотря на пронзительные стихи о дружбе, хоть и овеянные предчувствием «предназначенного расставанья», каждый пошел своим путем.

Самоубийство сына Мариенгофа, которого крестил Есенин, как-то «вдохновлено» смертью самого Есенина?

Этого мы тоже никогда не узнаем. Судя по записям Мариенгофа, Кирилл заранее написал текст, в котором подробно рассказал о собственной гибели — «с мучительно-точным описанием». Неразделенная любовь, боязнь не состояться в творческом плане, надвигающаяся война — вот то, что волновало юношу. Достаточно ли этого, чтобы покончить с собой? Не нам судить.

Почему Орден имажинистов распался? И оставались ли его экс-участники верны имажинистским принципам после этого?

Как и другие авангардные литературные группы, Орден имажинистов распался сразу по нескольким причинам: это и изживание самой первостепенной идеи образности, и личное разочарование Есенина в этой идее, и изменившаяся политическая ситуация, когда власти требовался реализм, а не символы, знаки и метафоры.

Имажинистские принципы, конечно, так или иначе звучат в последующих произведениях членов Ордена, но уже далеко не так явно и ярко. Скорее, в виде периодически появляющихся неожиданных сравнений. Помимо поэзии, у каждого участника сформировались и новые предпочтения, так или иначе связанные со словом: Шершеневич увлекся театром и переводами, Мариенгоф — сценариями к фильмам, стихотворениями для детей и, конечно, мемуарами, Ивнев — репортажной журналистикой.

Примерно с тех пор имажинизм почти никому и не интересен — на фоне акмеизма, футуризма, символизма и практически чего угодно. Понятно, что имажинисты привлекают наше внимание как эпизод большой истории искусства, но важны ли они для самой литературы?

Важны имажинисты не только для истории искусства, но и просто для истории: те же «Циники» лучше всего расскажут о подлинной жизни в эпоху перемен. А поэтическое творчество имажинистов важно, прежде всего, за счет уже упомянутого каталога небанальных «имажей», способных удивить и сегодняшнего читателя. Вспомним «сердце-кодак» у Шершеневича, «двуспальную рожу» у Мариенгофа, «волос стеклянный дым» у Есенина, «песню, что бритву» у Ивнева… Словом, литература уже рассудила, важны ли для нее имажинисты: наш с вами разговор — прямое тому подтверждение.