В музее-заповеднике «Царицыно» открылась выставка «Я иду искать! Современное искусство в традиционном музее» — актуальное антропологическое исследование, представленное в формате тотальной художественной инсталляции. Экспозиция посвящена «обрядам перехода», которые сопровождают человека на протяжении всей жизни: от рождения и взросления до вступления в брак и поиска своего места в обществе

Современное искусство в традиционном музее

Музей-заповедник «Царицыно» был создан в 1984 году как музей декоративно-прикладного искусства, и по сегодняшний день здесь хранится обширная коллекция традиционного народного искусства. Выставка «Я иду искать!» исследует и выявляет связи, которые могли бы объединить традиционную культуру с современным искусством.

Как и прежде, жизнь каждого человека полна неизбежных перемен: смена дня и ночи, времен года, жизни и смерти. Но есть и то, что предполагает выбор: вступление в брак, выбор профессии. Все жизненные вехи судьбы издавна связаны с ритуалами или обрядами, цель которых — обеспечить безопасный переход из одного состояния в другое. Переходные моменты человеческой жизни — плодотворная почва для размышлений художников.

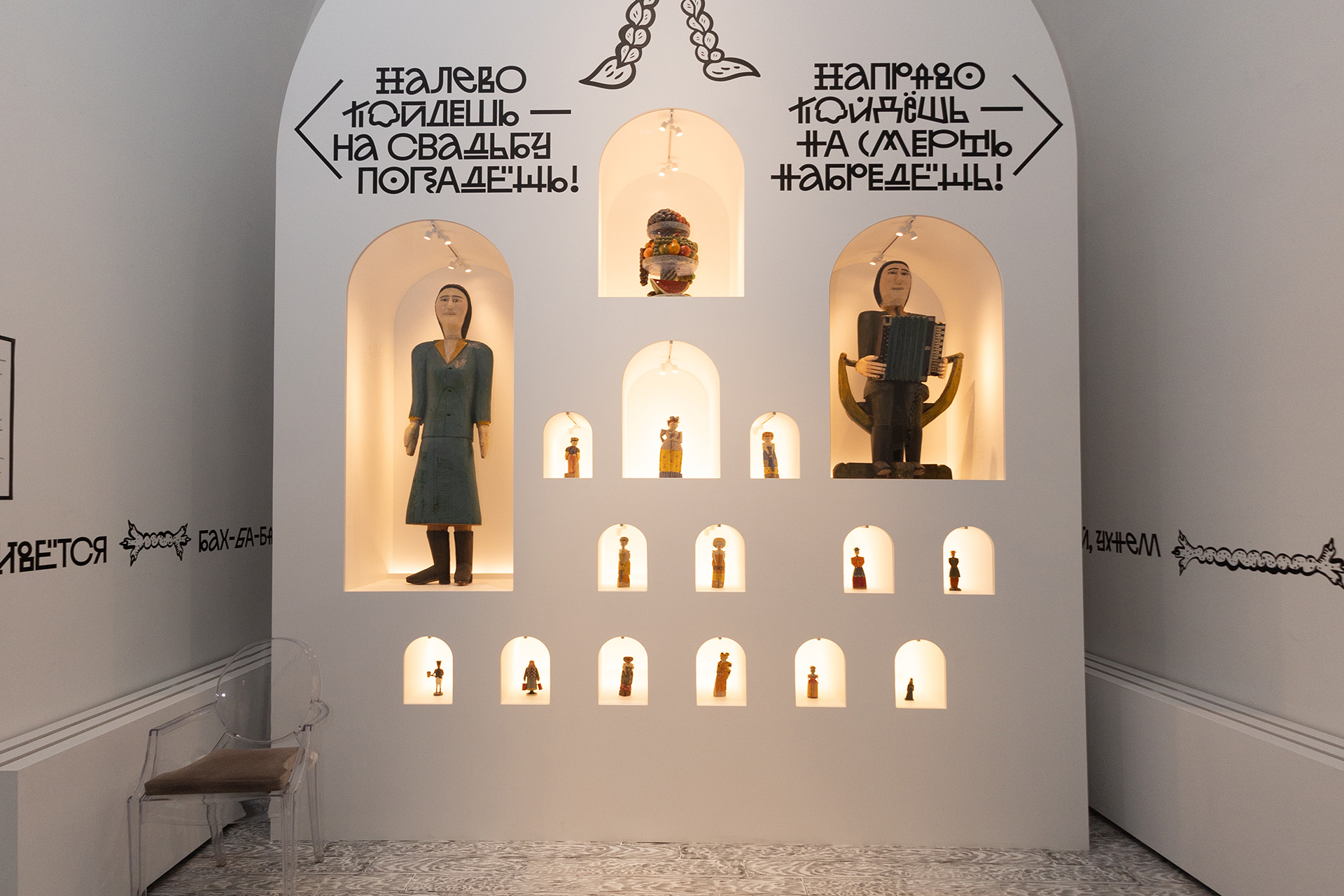

Экспозиция занимает девять залов, посвященных определенной теме: «Застолье», «Зима/лето», «Ночь/день», «Сон/явь/смерть», «Профессия», «Взросление», «Рождение», «Проводы» и «Свадьба». Если из первого зала выставки повернуть направо, то узнаешь все о переменах в жизни, которые не зависят от человека, а если налево — о самых важных точках личного выбора.

Оба пути сопровождают поговорки и пословицы, которые украшают стены выставочных залов. Среди них — как аутентичные, которые используют в повседневности, так и придуманные писательницей Евгенией Некрасовой, которая выстроила этот вербальный маршрут. Шрифты, специально созданные дизайн-студией holystick, подчеркивают особенности архитектуры и становятся еще одним произведением в экспозиции. Их дополняют рисунки художницы Ульяны Подкорытовой.

Выставка расположена в Хлебном доме, построенном по проекту Василия Баженова, одного из самых ярких архитекторов екатерининской эпохи. Ритм арочных проемов здания и сводчатые потолки стали графическим и архитектурным лейтмотивом экспозиции.

Застолье

Главные события жизни — от свадьбы до поминок — всегда сопровождаются застольем. Первый зал выставки встречает многоярусной инсталляцией «Пир-гора» от творческого союза «Планетянин». Она состоит из 165 деревянных скульптур-персонажей, собранных в жанровые сценки на пирамиде из праздничных столов. Стол в инсталляции — символ переходного обряда. Угощения незримы, но тем сильнее акцент на праздничном событии, где еда — лишь повод, а главное — общение, единство, взаимоотношения персонажей.

В диалог с инсталляцией современных художников вступает большая витрина с предметами из музейной коллекции — деревянными игрушками и произведениями народного и наивного искусства, которые также становятся участниками масштабного застолья. Дерево хранит импульс традиции и при этом активно используется современными художниками, так как дает ощущение ручной работы, тепла и «живой» фактуры.

«Направо пойдешь — на смерть набредешь!»

Путешествие по вечному циклу смены времен года начинается с первых залов. Здесь представлены работы художника Алексея Трегубова. Механический объект «Зима-лето» — картина, которая оживает: зима на ней плавно сменяется летом. Обычно на выставках движется посетитель, а произведение остается неподвижным. В театре же, наоборот, действие разворачивается перед статичным зрительским креслом. Трегубов объединяет выставочную и театральную практики, задавая импульс движения, казалось бы, самой традиционной картине — пейзажу в золоченой раме.

Триптих «День-ночь» в соседнем зале создан по авторской технике с двусторонним интерактивным изображением, где посетитель может самостоятельно комбинировать оба временных состояния. Пространство дня и ночи — метафора извечного цикла жизни, где свет и тьма ритмично сменяют друг друга в такт нашему существованию.

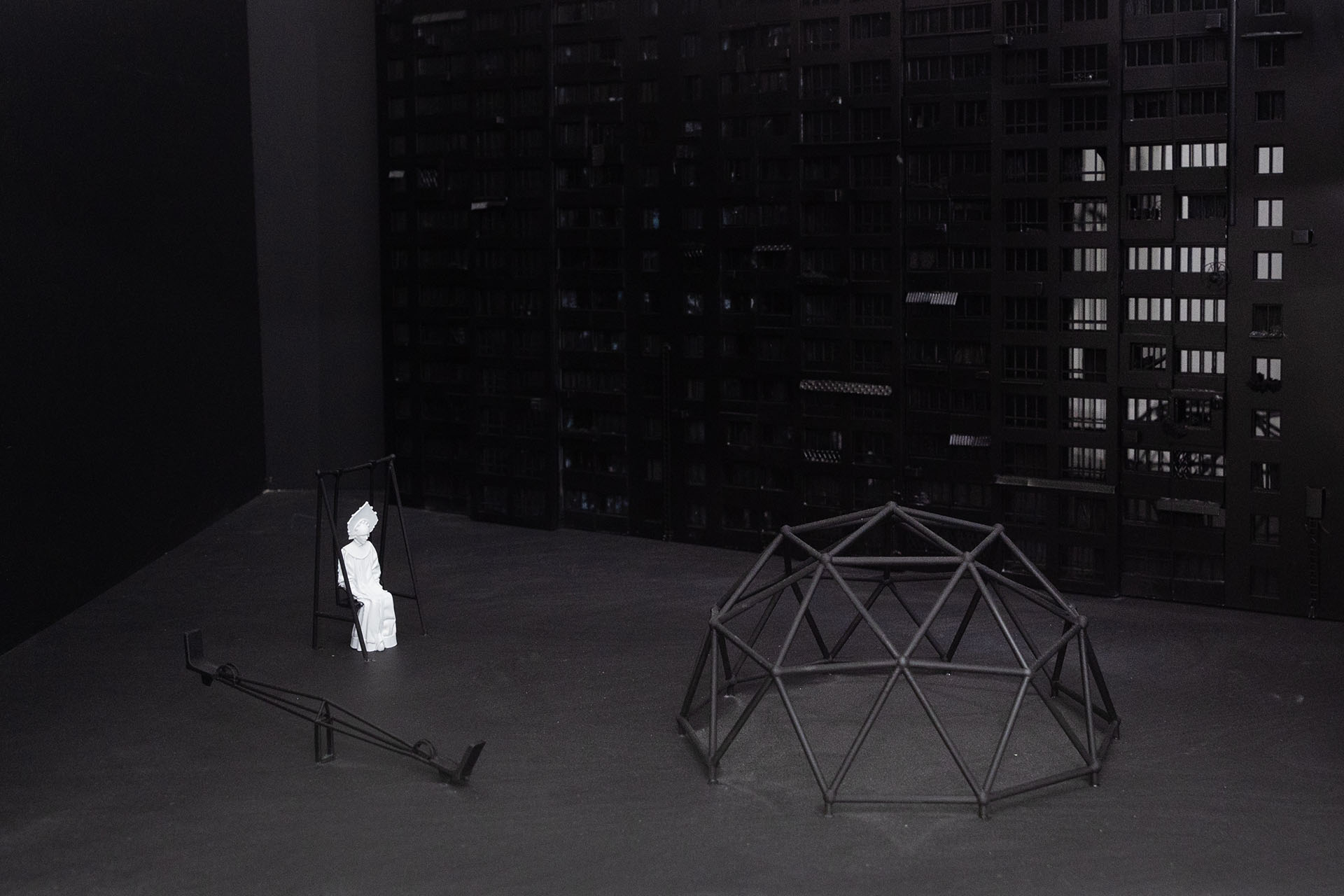

В последнем зале этого крыла — образ мастерской театрального художника в инсталляции «Спящая царевна, или Абонент недоступен» авторства Марии Трегубовой. 12 театральных макетов, столы, лампа, чашка с недопитым чаем, очки, стул, карандаш, обрезки картона создают довольно личное высказывание о размывании границ сна, яви и смерти. Особенность подхода Трегубовой — умение превращать пространство в многогранную историю, где каждый элемент несет смысловую нагрузку.

Инсталляция перекликается со сказкой Василия Жуковского. Сон здесь — метафора замершего времени. Каждый макет — микрокосмос, через который путешествует фигурка царевны. Художник готовит спектакль, но вдруг исчезает. Никто не может его найти. Куда он пропал? Возможно, уснул или умер. Мы видим телефон, разрывающийся от сообщений, но художник не отвечает. Остается только догадываться, что с ним случилось. Пространство мастерской становится также метафорой творческого сознания.

Дополняют этот раздел выставки артефакты из проекта Владимира Архипова «Музей самодельной вещи»: антенна, сделанная из двух велосипедных колес, самодельные тачка и станок для смазки лыж. Это иллюстрации к бытовой стороне ежедневной жизни, где необходимо приспосабливаться к смене дня и ночи, зимы и лета.

«Налево пойдешь — на свадьбу попадешь!»

Чтобы жениться, нужно сперва родиться. В первом зале этого крыла художницы Ольга Божко и Ирина Корина с помощью пространственного лабиринта из ткани — инсталляции «Берегиня» — рассказывают о рождении как о первом переходном этапе человеческой жизни.

Рождение

В традиционной культуре рождение окружено суевериями и ритуалами. Их суть — защита матери и ребенка от злых сил. В основе объекта Ирины Кориной и Ольги Божко — орнамент мифологического узора-оберега, отсылающий к образу матери.

Звуки, сопровождающие прохождение через лабиринт, призваны отпугнуть нечистую силу и сопроводить к выходу на свет. Физически взаимодействуя с объектом и попадая в серию тканевых комнат, посетитель не только ищет выход, но и будто пробирается сквозь препоны бюрократических процедур: не зря плотные жаккардовые шторы и кружевной тюль так напоминают убранства казенных учреждений — ЗАГСов, поликлиник, детских садов.

Созданное художницами пространство помогает увидеть древнее таинство рождения, почувствовать себя участником важного обряда, который связывает поколения и открывает дверь в будущее.

Взросление

В зале взросления и инициации художник Александр Шишкин-Хокусай представил видеоигру «Млечный путь». Ее герои — старуха и найденный ею ребенок, вынужденные проходить через различные испытания. Они становятся как бы единой сущностью, и со временем мальчик взрослеет, затем слезает с бабушкиной шеи и отправляется в самостоятельную жизнь.

Зал посвящен игре как ключевой практике в период становления личности и перехода человека из детства во взрослую жизнь. Сегодня видеоигры — для многих способ прохождения сложного этапа взросления. Джойстик и кнопка для игры, вырезанные из дерева и расположенные на пеньке, приглашают посетителей самостоятельно попробовать пройти (или не пройти) своеобразный обряд инициации и отправиться дальше по пути повествования выставки.

Откликаясь на внутреннюю мифологию работы Шишкина-Хокусая, рядом расположился арт-объект Аллы Урбан «Дом-выползок», сделанный из папиросной бумаги, змеиной чешуи и окрашенный чаем, кофе и вином. Дополняя тему взросления, он отсылает к образу родительского дома, который каждому предстоит покинуть, чтобы начать собственный путь в жизни.

Профессия

В зале «Профессия» можно увидеть анимации Бориса Казакова, выполненные в авторской технике «призрачного театра». Обыгрывая тему профессий мечты, художник предлагает героям мультфильма взаимодействовать с реальными музейными предметами. Чтобы увидеть этот «призрачный театр», необходимо смотреть в гигантские перископы-витрины, вырастающие из сводчатых оконных проемов выставочного зала: они будто позволяют заглянуть далеко за пределы видимости — вплоть до космического пространства. В витрине напротив тему профессий мечты поддерживает фарфоровая статуэтка 1960-х годов из коллекции музея «Царицыно» — «Встреча космонавта».

Проводы

В зале «Проводы» нас ждет деревянный домик, который внезапно «оживает» и начинает «двигаться» с помощью видеосъемки. Странный ритуал прощания завершается отправлением избушки в путь — и несет нас навстречу переменам. Вдохновением для художницы Ульяны Подкорытовой стал традиционный предсвадебный ритуал, записанный исследователями XIX века на Русском Севере.

Свадьба всегда являлась одним из самых важных переходных обрядов. Чтобы защитить невесту от нечистой силы, подруги могли выдать ее за домового. Обманутый и задобренный «хозяин» дома больше не мог навредить ей.

Свадьба

Путь по выставке завершается феерией — инсталляцией с распевом «Радость-свадьба с подменой невесты и другими происшествиями». Разыгрывающийся прямо в пространстве выставки музыкальный спектакль поставлен по либретто писательницы Евгении Некрасовой. Композитор Владимир Раннев создал музыкальное произведение длительностью 14 минут, а исполнили его прекрасные голоса вокального квартета N’Caged.

Десять костюмов — арт-объектов Андрея Бартенева — играют партии участников свадебного действа. Это шуточное отражение свадебной традиции: гости обмениваются забавными репликами, за которыми скрываются реальные отношения между людьми.

История завершается всеобщим свадебным пиром — застольем, вновь собирающим вокруг себя родных, близких, друзей, приятелей.

На выставке «Я иду искать!» современное искусство ищет — и находит — диалог с традиционной культурой. Личный взгляд художников на вечные темы позволяет по-новому посмотреть на те важные этапы человеческой жизни, которые перебрасывают мостики из прошлого в настоящее и по-прежнему объединяют.

Подготовила Елизавета Авдошина