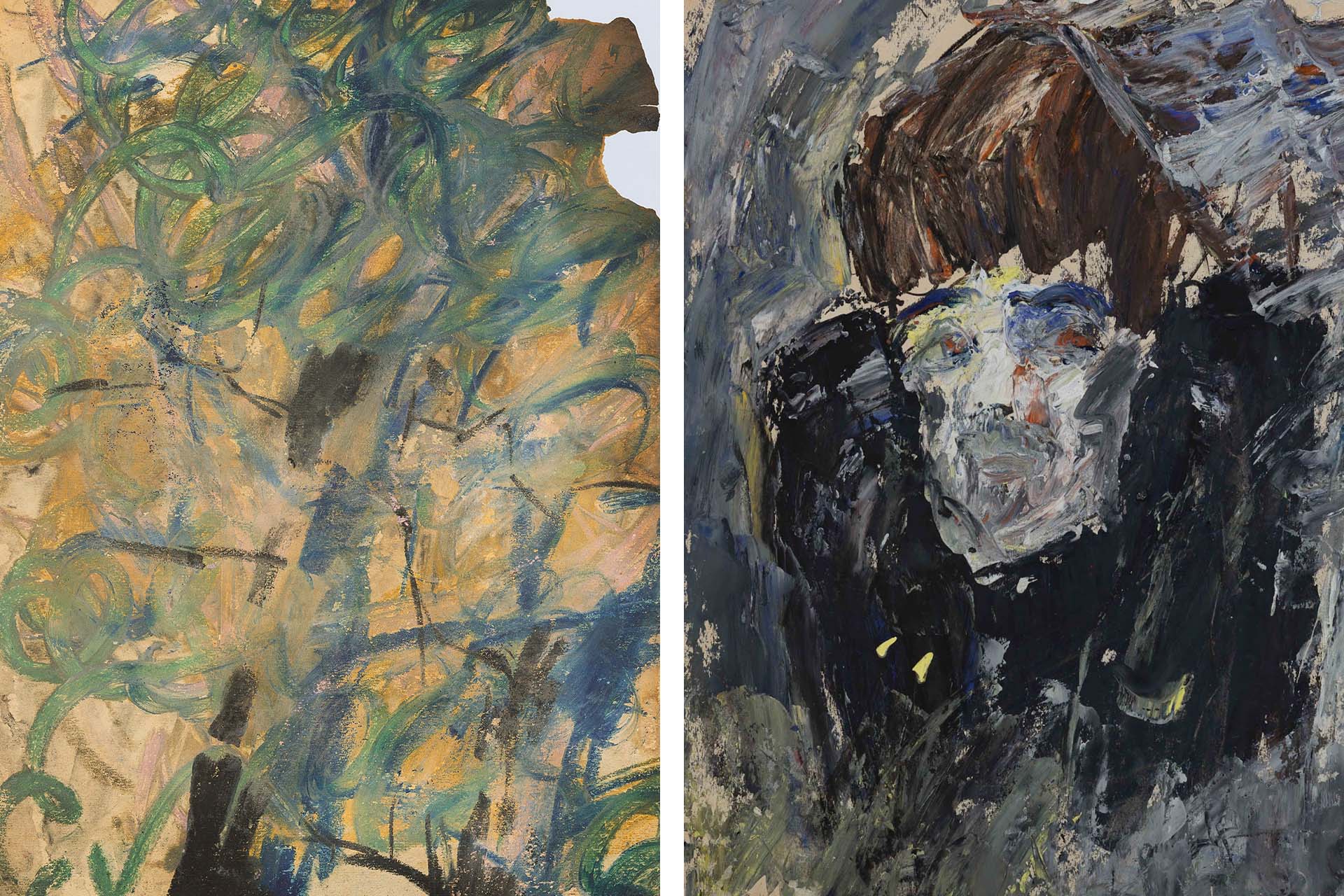

30 июля Аукционный дом ON проведет торги, посвященные Анатолию Звереву и Владимиру Яковлеву. На предаукционной выставке с 24 по 30 июля представлены 44 их работы. Эксперт Валерий Силаев рассказал «Снобу» о художниках и времени.

Как вы познакомились с творчеством Анатолия Зверева?

С творчеством Зверева я познакомился в 1978 году — этот год был для меня знаменательным, так как я только пришел работать в Третьяковскую галерею. В тот момент я ничего не знал ни про Зверева, ни про Яковлева, мне было всего 20 лет, и я хотел стать музыкантом.

В Третьяковской галерее я познакомился с Юрием Есиным, бывшим офицером, коллекционером и искусствоведом. В галерее он работал хранителем плакатов. Мы беседовали с ним без конца об искусстве, музыке, философии и искусстве. Он был человек энциклопедических знаний. Как-то, когда я был у него в гостях, он спросил меня: «А ты знаешь, есть такой художник Зверев?» Я сказал, что не слышал о нем и никогда не видел его картин.

Тогда он стал мне показывать зверевские работы, висевшие на стенах в его квартире. Я был потрясен. Помню пейзажи Щукинского парка, написанные рядом с домом Есина, куда они ходили со Зверевым на этюды. Особенно запомнился натюрморт «Три тюльпана», написанный флейцем на белом фоне. Этюд был для меня как эмоциональный выдох. Есин рассказывал, как Александр Глезер перед своим отъездом умолял его продать ему этот натюрморт.

Потом мы смотрели других художников, но работ Владимира Яковлева у Есина не было. Такое бывает, что у коллекционера, который собирает Яковлева, почти нет Зверева! И наоборот — у коллекционера, который собирает Зверева, почти нет Володи Яковлева. Исключение, наверное, Сергей Александров, у которого оба художника достаточно хорошо представлены.

Первый раз я увидел и познакомился с Толей Зверевым в Третьяковской галерее, когда Тимофеевич пришел к Есину. Он приходил писать акварели и заработать немного денег: что-то отнести Оксане Асеевой и на что-то купить себе выпить.

Из-за болезни (рассеянный склероз — Прим. ред.) Есин вынужден был уйти из Третьяковской галереи, и Зверев стал звонить и приходить ко мне на работу. Он звонил мне и говорил: «Старик» (он всех, как и В. Н. Немухин, называл «старик» — манера в то время была такая), «а ты можешь кого-нибудь собрать из сотрудников, чтобы я пописал акварели за денежку?»

Я побежал к себе в отдел, взял роскошную французскую бумагу «торшон». В реставрации попросил акварель и кисти. Позвал девчонок из книжного киоска: «Хотите за небольшие деньги получить акварельные портреты гениального художника Зверева?» Они согласились. Кстати, потом многих знакомых, которых я позвал на сеансы портретирования, в трудные времена эти акварели выручали. Пик популярности Зверева совпал с кризисом конца 80-х — начала 90-х годов, и продажа владельцами этих Толиных работ иногда буквально спасала жизни.

Помимо заработка акварельными портретами, Толя обожал просто ходить в музеи, где изучал картины великих мастеров, беседовал, заводил знакомства. В молодости в музеях он заводил знакомства с девушками. У меня сохранился небольшой листочек бумаги — что-то вроде «Донжуанского» списка Зверева: на расчерченном прямоугольниками листочке он записывал телефоны девушек, напротив которых добавлял имя, музей и зал, где познакомились, а также время, когда можно было позвонить и встретиться.

Как работал Зверев? Писал ли он работы для вас?

Да, писал. Он написал мой портрет в 1979 году, а потом еще двух акварельных лошадок — в один из его визитов в Третьяковскую галерею. Наблюдать за тем, как это делалось — феерия, волшебство.

Работая над акварельным или карандашным портретом, он все время балагурил, говорил прибаутками, каламбурами, хулиганил, рифмуя слова, немножко матерился, но все это было очень весело. Заканчивая портрет, он неожиданно и грозно вскрикивал: «Улыбочка!» Человек вздрагивал, а затем расплывался в улыбке. Толя мгновенно делал два удара кистью и заканчивал портрет.

Сам процесс написания портрета выглядел так: он выливал банку воды на лист бумаги, потом брал газету, которой разгонял по бумаге вылитую воду, увлажняя ее, одновременно брал в руку пять или шесть кистей и, не глядя, опускал кисти в коробочку с акварелью, ударял ими и начинал писать.

Акварель по влажной бумаге всегда расплывалась так, как ему было надо. Он, не глядя на краски, попадал кистями в нужный цвет, но как он добивался этого — я понять не могу! Потом он брал нож, которым по влажному красочному слою расцарапывал изображение, уточняя рисунок — и получался портрет, причем красивый и очень похожий. Все это его действо было перформансом, своеобразным жестом, дополняющим сеанс.

Толя понимал, что такой метод работает, и активно использовал его в своих сеансах, помогая моделям расслабиться, снять смущение, скованность и напряжение. Хотя, взглянув на модель всего один раз, он мгновенно схватывал образ, а кисть в его руке была так послушна, что он всего за две–три минуты исполнял прекрасный портрет.

Несмотря на знакомство со Зверевым, заниматься его искусством и искусством художников его круга я начал в 1986 году, когда Толя уже умер, после его посмертной выставки в Советском Фонде культуры. Именно после этой выставки появилось большое количество подделок Тимофеевича.

Тогда я был еще не очень опытный, но у меня было понимание того, как он это делает — я же живой свидетель. При помощи знакомых, друзей, которые знали Зверева, я отсмотрел огромное зверевское наследие, которое было у Игоря Кузнецова, Оксаны Асеевой, Лины Вилькенинг, Рудика Антонченко и других коллекционеров.

А как вы познакомились с творчеством Владимира Яковлева?

Мое знакомство с Владимиром Яковлевым началось тоже в году 1978–79, но лично я с ним познакомился уже позже.

Яковлева я увидел в каталоге у Елены Жуковой, моей коллеги и учителя, с которой я много лет занимался экспертизой. Его работа была размещена в этом каталоге (выставка Глезера на Западе) вместе с его фотографией. На фото он был выбрит довольно необычно, как самураи на японских гравюрах. Я сначала думал, что он нарочно это делает, как тогда говорили — «для понта», кося под японского дзенского мудреца-художника.

И действительно, перевернув страницу, я впервые увидел его гуашевый цветок. Он был абсолютно медитативный, «дзенский», и я понял, что Володя изобразил не сам цветок, а его суть, его внутренний портрет, его метафизику.

Конечно, это был не конкретный цветок. Но он был показан так, как его должен видеть японский мудрец или дзенский монах. У великого Басе есть такое трехстишие: «Как много их на полях, но каждый цветет по-своему. В этом высший смысл цветка». А Володя Яковлев и видел это цветение по-своему, этот высший смысл.

Как-то в ЦДХ, на одной из выставок, повесили огромные ватманские листы Яковлева. Это был первый такой массовый показ его работ. Когда мы с моей приятельницей-художницей Ниной Белохвостовой увидели их, я сказал: «Так это не Яковлев!» — на меня замахали руками, зафыркали… «Да не Яковлев это. Не может это быть он. Это пустые вещи, как заслонки от печи!» У произведений Яковлева есть энергетика, они всегда работают!

К нам в Третьяковскую галерею после выставки в павильоне «Пчеловодство», прошедшей в 1975 году, попало несколько гуашей Володи Яковлева. Мы обнаружили их, когда пришли вместе с Жуковой в запасники ВХПО, где хранились произведения, приобретенные Министерством культуры СССР с различных выставок.

Я не знаю, кто этот человек из закупочной комиссии министерства, но ему точно надо поставить памятник: прекрасно зная, что Яковлев не член СХ и закупочная Министерства культуры не должна приобретать Володины работы, он сумел отстоять их перед комиссией, чтобы они затем попали в музейный фонд!

Ну а мы с Жуковой отобрали эти гуаши для Третьяковской галереи — и теперь это эталонные произведения Яковлева!

Позднее Галя Цедрик, Таня Вендельштейн и я, когда готовили персональную выставку Яковлева в Третьяковской галерее, ездили к нему в интернат. Привозили какую-то еду, фрукты, сигареты… Володя брал карандаши, бумагу, низко-низко наклонялся к листу бумаги и рисовал: «отрабатывал» эти гостинцы.

Мы просили его прекратить это делать, но он нас не слушал. Рисовал и дарил свои рисунки. Может быть, так избаловали навещавшие его случайные «друзья»? Не знаю.

Как вы начали заниматься экспертизой?

Это Елена Жукова заметила. Я же не собирался заниматься экспертизами, но, увидев мое знание и понимание старения материалов, она много со мной консультировалась.

Если вы будете смотреть академические каталоги графики Третьяковской галереи, везде увидите мою фамилию как консультанта по материалам и техникам.

А потом Жукова поняла, что, помимо этого, я вижу стиль и метод работы художника. Возможно, сказывается мой реставрационный опыт: когда работаешь над реставрацией произведений какого-то художника, ты как бы стараешься стать им, понять, как он это сделал, почему здесь именно так… То есть понимаешь, почему вот этот мазок идет так, а не иначе, а эта линия идет плавно и в этом месте… и так далее.

Жукова просила меня помогать ей с экспертизой, но я отнекивался: у меня была своя работа в реставрационном отделе, и мне это было интересно! Но она все же ввела меня в экспертную комиссию Третьяковской галереи — и я стал этим заниматься.

Как вы думаете, чем Зверев и Яковлев похожи?

Нерв. Голый нерв. И тот, и другой. Это то, что нельзя объяснить, но ты подходишь — и ты чувствуешь этот драйв, этот нерв, это движение, которое заставляет сокращаться твою диафрагму, а к горлу подкатывает ком… Этим они похожи, это их роднит.

Пластически они, конечно, абсолютно разные. Вот Зверев был большим любителем ставить художникам оценки, и каждый раз, когда видел работы Яковлева, он кричал: «Единица, единица!». А Володя Яковлев в одном из своих интервью Наташе Шмельковой на вопрос о Звереве сказал: «Я его очень люблю!».

Я единство Зверева и Яковлева вижу и чувствую в нерве, той энергетической, схожей эманации от их работ. Художница Ира Затуловская во время вечера памяти Владимира Яковлева говорила, что она чувствовала исходящее от него тепло и даже жар, когда стояла рядом.

Может быть, не для всех это видно, не у всех это сразу срабатывает, но однажды точно сработает.

Просто его надо почувствовать. Почувствуй нерв, ритм — и ты будешь в этом же ритме биться. Как в танцах: вы ритм поймали — и танцуете. И нерв этот тоже тебя захватывает, и ты начинаешь им дышать, биться так же, как художник!

Это уже давно прошло — рассуждения о духовном и недуховном искусстве уже никому не нужны. Надо просто чувствовать — и все.

Кого сложнее атрибутировать, на ваш взгляд?

С Яковлевым происходила очень странная история. Был один человек, который забирал Володю из интерната, находящегося рядом с Битцевским парком, к себе домой, ставил перед ним мольберт и заставлял писать. Потом появлялась целая команда, которая дописывала за Володей. Это работы его позднего периода.

Из-за этого я не занимаюсь поздним Яковлевым. Мне очень сложно отделять или разбивать работу на процентные составляющие. Определять, что вот этот фрагмент написан Яковлевым, а этот — нет.

Я не могу сказать, что это 20 % Володи, а эти 80 % — другого художника. Или наоборот. Сложно!

Определение подлинности вещей Толи Зверева мне дается, пока, проще. Может быть, потому что я лучше чувствую его нерв, движение руки, а еще, может быть, от того, что я неоднократно видел, как он рисует, пишет.

Сам Толя про себя обычно говорил: «Я был художником до 1964-го года, после я стал народным художником». Это означало, что он стал делать вещи на заказ — и только то, что от него хотят, — и, несмотря на то, что он стал «народным» художником, его нерв, движение руки, рисунок, мазок, стиль и метод работы все равно видны и понятны даже в «коммерческих», написанных для заработка произведениях.

Наблюдаете ли вы сейчас особый интерес на рынке к Звереву и Яковлеву?

Я знаю, что интерес и к тому, и к другому есть и всегда будет — благодаря таким людям, как Сергей Александров, Наталья Опалева, Полина Лобачевская.

Я знаю массу прекрасных художников, которых после смерти уже почти не помнят. Например, даже при всем интересе к творчеству Вячеслава Калинина, к его произведениям такого ажиотажа нет. А к Звереву и Яковлеву всегда есть интерес!

Может быть, они будут стоить дороже или дешевле в какое-то время, но если вы делаете выставку Яковлева или Зверева, народ всегда на нее придет — это 100 %!

Мы недавно сделали выставку Яковлева в центре AZ/ART. Там было очень много посетителей, отзывы замечательные писали.

Спасибо Сергею Александрову, Наталье Опалевой, Наталье Волковой и сотрудникам музея АЗ, моему сыну, сделавшему саундтрек к выставке. И, конечно, отдельная благодарность Геннадию Синеву за его прекрасный дизайн и то, что он справился с очень сложным пространством архитектурного памятника XVII века, где даже гвоздь нельзя в стенку вбить!

Тем не менее, благодаря Гене, работы Яковлева купались в воздухе, выступали из тьмы и света, обнимали, окутывали вас, затягивали в свое пространство.

Выставка у нас получилась — и, по-моему, это дорогого стоит!

Беседовала Светлана Москвитина