Гипноз — уникальный феномен, который с самого зарождения привлекает внимание человечества. Современные гипнотерапевты утверждают, что с помощью этого метода можно избавиться от вредных привычек и психотравм. В том, способен ли гипноз помогать людям и как он устроен, разбиралась корреспондент «Сноба» Марина Марьяшина, побывав на открытой лекции в МГМУ им. И. М. Сеченова.

Представление отменяется

«Фокусник» и «шарлатан» — именно такие синонимы приходят на ум многим людям, когда они слышат слово «гипнотизер». На самом деле гипноз как медицинский метод не имеет ничего общего ни с развлечением, ни с мошенничеством. Это всего лишь один из инструментов психотерапии.

Термин переводится с греческого языка как «сон». Хотя со сном у данного явления тоже мало общего.

Гипноз заставляет воображение работать активнее, задействует переднюю поясную кору головного мозга, от которой зависят механизмы концентрации внимания и когнитивного контроля.

Вместе с тем во время гипноза снижается активность вегетативной нервной системы. Из-за этого сенсорная связь с внешним миром становится слабее или пропадает полностью. То есть человек мысленно может находиться совершенно в другом пространстве, нежели его физическое тело. Например, вместо врачебной кушетки пациент ощущает спиной, что лежит на песчаном берегу, — и слышит шум волн.

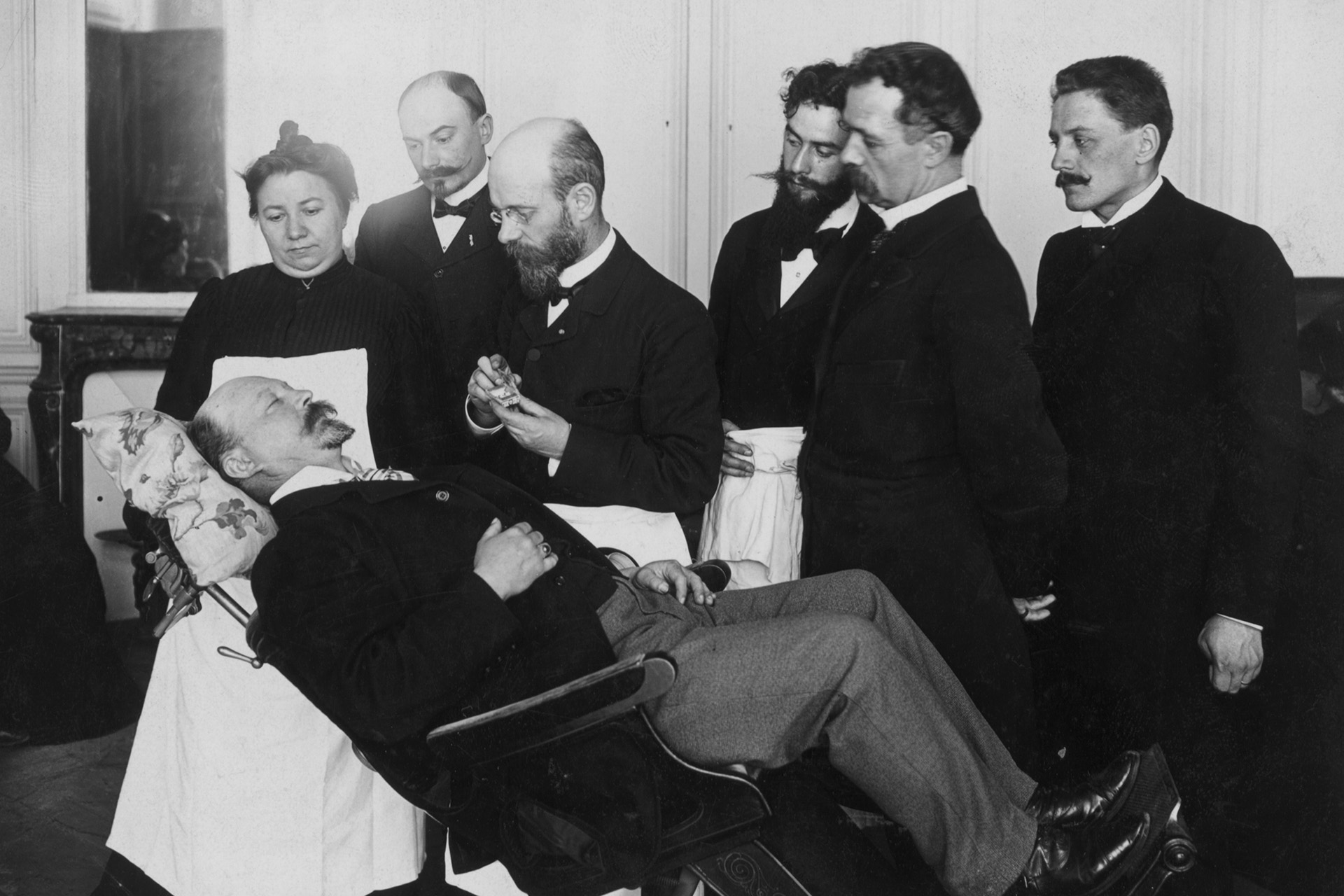

Феномен долгое время был не изучен, хотя о случаях гипнотического транса гласили древние источники Рима, Индии и других цивилизаций. Системным исследованием занялись в Европе в 1820-е. В 1842 году английский врач Джеймс Брэйд показал, что при фиксировании взгляда на блестящем предмете наступает особое состояние тела и ума. А в 1859 году французский врач Поль Брока представил Академии наук хирургическую операцию с гипнотическим обезболиванием. Пациент под гипнозом перенес операцию так же, как если бы он был под наркозом. Это всколыхнуло общественность. Появились школы гипноза. В Париже его стал вводить в практику известный невролог Жан Мартен Шарко.

Заинтересовались феноменом и в нашей стране. Одним из основоположников отечественной школы гипноза называют Михаила Павловича Кутанина. Психиатр и гипнолог из Саратова с 1920 по 1964 годы активно исследовал возможности психотерапии гипнозом, его влияние на психику.

Другим известным врачом, который занимался гипнозом еще до изысканий Михаила Кутанина, был Владимир Бехтерев. Ему удалось открыть более десятка ранее неизученных физиологических рефлексов и дать точные определения понятий «гипноз», «внушение» и «убеждение». Бехтерев считал, что гипноз — уникальный способ лечения любых нервных расстройств, что, находясь под гипнозом, человек не способен скрывать, утаивать. А значит, все его переживания, негативные установки, травмы или желание нанести вред другому — всплывают на поверхность.

Продемонстрировать такую «открытость» психики перед гипнозом ученому удалось в 1896 году в суде, куда его пригласили как эксперта. Это было первое судебное заседание с применением гипноза. Обвиняемую для дачи показаний пришлось ввести в трансовое состояние, поскольку следствие не могло получить от нее хоть какую-то информацию. Прецедент получил название «дело об убийстве крестьянина Буравова».

В современной практике существуют два основных метода гипнотерапии:

Классический гипноз — это традиционный подход. Он применяется, когда в это состояние клиента нужно ввести во что бы то ни стало (при сильных болях, фобиях, тревожности). Гипноз происходит в этом случае при помощи прямых внушений и команд: «закрой глаза», «слушай мой голос», «встань» и т. д.

Для более мягкой, плавной работы в связке с психотерапией применяют метод, разработанный Милтоном Эриксоном — эриксоновский гипноз. Пациента вводят в транс путем косвенных внушений («Закройте глаза и представьте…»), чтобы проработать блоки в подсознании или, например, помочь избавиться от вредных привычек, зависимостей. Глубина погружения в этом методе не учитывается: считается, что человек войдет в транс настолько, насколько будет психологически готов.

Транс и гипноз принято считать синонимами, однако специалисты различают эти два состояния.

Транс естественен для человека, когда он концентрируется на внутренних ощущениях. Он может возникнуть сам по себе при чтении, прослушивании музыки или при медитации.

Гипноз — особое состояние, в которое вводят для проработки глубинных психических процессов.

Именно поэтому в нашей стране эриксоновский гипноз считается менее эффективным, предпочтение отдается классическому, то есть медицинскому, поскольку только в этом методе наблюдаются четкие признаки гипнотического состояния:

- Каталепсия — невозможность двигаться.

- Амнезия — забывание значимой информации (например, имени, а вместе с тем активизация эмоциональной памяти).

- Внушенные галлюцинации — образы и картинки, которые видит человек под гипнозом по указанию врача.

Кроме того, у медицинского гипноза за последние 20 лет сформировалась доказательная база, в отличие от эриксоновского.

Как проходят открытые лекции по гипнозу

В наше время гипноз изучается на базе кафедры нормальной физиологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, в Московском институте психологии и во многих других учебных заведениях. При МГМУ им. И. М. Сеченова проходят открытые лекции с демонстрациями. Спикером на них выступает клинический психолог, гипнотерапевт, действительный участник Американской психологической ассоциации (APA) и Международного общества гипноза (ISH) Геннадий Иванов.

«В сеансах использую методы регрессивной гипнотерапии и когнитивной психологии, с помощью которой и нахожу патогенные внушения — ядро проблемы всякого психосоматического недуга» — сообщается в автобиографической справке лектора.

Следует отметить, что регрессивный гипноз — лишь одна из техник, не так широко применяемая в гипнотерапии. Она позволяет вернуться к прошлым воспоминаниям и добраться до того травмирующего случая, который мог произойти, например, в глубоком детстве.

Не стоит путать этот метод с псевдонаучными предложениями от интернет-гуру, якобы умеющими погружать в регрессивный гипноз, где пациент сможет побывать в своих прошлых воплощениях.

Боль и неподвижность

В ходе лекции для демонстрации медицинского гипноза была отобрана группа добровольцев, с которыми были проведены тесты на гипнабельность. Испытуемым предлагалось закрыть глаза и выполнить несколько действий, следуя за голосом лектора.

Например, нужно было представить, что ладони склеены, их невозможно разделить, или что между ними находится горячий предмет. По реакциям отбирались те, кто сильнее всего переживал внушаемые команды. Далее была отобрана фокус-группа из трех гипнабельных: молодой человек и две девушки.

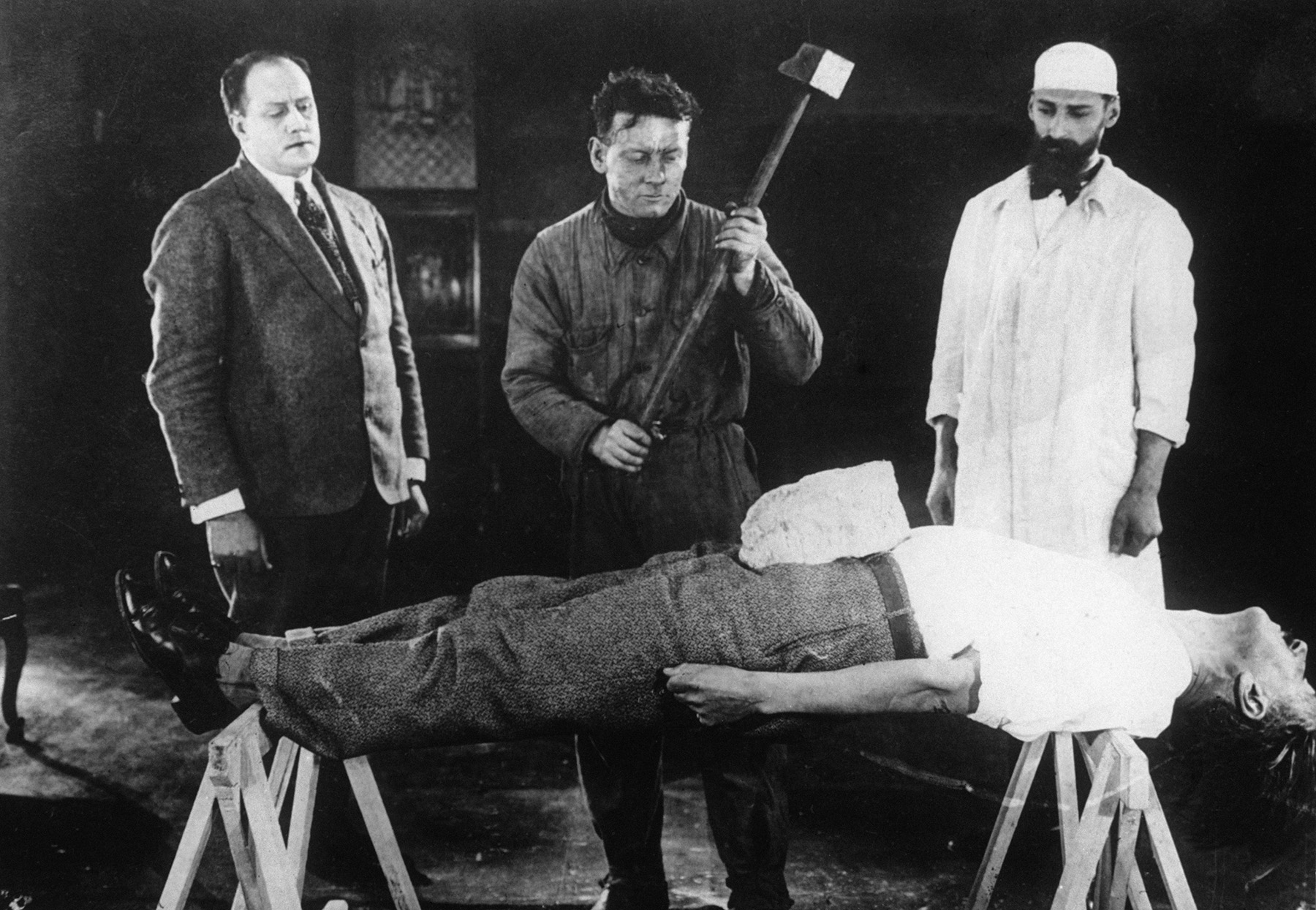

Было продемонстрировано, что в гипнотическом состоянии человек не чувствует боли и усталости, не реагирует на внешние раздражители: каждого испытуемого удалось положить между двух стульев так, что их спины оставались ровными. Этот эффект гипноза называется «каталептическим мостом».

Объясняется он тем, что при глубоком гипнозе напряжение мускулатуры настолько велико, что тело человека, положенное ногами на одну спинку стула, а головой на другую, застывает, напоминая мост, и не прогибается под тяжестью.

Демонстрация устойчивости к боли проводилась с разрешения испытуемой. Девушке сделали защип кожи на руке медицинским зажимом, от которого остался красноватый след. В обычном состоянии при таком воздействии любой человек отдернул бы руку, испытав боль, но девушка под гипнозом абсолютно не отреагировала, была расслаблена, поскольку ей было сказано представить, что она лежит на солнечном пляже.

Лектор продемонстрировал несколько техник введения в гипноз. Все они относились к медицинскому, то есть классическому варианту гипнотерапии.

Метод фиксации взгляда

Человека попросили сконцентрировать взгляд на пальце гипнотерапевта. В качестве объекта фиксации может выступать маятник, чайная ложка, постукивающая о край чашки (как в фильме «Прочь», посвященном гипнозу). Следя за движением пальца в воздухе и слушая голос врача, пациент погрузился в гипнотическое состояние.

Метод визуализации

Добровольца попросили представить спокойное и приятное место, например, пляж или лес. Используя образы и метафоры, гипнотерапевт дал дополнительные внушения: «расслабиться», «почувствовать запах моря и песок под ногами». Это помогло человеку отключиться от внешних раздражителей и углубить состояние гипноза.

Метод якорения

Гипнотерапевт устанавливает «якоря» — определенные сигналы, которые вызывают гипнотическое состояние. Ими могут быть короткие предложения, идиомы и даже числа, на которые будет реагировать гипнотизируемый.

Например, доброволец на лекции рассказал о травмирующем воспоминании. В четырехлетнем возрасте он увидел, как бабушка топит котят. Это событие он называл косвенной причиной водобоязни. Врач выбрал в качестве якоря число 4.

В ходе демонстрации гипноза добровольцу было предложено «переместиться» в это воспоминание, пережить его заново. Погружение произошло быстро: после произнесения лектором числа 4 и требования озвучить ощущения мужчина стал подробно описывать двор бабушки и детали быта из детства (до гипноза он этого сделать не мог).

Индукция

Так называется плавное отстранение человека от окружающей действительности, достигаемое через авторитарные или пермиссивные установки, которые произносятся спокойным, монотонным голосом. Авторитарная индукция: «Вы становитесь…», «Вы чувствуете…». Пермиссивная — «Вам может показаться, что вы…».

Метод постгипнотических внушений

Установки, полученные во время гипноза, остаются в памяти и активируются после выхода из него. Например, клиенту внушают, что он будет чувствовать себя не так нервно, а спокойно и уверенно.

Но могут возникнуть и осложнения. Например, потеря раппорта (контакта с реальностью или гипнотерапевтом), истерические припадки, спонтанный сомнамбулизм, переход глубокого сомнамбулического гипноза в гипнотическую летаргию и др.

Почему гипноз может быть опасен?

Известный советский гипнолог Павел Игнатьевич Буль однажды выступил по ленинградскому радио с лекцией о гипнозе. После многочисленных звонков встревоженных слушателей (вернее, их родственников) его всю ночь возили на редакционной машине по городу — «расколдовывать» особо внушаемых людей, которые заснули от одного описания гипнотической техники.

Один из рисков гипноза — появление ложных воспоминаний или «застывание» в травматическом опыте. При гипнотической стимуляции на поверхность психики из подсознания поднимаются моменты боли, потерь, сильных переживаний, из которых есть риск не выбраться либо выйти немного другим человеком. Не факт, что «пересобранная» личность будет устойчивее той, что была до процедуры.

Именно поэтому гипноз должен проводить опытный специалист с психологическим образованием, который поможет проанализировать воспоминания и распознать «ложные» фрагменты.

Кроме того, гипнотический способ воздействия лишает самого человека самостоятельности, осознанного выбора. По этой причине (и ряду других, например, отсутствию длительного эффекта) от этого приема отказались в свое время Зигмунд Фрейд и Карл Густав Юнг.

Тем не менее, Фрейд, обращаясь в лекциях к истории рождения психоанализа, выражал слова благодарности гипнотическому методу, поскольку именно гипноз показал наличие скрытых от сознания психических содержаний: «В гипнозе можно было получить сведения о патогенных соотношениях, о которых в нормальном состоянии больной не знал».

До сих пор вокруг этого явления много мифов. Демонстрация гипноза окружена ореолом мистики, поскольку наблюдающие лишены знаний о техниках воздействия.

Гипноз, по мнению специалистов, не панацея — это лишь один из методов в совокупности с терапией, который не может использоваться самостоятельно. А на пути к психологическому здоровью главное — желание человека вылечиться.

Вне зависимости от того, как его лечат.