До 10 августа в галерее 159F — ранние работы признанных молодых художников из собрания Егорова и разговор о том, как сегодня собирать искусство.

Есть ли у вас какая-то концепция, как у коллекционера? Ориентируетесь ли вы на какие-то принципы, когда вы формируете свою коллекцию?

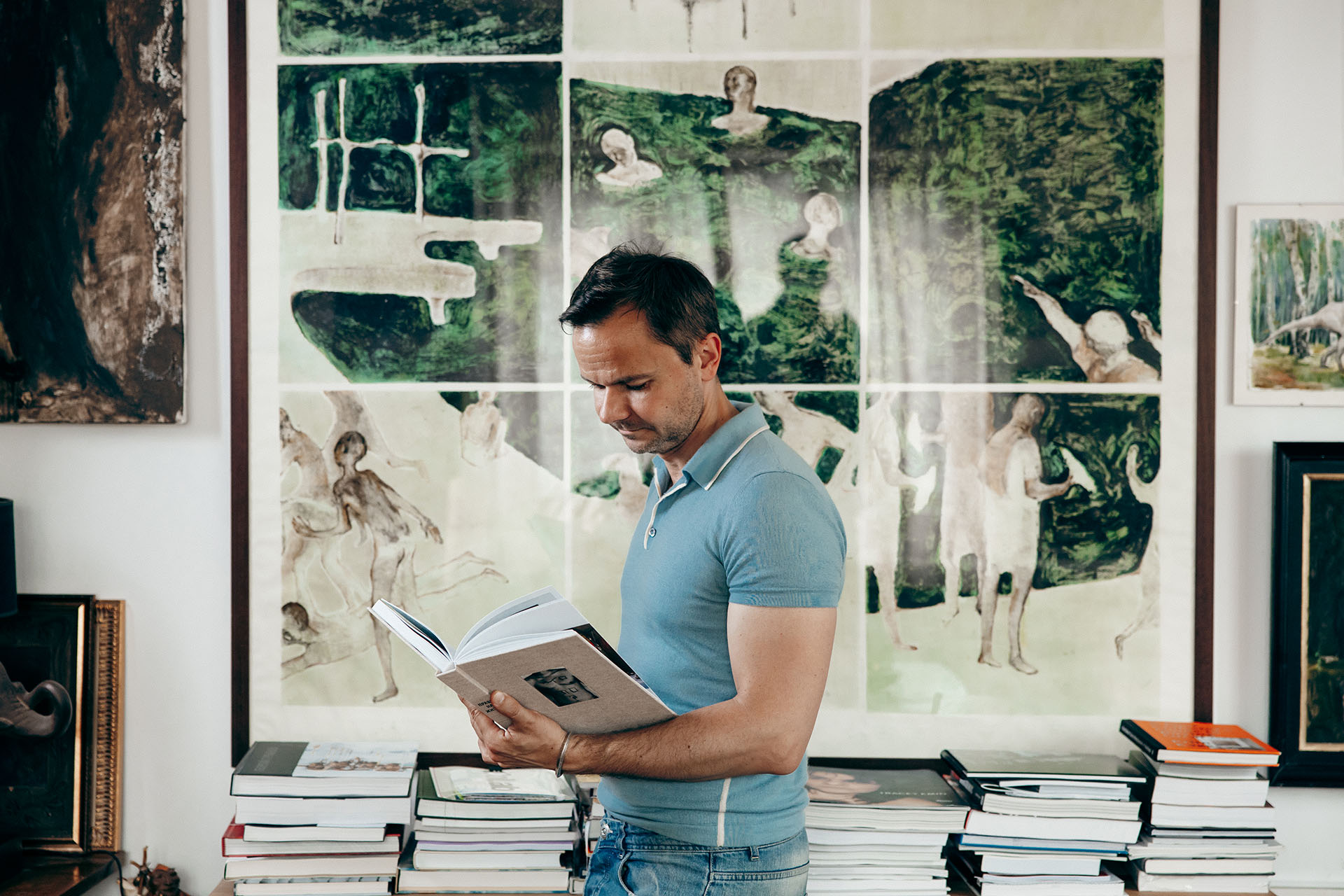

Я сказал бы, что я неправильный коллекционер: не выстраиваю свою коллекцию вокруг определенной концепции, не собираю работы какого-то определенного художника или периода или произведения в конкретных медиа. Для меня искусство скорее — часть повседневной реальности, я с ним живу. Вся моя квартира завешена и обставлена искусством — я покупаю работы, с которыми готов существовать каждый день, они отражают мои мысли и чувства на определенном этапе жизни. Моя коллекция состоит не только из современного искусства, в нее входят также вещи, привезенные из разных стран мира — от антиквариата до локальных ремесленных изделий. Это начинает напоминать лондонский дом-музей сэра Джона Соуна — слегка безумного коллекционера XIX века, который хранил у себя под одной крышей и архитектурные древности, и работы своих современников. Или музей Джима Томпсона, американского бизнесмена и разведчика, в Бангкоке, который коллекционировал тайское искусство и антиквариат.

Конечно, это не означает, что я сумасшедший и собираю все подряд, у меня есть определенное видение. Я называю себя «бедным» коллекционером — я не могу прийти на ярмарку или в галерею и купить все, что хочу. Определенные ограничения задают тон моего коллекционирования. Я бы даже описал все это как авантюризм, потому что главный фокус моего внимания — молодые художники, которые еще не получили широкую известность, чаще всего даже не представлены в галереях. Моя задача — открыть будущую звезду, которая впоследствии станет большим художником, но которая пока только начинает свой творческий путь. В этом есть некий азарт, когда ты делаешь ставки — сыграет, не сыграет. Время показало, что неоднократно мне удавалось угадать в начинающем никому не известном авторе будущую звезду.

Это интуиция, или играет роль правильная тактика?

Интуиция. В искусстве нет никаких четких критериев. Самое важное — увидеть талант, это можно сделать даже в небольшой неидеальной работе, которую автор создает на первых этапах своей карьеры. Еще важнее — увидеть уникальность и оригинальные мысли. На примере выпускников художественных вузов я наблюдаю, что они хорошо умеют работать с формой, техникой, стилями, копированием классических сюжетов, способами передачи реальности, но в их произведениях нет фантазии, уникальных мыслей, какой-то своей творческой философии. На выходе получается то, что сегодня с точки зрения актуального искусства не совсем интересно.

Важно, конечно, и качество работы в целом. Иногда я наблюдаю небрежность в том, как сделана работа, и спрашиваю автора: «А как с этим жить, как это хранить? Подумал ли ты о коллекционере, который приобретет твою работу, а она развалится через два дня?» Уважение к будущему обладателю искусства, понимание качества — тоже важно.

То, как вы описали свой стиль коллекционирования, больше напоминает формат кунсткамеры, «кабинета редкостей», при этом именно современное искусство — ваш главный интерес. Почему оно вас привлекает?

С искусством прошлого все понятно: эксперты, музеи уже все оценили, разложили по полочкам, прикрепили ярлыки, определили, что сколько стоит. Это решенные вопросы. Классическое искусство, безусловно, тоже интересно как предмет собирательства, и с ним в какой-то мере проще и понятнее, так как есть большая определенность. Но меня больше занимают мои современники — улавливание времени, в котором мы живем. Если мы посмотрим на великие собрания прошлого — сто лет назад коллекционеры тоже собирали работы своих современников, которые отражали свою эпоху, а сегодня для нас это уже классика. Мне хотелось бы, чтобы в моей коллекции также отражалось мое время, застывшее в искусстве. В этом я вижу большую ценность.

В вашей коллекции сделан большой акцент на молодом искусстве. Как и где вы находите художников, которые вам интересны?

Один из важнейших источников поиска молодых талантов, благодаря которому я не раз находил своих художников, — ярмарки молодого искусства, где по опен-колу независимые авторы могут подать свои заявки на участие. Это такой первичный скрининг большими институциями. Хотя представленные на стендах художники уже прошли некий фильтр профессионалов, их ценность и статус еще не утвердились на рынке — можно найти настоящие жемчужины.

Также это — региональные выставки, небольшие локальные галереи, неофициальные места, где собираются художники и делают какие-то собственные pop-up события, трэш-аукционы или микро-ярмарки. Я много езжу по России и в каждом городе первым делом узнаю о таких местах, спрашиваю о местных художниках. Часто ситуация выглядит так: «Вот телефон художника, зайди к нему домой». И я захожу. Мне важно, чтобы я обнаружил начинающего автора, если не первым, то одним из первых — я не жду, когда у художника откроется выставка или он будет представлен какой-то галереей. Чем раньше я совершу открытие, тем лучше.

Сегодня один из способов для художников стать заметными для широкой аудитории — социальные сети. Насколько важно, на ваш взгляд, для современного художника его присутствие онлайн?

Очень важно. Как коллекционер я часто нахожу авторов в соцсетях и говорю художникам: «Если вы не ведете аккаунт в Инстаграме, как я о вас узнаю»?

Мое активное вхождение в коллекционирование, когда меня по-настоящему «прорвало», случилось именно благодаря интернету — я стал много покупать искусство в 2020-м году во время карантина. Решающую роль в этом процессе сыграла группа на Facebook «Шар и крест», которая сняла барьер между покупателями и художниками. Тогда не только я, но и многие мои друзья «подсели» на покупку искусства — в эти месяцы я приобрел не менее сотни работ онлайн, не видя их вживую. После пандемии, мне кажется, глобально у всех поменялось мышление — стало абсолютно нормальным покупать все, что угодно, искусство в том числе, не видя вживую. Я часто покупаю работы на онлайн-аукционах или увидев их только в Инстаграме. Сейчас едва ли не 50% всех моих покупок искусства происходит онлайн. Я не считаю, что у современного художника обязательно должен быть какой-то шикарный, навороченный сайт или он должен вести свою страницу в соцсетях как блогер — пусть это будет даже не самый репрезентативный аккаунт, но главное — показывать свои работы. Я всегда говорю: «Пожалуйста, выкладывайте, показывайте, что у вас есть в любом формате, и если искусство хорошее, коллекционеры его сами “раскусят”».

Помимо эмоциональной и интеллектуальной значимости, рассматриваете ли вы искусство как предмет инвестиционного вложения?

Я скажу так: искусство как сфера инвестирования в мире — да, в России — нет. В странах, где десятилетиями складывались институты покупки и продажи искусства, где важную роль играют коллекционеры, галереи, экспертные сообщества, аукционные дома, ярмарки, ты видишь, как все работают на то, чтобы стоимость искусства на рынке росла. Сегодня ты купил произведение на аукционе Phillips по одной цене, а завтра продал его на Sotheby’s по цене выше.

В России как бы ни говорили — покупайте, искусство будет дорожать — это все частные мнения. Мое же мнение таково: даже не думайте про инвестиции в контексте российского искусства, если работы, которые вы купили, вырастут в цене — это просто приятный бонус, положительный внешний эффект. Большая часть моей коллекции, например, совершенно неликвидна — вторичного рынка для ультрамолодого искусства просто нет.

У меня бывают ситуации, когда я покупал произведения какого-то автора совсем дешево, а позже в галерее его работы становились в 10 раз дороже — это просто приятное осознание, не более. В России нет той критической массы коллекционеров, которые бы охотились, сражались, конкурировали за искусство. С одной стороны, для коллекционеров в России это хорошая ситуация, потому что цены на искусство в нашей стране по сравнению с мировыми — доступные: коллекционером может стать каждый, будучи не супербогатым человеком. Но про инвестиции в искусство в России говорить не имеет смысла, если только речь не идет о «голубых фишках». И я не думаю, что в ближайшие 10–20 лет мы сможем об этом говорить.

Прямо сейчас вашей коллекции посвящена целая выставка в 159F Gallery. Почему вы с Анной Антоновой, основательницей галереи, решили сделать такой некоммерческий проект?

Выставка проходит в рамках Биеннале частных коллекций — это такая глобальная инициатива с проектами в разных городах России, которые показывают широкой аудитории частные собрания. Мне очень импонирует идея, потому что это стимулирует понимание того, что наша культура во многом формируется и развивается именно через частные инициативы.

Одна из площадок проведения Биеннале — арт-пространство Cube.Moscow, где и располагается 159F Gallery. Когда Анна Антонова пришла ко мне с предложением сделать экспозицию моей коллекции, я сразу сказал: «Я готов, но могу только показать, продавать не буду». И Анна пошла на этот шаг — отказалась на время проведения выставки от бизнес-составляющей своей галереи, превратив ее условно в пространство-музей, чтобы просто показать частную коллекцию не для продажи. Это абсолютно точно социальная просветительская инициатива без какой-либо коммерческой составляющей. Конечно, места на то, чтобы показать мою коллекцию, хватило только на 2% от всего моего собрания, но, на мой взгляд, куратору Артуру Князеву удалось собрать довольно цельную картинку.

Вы определяете этот проект как некоммерческую социальную инициативу. Как бы вы сформулировали, в чем ее посыл?

В ценности того, что, когда вы покупаете искусство в свой дом или офис, вы не только делаете среду своего обитания прекрасной, но также вкладываетесь в развитие культуры собственной страны. Я убежден, что частные инициативы играют огромную роль в развитии культуры. Государственные инициативы тоже важны, но они часто кажутся слишком отдаленными от потребителя, простой человеческой жизни. Кроме того, как показывает история, — то, чем мы гордимся сегодня на национальном уровне, начиналось именно как частная инициатива. Банальные примеры: Павел Третьяков собирал искусство — сегодня мы имеем один из важнейших музеев в нашей стране, Екатерина II собирала искусство — мы получили Эрмитаж, крупнейшее собрание европейского искусства в мире. Сергея Щукина и Ивана Морозова считали полусумасшедшими, а в итоге они сформировали значительнейшие коллекции импрессионизма и постимпрессионизма. Сергей Дягилев, как тогда казалось, показывал какие-то непристойности на сцене, а сейчас это наше все — «Русские сезоны», русский балет, русский театр. Из сумм частных инициатив сложилась культура, которая сегодня является нашим национальным достоянием и предметом гордости в мировом масштабе.

Поэтому важно показывать, что в искусство можно и нужно вкладывать деньги — это дает тебе и определенный статус, нетворкинг в сообществе интересных людей и, важнее всего, — пронизывает твою жизнь новыми идеями и смыслами. Хочется заражать этим как можно больше людей.

Вы сказали, что на выставке можно увидеть всего 2% работ из вашей коллекции — по какому принципу формировалась экспозиция?

Как коллекционеру мне было важно, чтобы на собрание посмотрели со стороны — сначала Анна Антонова отобрала длинный список работ у меня дома, а потом с ним поработал куратор — Артур Князев посмотрел на всю эту массу искусства со стороны и даже более четко, чем я сам, увидел общую смысловую канву. Я с ней согласился. На выставке можно заметить, что большинство работ антропоцентричны. Это очень хорошо отражает мою коллекцию в целом: в искусстве меня больше всего интересует образ человека — его трансформация или даже деформация. Именно куратор помог мне самому в этом утвердиться.

Работы всех художников объединяет также то, что они относятся к раннему периоду их творчества — это стартовые точки в их карьере. Matiush First, она же Лера Кузнецова, — одна из первых художниц, которых я начал собирать. Семь лет назад я приехал в ее студию в Санкт-Петербурге (где она училась в Академии художеств) по рекомендации Нади Миндлин, и ее работы уже тогда меня очень заинтересовали. Сейчас у Леры в портфолио несколько галерейных проектов, резидентство в мастерских Музея современного искусства «Гараж» и «Сводах» Дома культуры «ГЭС-2». Ее художественный почерк изменился за эти годы — она ушла в более концептуальную экспериментальную практику, и как раз на выставке в 159F Gallery можно увидеть ее живописные работы, очень искренние, эмоциональные.

Далее — художник Владимир Карташов. Его работы я впервые увидел несколько лет назад в кабинете графики и баре WöD на Большой Морской улице в Петербурге, они стоили совсем недорого, и я сразу скупил всю партию его графики. Тогда мне сказали, что у него сейчас проходит выставка, я пришел на нее уже поздним вечером, мы познакомились с Вовой, и я купил еще холст. Он довольно быстро взлетел, стал художником престижной галереи «Триумф», сейчас Владимир работает в Италии и строит международную карьеру. Возвращаясь к теме инвестиций, конкретно работы Карташова сейчас стоят в 20 раз больше, чем та цена, по которой покупал его я. Но меня в этом случае радует именно факт того, что я на самом раннем этапе увидел в нем будущую звезду и успел пополнить свою коллекцию.

Еще один автор — Никита Пирумов. Его я открыл для себя в секции независимых художников на ярмарке blazar. Я подошел к его стенду и сказал: «Сразу беру, что у тебя еще есть?», в итоге я купил у него работы еще и со склада. Позднее я также сделал его выставку в своей гаражной галерее Diodia Night Gallery. Сейчас он резидент одной из флагманских галерей на российском арт-рынке Marina Gisich Gallery, и для меня он уже дорогой художник, поэтому я дорожу его работами начального периода в своей коллекции. Также в экспозиции можно увидеть произведения нижегородского художника и архитектора Дани Пирогова, нижегородцев Антона Левина и Димы Закунова, Дани Васильева, который учился у Леонида Цхэ в Академии художеств.

Вы упомянули свою Diodia Night Gallery — галерею в гараже в одном из московских дворов, где вы проводили выставки молодых художников. Совсем недавно гараж снес город ради строительства элитного жилья. Что для вас значил этот проект и какие у вас планы в связи с последними событиями?

Еще пару недель назад я с радостью пригласил бы вас в гараж, чтобы показать искусство, но на данный момент он уничтожен. Это был простой автомобильный гараж недалеко от моего дома в переулках Большой Никитской. С 2022 года по настоящий момент там прошло 15 выставок молодых художников, работы которых я в том числе покупал в свою коллекцию — это Никита Пирумов, Даня Пирогов, Андрей Архипов, самуилл маршак (Дима Королев), Алексей Мартинс, Мария Егорова, Дима Закунов и др. Я просто звал художников, которых любил, и предлагал сделать им персональные проекты — для многих из них это было важно, как минимум с точки зрения строчки в портфолио. Для меня это был социальный проект, существующий параллельно и не связанный с моей профессиональной деятельностью. Я называл это «ночной галереей», потому что открывал ее поздним вечером после завершения рабочего дня. Мне казалось, что искусство нужно потреблять так же, как и пищу в ресторанах — в свободное от рабочих забот время. Вот ты вышел из ресторана после ужина на Большой Никитской, заглянул в галерею, купил искусство. Такая близость к потребителю. Конечно, Diodia не могла быть полноценной галереей с точки зрения развития карьеры художников, презентации их на ярмарках, институционального продвижения и так далее, но она могла служить площадкой для выставок, притяжения аудитории и арт-сообщества.

Вряд ли я найду подобную безвозмездную площадку в центре Москвы, но прекращать выставочную деятельность мне не хотелось бы. Сейчас я смотрю в сторону изменения формата — как раз с Анной Антоновой мы рассматриваем возможности проведения pop-up проектов. В прошлом году у меня был замечательный опыт проведения pop-up выставки Даниила и Александра Архипенко под куполом Смольного собора — там, в чердачных помещениях, мы развернули большую экспозицию с трехметровыми работами. Эти произведения в стилистике старых мастеров смотрелись очень эффектно под звуки летних гроз — проект всем очень понравился. Вместе с Анной мы планируем придумать и реализовать что-то подобное, показывая искусство молодых художников.

Беседовала Юля Крюкова