Японист, писатель Александр Чанцев — о том, из-за чего японцы не отрефлексировали опыт Хиросимы и Нагасаки должным образом, как после бомбардировок «повзрослели» аниме и манга, почему европейцы первыми стали создавать искусство о ядерном оружии и в чем культура обманывает тех, кто пережил катастрофу.

В первую очередь, как сами японцы отрефлексировали бомбардировки и итоги своего участия в войне, что нового это принесло в их национальное искусство?

А я не уверен, что так уж отрефлексировали. Отражение в искусстве, конечно, было — кстати, та же литература о бомбардировках и с пацифистским пафосом у нас переводилась тогда с такой скоростью, как Харуки Мураками не переводили. СССР же хотел возглавить движение за мир во всем мире и за разоружение, параллельно осудив милитаризм капиталистических стран, а тут такой наглядный пример — разрушения и трупы со слезающей кожей после бомбардировок. Были и великие произведения — хотя скорее такие, где война как фон. Например, «Золотой храм» Мисимы, где американский солдат бьет свою любовницу-японку, и ему ничего, конечно, нельзя сделать.

Если говорить про рефлексию о итогах войны, вспомним того же Мисиму, его книги из тетралогии «Море изобилия». В них показана послевоенная реальность пораженной страны с «поднявшимися» японцами, кутящими на развалинах, что вызывает буквально физическое отвращение, ресентимент и вообще целый веер крайне негативных чувств. Кэндзабуро Оэ — представитель другого лагеря, левак — изображал произошедшее скорее в советском духе. Он был за разоружение, переосмысление-покаяние и следование цивилизационными, то есть западными (цивилизация же у нас давно Западу синонимична) путями.

То есть произведения с соответствующей тематикой есть, но в них нет какого-то особенного осмысления войны и бомбардировок?

Как уже сказал, не уверен. И тут очень много причин сразу. Надо понимать, что милитаризм в Японии действительно был, и очень серьезный. С глубокой философской подкладкой, кстати, — если нацисты в Германии привлекли Ницше и древнегерманскую мифологию, то тут было собственное и самое сильное за всю историю страны (если не брать чисто буддийскую философию) философское течение, Киотская школа. И она, выйдя из шинели Хайдеггера (ее деятели и учились у него в Германии), утверждала, что необходимо преодоление чуждого модерна и западных цивилизационных механизмов.

Которое достижимо войной…

Да, и не только потому, что она очищает, но и потому, что Япония призвана цивилизационно вести, облагораживая и спасая, другие азиатские государства в регионе (проект так называемой Великой восточноазиатской сферы сопроцветания). «Именно война определяет решающие поворотные моменты в мировой истории. Следовательно, мировая война — это чистилище», — говорил Масааки Косаки. Каково, а?

Такие мыслители утверждали, что истинную Японию сгубили западные технологии. То есть брали-то во время Реставрации Мэйдзи с благими намерениями: японский дух очистит западные прикладные вещи. Но «что-то пошло не так»: оказалось, что технологию без вшитых в нее цивилизационных установок не имплементировать. И это тоже нужно было преодолеть, вернуться к подлинному японскому духу, ямато дамасий.

Это все вело к мощнейшему культу императора и вере в то, что Япония — древнейшая и самая продвинутая страна во всем регионе, да и в мире (атака на Америку). И вдруг все это рушится, тот же император отрекается от своей божественной природы (японцы кончали с собой после его выступления), стране демонстрируется, что она крайне слаба, все еще отстала и теперь должна слушаться других, западных варваров. Это — шок.

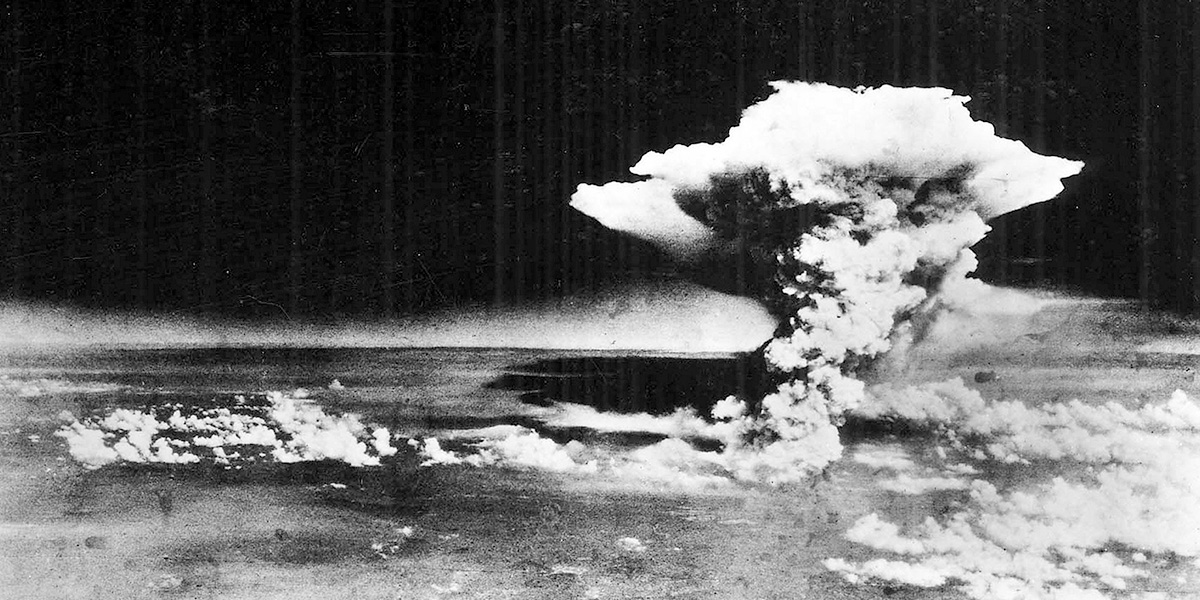

Шоком была и сама бомбардировка. И речь не о поражающей силе бомб, катастрофических разрушениях и количестве жертв даже. Надо понимать, что ментальность японцев не виртуальна и абстрактна, как на Западе, а как бы очень «тактильна». То есть важен непосредственный контакт, те же мечи, а не ружья, бой лицом к лицу, да что там говорить, вспомним камикадзэ. Смерть должна быть непосредственна, как при харакири. А тут — что-то, упавшее издалека с небес, некая физическая сила, что несет невидимую смерть. Это был еще один удар.

Шок был, а следы его — как-то спрятали?

Да. Из-за таких неудобных чувств вины и поражения. И из-за политики тоже. У нас, конечно, любят подчеркивать, что японцы толком и не знают, что бомбы на них скинули американцы, забыли это, простили и вытеснили. Но нужно иметь в виду, что Япония, официально не имеющая своей армии (неофициально-то ее функцию выполняют Силы самообороны, но с ограничениями как по бюджету, так и по номенклатуре вооружения), находится в крайне враждебном окружении — с Китаем и Южной Кореей давняя затаенная вражда и территориальные споры, с нашей страной «проблема северных территорий», а уж про регулярно пуляющую в ходе учений в сторону Японии ракетами Северную Корею молчу.

Единственная защита — США с их военными базами и ракетным щитом. Обвинять их японцам — сложно. Проще каяться. А еще проще как-то спрятать под ковер и забыть. Японцы, кстати, это очень хорошо умеют — просто не замечать того, что замечать неудобно, не видеть его. Есть здесь, конечно же, и глубинная основа — буддизм всю долгую дорогу призывал отпустить все привязанности.

Мы имеем дело с такой развилкой. С одной стороны, японцы все прекрасно помнят, блюдут традиции лучше всех, каждый год у тех же мемориалов в Хиросиме и Нагасаки (территории давно обустроены, но все равно с очень трагической и зловещей аурой) собираются. С другой — это не та тема, которую многие любят обсуждать.

Что собой представляет корпус японской литературы, посвященной ядерным бомбардировкам, — гэнбаку бунгаку? И как этот жанр повлиял на мировую литературу, даже не связанную с его основной темой?

Скажу, возможно, ужасную и святотатственную вещь, и даже дважды. Во-первых, принципиальной разницы с другими свидетельствами о массовых катастрофах, будь это война, революция, Холокост или вырезание целых народностей в Африке, нет. Да, техногенный и антропогенный фактор, повод обвинить человека и то технологическое развитие, с которыми сражался еще тот же Хайдеггер и Юнгер. Но не ужаснее ли, что в XXI веке тут и там режут головы? Во-вторых, все эти жанры со временем мельчают: где были великие романы о Второй мировой войне, тот же Малапарте, Воннегут и Гроссман, сейчас вербатим, человеческий документ и прочая литература травмы.

Одно из самых, если не самое известное и страшное японское произведение о Хиросиме и Нагасаки, — манга «Босоногий Гэн» (1973), которую экранизировали в 1983-м. Ее автор Накадзава Кэйдзи пережил бомбардировку. До войны в японских комиксах и мультипликации поднимались такие серьезные темы — или именно она и заставила их искусство «повзрослеть»? Насколько вообще справедливо расхожее мнение о том, что аниме и токусацу сформированы последствиями войны и бомбардировок?

Тоже сложно дать однозначный ответ, что и когда считалось серьезным. Та же манга известна, как мы знаем, еще со времен Хокусая. Сама его живопись при его жизни считалась довольно попсовой, обычные жанровые зарисовки, ничего такого. Сейчас — это признанная классика, еще и совратившая на японские и ориентальные пути добрую треть западных художников.

Но, действительно, «атомная бомба уничтожила не только город, но и невинность японской массовой культуры», как заметил Ян Кондри. До войны манга и анимэ были детскими и пропагандистскими — юмористические газетные стрипы, политическая сатира, детские истории вкупе с пропагандистскими сюжетами (например, «Норикаку-кун» 1930-1940-х про отважного японского мальчика). Не было ни глубокой психологической проработки, ни антивоенной критики — это и было невозможно при милитаристской цензуре. Первый японский полнометражный анимационный фильм — «Момотаро: Уми-но Симпэй» (1945), военный пропагандистский мультик, был проспонсирован армией.

Как все-таки ситуация изменилась после войны?

Освобождение от цензуры (под американским руководством) дало художникам пространство, появились первые работы с рефлексией над травмой войны. Сам «Босоногий Гэн» явился культурным взрывом — манга повлияла на общественные дискуссии в Японии о войне, ответственности и жертвах. После «Гэна» манга стала способом серьезного высказывания — появился жанр реалистичной драматической манги. Японская манга остро и подробно затрагивает тему Хиросимы и атомной войны, особенно в 1960–1980-х. От Black Rain до Town of Evening Calm, Country of Cherry Blossoms. Считается, что манга стала одним из главных каналов осмысления атомной трагедии для молодежи Японии (собственно, канал для осмысления всего сущего постепенно и сузился до манги, комиксов и рилсов во всем мире).

В 1951-м в Милане художники Энрико Бай и Серхио Данжело придумали «ядерную живопись» (Arte nucleare) — течение на стыке абстрактного экспрессионизма, сюрреализма и искусства протеста. Оно переросло в полноценное арт-движение со своим манифестом, к Баю и Данжело присоединился даже Дали (но позднее они рассорились). Почему именно европейские художники первыми откликнулись на японскую трагедию?

Мне кажется, дело может быть в том, что европейские культурные деятели всегда были очень внимательны и охотно брали на вооружение все радикальные темы, где бы они ни зародились (та же культура с панамериканского континента была благодарнее принята в Старом свете, чем у себя на родине, тут можно вспомнить и колумбийца Николаса Гомеса Давилу, и сбегавших в Париж американцев, от Хемингуэя до Моррисона). Плюс — внимание к восточному, от шинуазри до подавляющего в процентном отношении восточного сегмента в New Age.

Еще — та атмосфера страха перед ядерной войной и концом света, что царила тогда на Западе. И не без основания. «Дропшот», план разбомбить все крупные города СССР ядерными бомбами после Второй мировой, лежал же на столе у американского президента. Помешало то, что и мы сами обзавелись ядерным оружием. Начался Карибский кризис. Все это было, как и настоящий страх перед ядерной войной в моем детстве в 80-е.

Конкретно про Италию можно вспомнить, что она вообще всегда была чувствительна к таким авангардным, радикальным вещам на грани — футуризм, фашизм, интегральный традиционализм, европейский терроризм пошли во многом из Италии: Маринетти с д’Аннунцио, традиционалист Эвола и радикальный эстет Пазолини не дадут соврать.

Дали, кстати, настолько увлекся темой, что помимо двух работ, переосмысляющих античные сюжеты («Атомная Леда» и «Расщепление атома»), написал «мистический ядерный манифест». Художник отстаивал не самые популярные в 1940-1950-х взгляды: он считал, что атомную энергию можно использовать во благо, а апологеты «ядерного искусства» не верили в такое и приходили от его мыслей в ужас. Мировая культура встала скорее на сторону Дали или на сторону его оппонентов?

Дали, конечно, хайповал, но поставил, как и часто в своей жизни, на выигравшую в итоге лошадь. Сколько бы ни было экологических движений и попыток отказа тех или иных стран от ядерной энергетики, за ней все равно будущее. Во-первых, с зеленой и прочей альтернативной энергетикой давно и плотно носятся, но восполнить потребности она пока никак не в состоянии. Во-вторых, ущерба природе и человеку меньше, чем от традиционных углеводородов.

В-третьих, мирный атом — это примерно как авиация: многие боятся летать, но аварий в процентном отношении гораздо меньше, чем при использовании иных видов транспорта. Они просто гораздо заметнее, вызывают, в силу первобытного страха перед плохо понятным и невидимым, преувеличенную реакцию. Когда в Китае европейцы построили первую железную дорогу, страх населения был так велик, что местные правители выкупили ее и разрушили от греха подальше. А сейчас китайские маглевы быстрее, чем японские синкансэны.

Поп-арт, возникший в 1950-х, переосмыслял элементы повседневной жизни и политические события, в том числе — тему массового уничтожения и дегуманизации, связанной с атомными бомбардировками. Художники поп-арта использовали образы массовой культуры, чтобы приглушить ужас перед ядерной катастрофой, представить ее как нечто обыденное и привычное?

Вот уж точно не эти мотивы у них были, будем объективны. Поп-арт, как и все авангардные течения и индивидуальные деятели типа того же Дали, стремился предложить радикально новое, кардинально переосмыслить как саму живопись, ее субъекта и объекта (та же банка супа вместо Моны Лизы), так и ее восприятие.

Совершенно новую живопись, после того же отечественного авангарда и квадратов Малевича, изобрести было сложно. Поэтому проще было работать с восприятием публики. Не означающим, так сказать, а означаемым.

Отсюда изображение супа, поп-звезд и сериальные продажи одной и той же размноженной Уорхолом работы. Важна не сама картина, а семантический флер вокруг нее, привнесенные смыслы, сладкое чувство приобщения к эманациям славы. К тому же все стало массовым — масс-медиа, масс-живопись, массовые убийства…

Кстати, это ведь американские художники. Как Уорхол и компания относились к событиям августа 1945-го?

Конечно, на словах, декларативно, все звучало благопристойнее, чем я описал в ответе на предыдущий вопрос. Уорхол считал, что масс-медиа делает ужас обыденным — через бесконечное повторение шокирующих сцен зритель перестает эмоционировать, это повторение превращает их в нечто нейтральное, почти декоративное. Он так комментировал серию своих работ Death and Disaster, вдохновленную газетными фотографиями авиакатастроф, казней, электрических стульев и атомных взрывов: «Когда вы смотрите на ужасную картину снова и снова, она перестает оказывать на вас эмоциональный эффект». Эта фраза — ключ к пониманию гения Уорхола: не отстраненный холод, а сознательное обращение к механизмам восприятия в эпоху медиа-избыточности. Потенциальная ядерная катастрофа становится массовым медиа-явлением.

Как официальная и неофициальная советская культура осмысляла бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, потенциальную ядерную войну с Америкой и использование атомной энергии в целом?

Мы все помним японскую девочку с бумажными журавликами, раскрученную советской пропагандой. СССР хотел встать во главе мирового движения за разоружение, морально дискредитировать Запад. Интересны, возможно, детали. Сильно мнение, что Япония подверглась ядерной бомбардировке именно из-за Советского союза: никакой военной необходимости в Хиросиме и Нагасаки не было, Япония уверенно проигрывала, но США нужно было продемонстрировать Сталину, кто в мире хозяин, а то бы он пошел еще дальше завоевывать и Европу, и ту же Японию, вернув дивизии с западного фронта на восточный… СССР же так занимался мирным атомом, что до сих пор наши наработки в этой области передовые — по атомным ледоколам всех опережаем, мобильные плавучие АЭС делаем, корабли в космос с ядерными двигателями отправить хотим.

Американское и европейское сознание воспринимает угрозу ядерной войны абстрактнее, чем японское. Для нас вообще вся эта тема — гораздо менее болезненная и менее неоднозначная, потому что мы чувствуем себя моральным камертоном для всего мира и всегда судим с позиции силы. А насколько японской культуре свойственно чувство вины? И распространено ли в ней мнение о том, что бомбардировки были справедливым возмездием за ошибки их государства?

У нас был крайне страшный опыт Чернобыля, но мы тоже его как-то подзабыли, страшное вообще проще забыть… Мы уже говорили о том, что на Западе вообще все абстрактнее, виртуальнее и дистанционнее. Но следует добавить к этому, что, действительно, японцам свойственно чувство вины, осознание нарушенного долга. Если его хорошо внушить и морально обосновать. То же сэппуку — решительный выбор смерти вместо вины. Это замешано еще на таких изначально свойственных японцам вещах, как восприятие катастрофизма. Жизнь в сейсмически активной зоне, где землетрясения вызывают тайфуны и цунами, приучило воспринимать все философски.

Природное бедствие — это следствие воли синтоистских богов и буддийское свидетельство мудзё, непостоянства мира. Виновата в этом не природа, она лишь указует на то, что что-то не так в империи. Верховный правитель, государство и каждый гражданин должны следователь добродетели и мудрости Дао, и если кто-либо из них отклонится, погрязнет в грехах и неправедных делах, то мандат Неба может быть отозван, и вся страна придет в упадок. До отзыва мандата Небо показывает свое неодобрения в виде стихийных бедствий. Так что гневаться есть смысл не на них, а на себя прежде всего.

И, кстати, интересно, как этот традиционный восточный подход сейчас уступает место западному индивидуализированному сознанию. В книге «Это не случайно. Японская хроника» Рёко Сэкигути, ее частной хронике аварии на АЭС Фукусима, никакой и речи нет о смиренном принятии воли будд и богов-ками, она буквально негодует, почему так произошло…

В фильме Алена Рене «Хиросима, любовь моя» показана история двух влюбленных, в равной мере пострадавших от войны. Он — японец, оставшийся без дома и семьи после бомбардировок, она — француженка, которую чудовищно наказали за роман с оккупантом. Рене убежден, что трагедия — это всегда что-то общечеловеческое, что война и ужас сближают каждого, отзываются в жизни всех. Но в кино показывают поэтичную историю, а в реальности миллионы французских девушек просто занимались своими делами, пока Хиросима покрывалась радиоактивным пеплом. Вы верите, что исторические катастрофы могут быть наднациональными? Мне кажется, трагедии всегда локальны, это частный вопрос. Здесь культура нас обманывает, пытаясь утешить.

Точно обманывает. Мир, как известно, — большая деревня. Когда случается пожар, всем миром сбегаются сначала помочь, потом просто поглазеть, а потом и объявить париями, шарахаться, показывать пальцем и всячески стигматизировать. В той же книге Сэкигути это хорошо показано. Сначала пограничник во Франции, где она живет, завидовал ей, летящей в Японию, ведь она японка и может сколько угодно ездить в Японию. Когда же случилась Фукусима, все начали утешать. Потом постепенно пошли и обвинения — почему Япония не отказалась от ядерной энергетики, почему так, а не иначе производит деконтаминацию поврежденной АЭС… На бытовом уровне еще хуже: все перестали желать и импортировать японские товары, японо-французские браки затрещали, от нее стали отсаживаться в ресторане, кричать на улице «радиоактивная!». И это не Средневековье, со времен которого ничего, впрочем, не изменилось, а наши дни.

Искусство по своей сути скорее имморально. Но как отличить спекуляцию на трагедии от искреннего художественного жеста, пусть даже и радикального? Можете назвать примеры спекулятивного искусства, связанного с Хиросимой и Нагасаки и памятью жертв?

Искусство не обязано быть моральным. Но в темах массовой смерти, трагедии Хиросимы и Нагасаки, появляется этический контур, игнорировать который невозможно. Ничего нового здесь не придумать со времен распятия Христа: художник работает с темой в рамках рефлексии, памяти, личного опыта и (или) культурной ответственности, миссии, если угодно.

Эпатаж без эмпатии, коммерческое использование трагических символов, превращение боли в стиль или sex-appeal и историческая безответственность — признаки спекулятивного искусства, которыми обладают перфомансы и работы Chim-Pom, Yves Klein, Arata Isozaki, Arakawa, Simon Starling и многих, многих других. Приведу сразу же пример и авторов вполне осознанного искусства, вне крайностей работающего с осмыслением трагедии: Исаму Ногучи, Кэн Домон, Ири Маруки и Тосико Маруки.