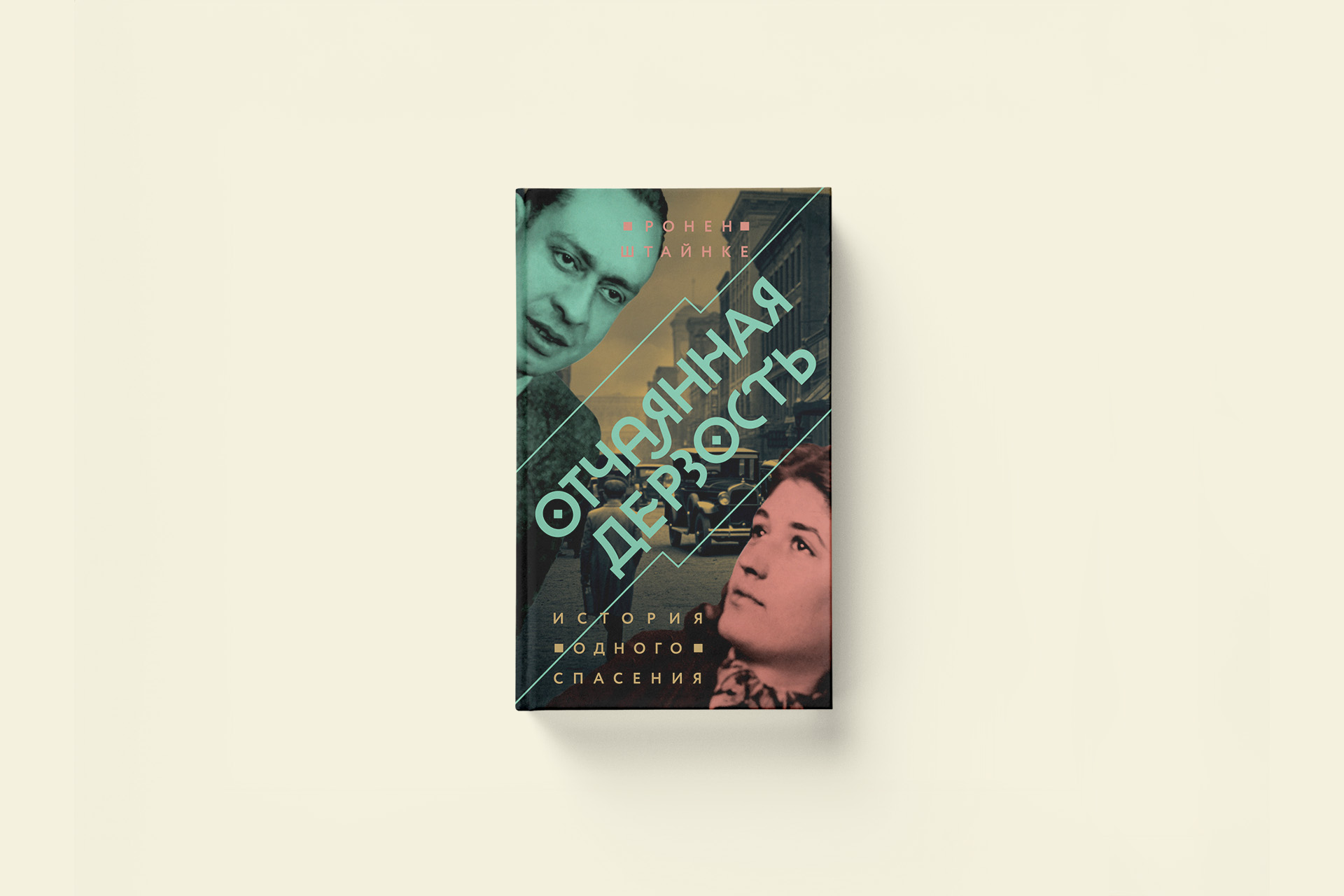

В издательстве «Книжники» выйдет книга Ронена Штайнке «Отчаянная дерзость. История одного спасения». «Сноб» публикует отрывок.

Визит на дом

Первая встреча доктора Мохаммеда Хельми и девочки Анны произошла, по всей видимости, в 1936 году во второй половине дня. Она была неприятно удивлена разыгравшимся на ее глазах спектаклем, который потом надолго остался у нее в памяти из-за странного поведения взрослых. На улицах Моабита в тот день было оживленно. Доктору Хельми, направлявшемуся на автомобиле в центр, к витринам магазинов и рекламным вывескам Александерплац, периодически приходилось останавливаться.

На улице Нойе-Фридрихштрассе он затормозил около одного буржуазного особняка, вышел из машины и позвонил. Почти весь первый этаж дома номер семьдесят семь занимала фруктовая лавка. Уже на тротуаре чувствовался аромат свежих итальянских персиков, по четыре марки за килограмм, и не менее свежих помидоров по двадцать пфеннигов килограмм. Вызвала доктора Хельми сюда какая-то незнакомая дама.

Обе женщины, встретившие его на пороге квартиры, носили украшения, явно надетые ради него: кольца с бриллиантами и колье. Не успел он с ними поздороваться, как они окружили его вниманием и лестью, засыпав комплиментами. Они кликнули экономку и велели скорее подавать чай господину доктору, приказали поварихе-венгерке приготовить легкую закуску, чтобы господин доктор подкрепился. И вы не волнуйтесь, господин доктор, мы не употребляем свинину в этом доме, вы же понимаете?

Анне было всего одиннадцать лет, она жила с двумя женщинами, со своей матерью и с бабушкой; не веря своим ушам, она слушала, как мама заискивает перед незнакомым египтянином. Женщины наперебой стали приглашать его заходить в гости, словно опутывая сетью любезности, «чтобы вызвать личное расположение господина доктора» — так казалось Анне.

«Я была не из тех, кто рассказывает о своих горестях», — говорила она впоследствии. С обеими женщинами она не могла разговаривать ни о чем, что ее угнетало. Обе казались ей строгими, не склонными к снисходительности. Их суровость, вероятно, была вынужденной. Мужчины в их семье не задерживались, рано умирали или разводились. Поэтому все дела брали на себя женщины. Они были скупы на добрые слова и на заботу. Тем более странным представлялся сейчас ребенку весь этот спектакль в присутствии доктора Хельми. «Женщины прямо ухлестывали за ним», — представлялось Анне.

Они то и дело подзывали Анну, хотя этот визит доктора никакого отношения к ней не имел. «Анни, подойди, вот наша Панни, Панника!» — восклицала бабушка, по-венгерски нагимама, неизменно произносившая что гадости, что добрые слова с приторным присюсюкиванием: ne álljitt a doktorúrútjába, teddmagadhasznosá! Не мешай доктору, помоги лучше!

Хельми как раз собирался снять пальто, и никто ему в этом не мешал, однако Анна уже достаточно хорошо знала жизнь, чтобы не спорить с бабушкой. «Я отлично понимала наше положение», — вспоминала она впоследствии. Для евреев наступали тяжелые времена, «экспроприация магазинов, конфискация денег и так далее», — говорит Анна. Поэтому она предпочла вести себя тихо.

Экономка принесла чайный сервиз. Она пробиралась с ним между фортепьяно и обитыми парчой диванами в гостиной, где стояли две кровати, кресло-шезлонг, два шкафа, лежали три ковровые дорожки. Мимо картин, сервизов, скульптур она прошла в комнату, в которую Аннина нагимама пригласила для медицинского осмотра египетского врача: салон с шестью креслами, шкафом-витриной и настенным зеркалом, которое бабушка называла трюмо.

Это были платежеспособные люди, как мог убедиться доктор Хельми, глядя на отражение комнаты в трюмо. Возможно, именно поэтому его и вызвали на дом, а не пришли в клинику. В оптовом магазине фруктов на первом этаже «М. Рудник», носящем имя Мойше «Макса» Рудника, второго мужа Анниной бабушки Цецилии, обе женщины распоряжались тоннами грейпфрутов и целыми фургонами ананасов. А также работниками и сотнями тысяч марок годового оборота. И все же доктор не мог не заметить, как они нервничают.

За год через магазин проходила тонна голландского винограда. С принятием законов против евреев все стало намного сложнее, новые потребительские стандарты нееврейских клиентов создали проблемы этому и другим предприятиям. Баклажаны из Италии, инжир из Греции, изюм из Франции, сладкий перец, огурцы, кукурузные початки и груши из Венгрии — отныне импорт этих товаров, некогда приносивший большой доход, был затруднен. Победила бранденбургская репа.

В центральном рыночном павильоне, всего в нескольких шагах от Нойе-Фридрихштрассе, повесили таблички: «Евреям вход разрешен только с двенадцати часов», то есть тогда, когда там оставались только мятые помидоры и подгнившие кочаны салата. Однажды мать Анны, Юлия, все-таки пошла на рынок утром, без двадцати девять, и один из торговцев донес на нее. Угрюмый полицейский оштрафовал ее на 25 марок. Несмотря на это, все еще была возможность ввозить товары с родины, и на их склад поступали грецкие орехи с побережья Черного моря.

Не угодно ли чего-нибудь еще господину доктору? А знает ли он, что к ним поступают товары и из арабских стран? Юлия говорила много — как обычно бывало, когда она чувствовала растерянность. Ей постоянно приходилось бороться за уважение к себе. Когда-то родители возлагали на нее большие надежды, она брала уроки игры на фортепьяно в консерватории. От нее не укрылось, однако, их разочарование, когда на домашнем фортепьяно она чаще всего играла такие пьесы, как «Морфий» Миши Сполянского, или песенки для танца шимми, в которых рифмовались строчки:

«Ночью, Вилли» с «где вы пили?» или «твои, дитя, черные очи» с «правом первой ночи».

Уже год назад, в 1935 году, большинство еврейских врачей в Берлине были лишены разрешения на работу, и пациентам-евреям стало жить еще труднее. Мусульманин доктор Хельми находился на особом положении: он был единственным «неарийцем» в Берлине, который сохранил место в клинике, причем в одной из самых больших больниц города — больнице имени Роберта Коха в Моабите. Ценное место, поскольку благодаря ему он единственный имел доступ к стоящим лекарствам, к строфантину от сердечной недостаточности, к настоящему антибиотику сальварсану, ему не приходилось довольствоваться лишь теми мутными настойками, к использованию которых были вынуждены вернуться врачи-евреи.

Поэтому преувеличенная любезность Анниной бабушки по отношению к особому гостю была продиктована не сердечной приязнью, а отчаянием. В то время она уже подозревала, что Хельми скрывает некую темную тайну.

Впоследствии она не скажет о нем ни одного доброго слова, не проронит ни единой фразы благодарности ему. Даже после войны она напишет о нем в одном из писем: «Скотина остается скотиной».

Бабушка, собственно, никогда не была склонна к излишней обходительности, это было известно Анне, поэтому ее и смущало это восторженное радушие. Юлия не совсем добровольно переехала в Берлин. На родине она сошлась с фабрикантом Ладиславом Боросом. Они поженились, и рождение Анны стало для нее даром небес. Бабушка же Анны Цецилия к тому времени уже жила в Берлине. Желая, чтобы дочь переехала к ней, она наняла частного детектива, которому было поручено уличить Ладислава Бороса в супружеских изменах. Детектив выполнил свою работу, брак распался, и Юлия развелась. Без мужа, с двухлетней Анной на руках, в состоянии отчаяния она приехала в Берлин. Все произошло по плану Цецилии.

Но сейчас, в беседе с врачом-мусульманином у домашнего трюмо, звучали только приторные ноты. Анна содрогнулась в душе. Повариха-венгерка принесла поднос с закусками. Угощайтесь! — подбадривали обе женщины доктора Хельми. Анна не удивилась бы, если бы мать еще и села, по обыкновению, за фортепьяно, дабы угодить малознакомому гостю. Венгерская пьеса «Кошечка-подлиза» замечательно подошла бы тут, — со злостью вспоминала этот день Анна.