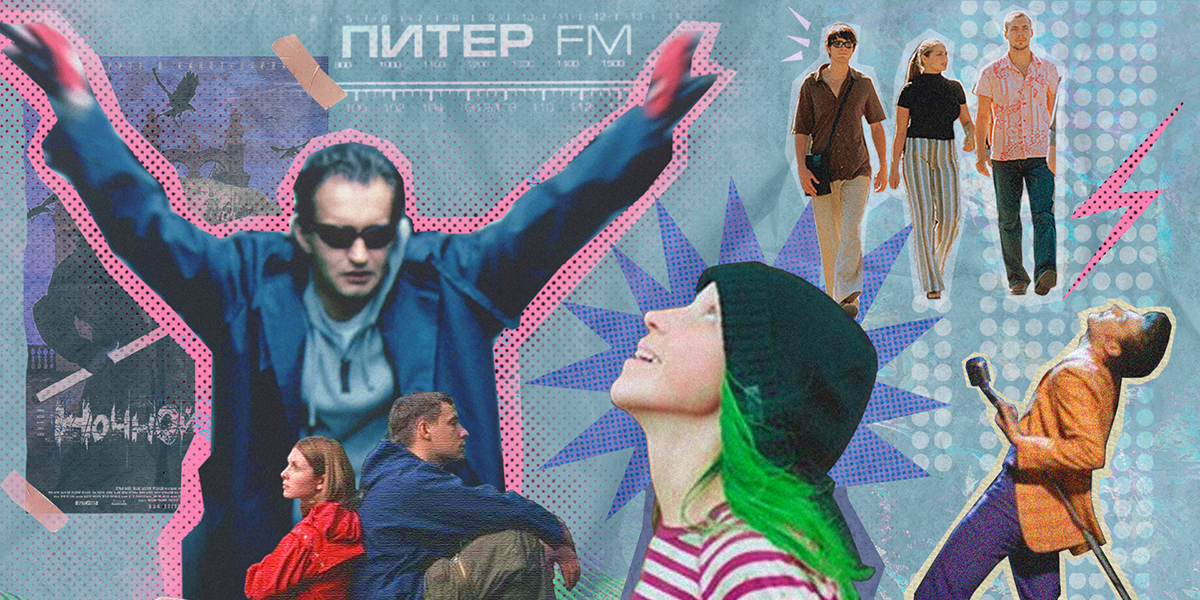

В спецпроекте «Нулевые» «Сноб» вспоминает самые громкие зрительские кинохиты 2000-х — от «Прогулки» Учителя до «Русалки» Меликян, от «Возвращения» Звягинцева до «Изображая жертву» Серебренникова, от «Ночного дозора» Бекмамбетова до «Стиляг» Тодоровского.

«Возвращение» (2003)

В суровой северной глухомани, где-то между Ладожским озером и Финским заливом, живут два брата — добродушный конформист Андрей (Владимир Гарин) и бунтующий невротик Иван (Иван Добронравов). Внезапно в их жизни появляется отец (Константин Лавроненко) — молчаливый, брутальный мужчина, с порога требующий называть его «папа» и заставляющий сыновей пить вино за его прибытие. Братья отца не помнят — он исчез из их жизни до того, как у них начали формироваться воспоминания. Но спрятанная на чердаке обветшалого дома фотография подтверждает — прибывший действительно их отец. Объявившийся родитель берет юных героев в поход на рыбалку к Ладожскому озеру, но долгожданное путешествие оборачивается бесконечной муштрой — отец, засучив рукава, берется за воспитание отпрысков весьма жестокими методами.

Дебютная картина Андрея Звягинцева с ее бесподобным визуальным рядом и невероятно правдоподобными детьми в главных ролях — это посвящение Андрею Тарковскому и своего рода предтеча арт-хоррора. От первого здесь — общая атмосфера экзистенциальной тоски, минималистичные интерьеры, красиво разбросанный хлам, альбом репродукций, молчаливая пожилая женщина за столом и мать-блондинка, стоящая вполоборота с сигаретой. От второго — необъяснимое беспокойство, постоянно нарастающее ощущение чего-то жуткого, тонко сплетенный саспенс.

Притчевый язык и вневременной фон жирно намекают зрителю, что речь в «Возвращении» идет вовсе не о частной, бытовой истории про блудного отца и брошенных сыновей, а о чем-то гораздо большем, глобальном. Например, о суровом Отце-боге и его пастве, которую условно можно разделить на смиренных и сомневающихся, которые задают неудобные вопросы.

Фильм был удостоен главного приза Венецианского кинофестиваля — «Золотой лев». Награду режиссер Андрей Звягинцев посвятил 16-летнему Володе Гарину, погибшему за два месяца до премьеры картины, утонув в озере в Ленинградской области.

«Прогулка» (2003)

Двое молодых бездельников (Евгений Цыганов и Павел Баршак) слоняются по летнему Питеру в компании со своей новой пышногрудой знакомой в нелепых полосатых брюках (Ирина Пегова), за которой наперегонки приударяют.

Снятая ручной, трясущейся камерой в псевдодокументальной манере, 80-минутная «Прогулка» Учителя — это одновременно и «Я шагаю по Москве» нулевых, и российская версия «Перед рассветом» Ричарда Линклейтера. Смелый эксперимент Учителя, ставший большим зрительским хитом, отсылает и к французской новой волне, и к бессюжетному разговорному кино, и к мамблкору. Правда, в финале оттепельная беззаботность нарушается твистом, который обухом по голове возвращает и героев, и зрителя в реальность.

По словам сценаристки «Прогулки» Дуни Смирновой, идея фильма пришла ей в голову, когда она где-то за границей шла по улице и смотрела вокруг. «Внезапно я представила картину: девушка и два молодых человека просто идут по Петербургу. И за время этой прогулки проживают целую жизнь: любовь, дружбу, вражду, предательство. Все — за полтора часа», — рассказывала она в интервью «Российской газете» в год выхода фильма. — А вот чего я не представляла, так это того, как технически сложно будет снимать фильм, в котором герои так вот просто идут по городу».

«Мы снимали все это одной маленькой камерой, на ходу, среди идущих по своим делам людей, — объясняет сложность воплощения задумки в жизнь Алексей Учитель. — Нет, конечно, можно было бы перекрыть Невский… Представляете себе такую картину? Я не про затраты, просто не было бы атмосферы такой легкости и искренности. Я вспоминаю, к примеру, как во время сцены обморока главной героини на площадке Исаакиевского собора люди бросались к Ирине (Пеговой, исполнительнице главной женской роли в «Прогулке», — Прим. ред.) и предлагали ей помощь».

Благодаря давней договоренности Петра Фоменко и Алексея Учителя, в фильме задействован почти весь тогдашний актерский состав театра «Мастерская Петра Фоменко». Главные роли достались новобранцам «Мастерской» — Евгению Цыганову, Ирине Пеговой и Павлу Баршаку, — которые тогда только-только пришли в коллектив, а «старики» театра появились в многочисленных камео. Для Цыганова работа в «Прогулке» стала первой большой ролью и отличным стартом головокружительной карьеры.

«Ночной дозор» (2004)

Первый российский экшн-блокбастер, побивший все национальные кассовые рекорды того времени и открывший новую эру в отечественном зрительском кино. На волне успеха уже в следующем году был выпущен сиквел — «Дневной дозор».

В основе фильма — одноименный роман Сергея Лукьяненко в жанре городского фэнтези. Действие разворачивается в альтернативной Москве 1990-х, в которой, помимо привычного мира людей, существует мир Иных — мир магов, волшебников, оборотней, вампиров, ведьм и прочих, произошедших от людей, но не относящих себя к ним существ. Иные делятся на Светлых и Темных, но больше не вступают в активное противоборство, а находятся в динамическом равновесии. Для соблюдения баланса Света и Тьмы любое светлое магическое воздействие должно уравновешиваться темным. За соблюдением этого порядка следят специально созданные организации Иных — Дозоры. Интересы Светлых представляет Ночной Дозор, интересы Темных — Дневной Дозор.

Главный герой — сотрудник Ночного Дозора, светлый Иной Антон Городецкий (Константин Хабенский), вынужден отвлечься от привычной рутины и перестать глушить водку в компании с вампирами-соседями, чтобы спасти мальчика Егора, потенциального Иного, за которым по непонятным причинам охотится вампир Андрей (камео фронтмена группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко), решивший нарушить Мирный Договор.

«Сейчас лента превратилась в удивительный документ времени. Она вышла в 2004-м, но на самом деле рассказывала не про нулевые, а про 1990-е. Увы, фильм уже никак не связан с тем, куда нас привела жизнь. Инквизиторы, к сожалению, не приходят вовремя, чтобы восстановить баланс, — анализирует наследие “Ночного дозора” двадцать лет спустя после его выхода режиссер Тимур Бекмамбетов. — Это кино про борьбу свободы с порядком, а не коммунизма с капитализмом. Что важнее — развитие и свобода или порядок и сохранение старого мира? Одни боятся изменений и дорожат тем миром, в котором живут. Другие хотят перемен. Тут нет понятий хорошего и плохого, добра и зла. Это история про баланс между порядком и свободой, и в 1990-е все эту границу искали. На каждое проявление свободолюбия тут же требовалась лицензия на порядок. И наоборот. Когда одна сила монополизирует мир, то случается катастрофа. Важен постоянный диалог между силами света и тьмы, находящимися в конфликте. Однако главная хитрость этой мифологии в том, что свет и тьма — это не добро и зло. Понять можно и тех, и других».

По воспоминаниям режиссера, бюджет у «Ночного дозора» был маленький, и решения он принимал самостоятельно, потому что не было возможности все согласовывать: «Тогда не было никакой киноиндустрии. Деньги были не в кино, а на ТВ и в рекламе. Мы снимали на 16-миллиметровую пленку, потому что 35 мм тогда была очень дорогой. <…> Свободы было много. Сценарий я мог переделывать сколько угодно раз».

«Изображая жертву» (2006)

Неожиданно для всех авторский, абсурдистский фильм Кирилла Серебренникова попал в какой-то коллективный нерв и был стремительно разобран на цитаты широким отечественным зрителем, изголодавшимся по умному, но не заумному взрослому кино. Ставшие крылатыми фразы «Русское кино в жопе» и «В футбол, б…., играть надо», пламенный монолог капитана милиции в блестящем исполнении Виталия Хаева о всеобщем равнодушии нового поколения и уморительный выход Лии Ахеджаковой в кимоно посреди караоке-бара с суши — все это уже давно классика нулевых, крепко засевшая в подсознании.

Безусловно, секрет успеха фильма в значительной степени кроется в его первооснове — одноименной пьесе братьев Пресняковых, которых в то время иначе, как «самыми востребованными в мире русскими драматургами после Чехова», не именовали. Но именно Кирилл Серебренников превратил высказывание о гражданской взволнованности в постмодернистскую комедию с таким плотным черным юмором, что некоторые ошибочно приняли ее за чернуху.

В центре повествования — яркий представитель отечественного потерянного поколения X, тридцатилетний циничный инфантил Валентин (Юрий Чурсин), подрабатывающий на милицейских следственных экспериментах, изображая перед видеокамерой жертв преступлений. Несмотря на узнаваемость исторического фона (обшарпанные постсоветские интерьеры, пошлые пафосные рестораны в красном бархате), фильм, кажется, и сегодня не перестает быть актуальным. Есть ощущение, что наше общество не так ретиво эволюционирует, как хотелось бы думать, и Валя легко бы сошел за своего среди миллениалов, зумеров и, вообще, среди любого другого поколения, представители которого поняли — «чтоб от них ********** (отстали), — нужно притвориться».

«Питер FM» (2006)

И снова — солнечный Питер, болтливая молодежь и Евгений Цыганов, который за время, прошедшее с «Прогулки», превратился в многообещающую звезду отечественного кинематографа. Только, в отличие от фильма Алексея Учителя, здесь не будет неприятного для зрителя сюжетного поворота, и никакой злодей с лицом Евгения Гришковца не появится. И вообще, в дебюте Оксаны Бычковой не будет ничего неприятного для зрителя, а все злодеи будут комичными. Потому что «Питер FM» — это милейший представитель жанра feel-good-movie. Кино хорошего настроения, да еще сделанного с неподдельной наивностью, — до сих пор редкая для наших широт птица.

«Питер FM» — это «Июльский дождь» поколения миллениалов, в центре которого — процесс зарождения класса творческой интеллигенции в новой России. Максим (Евгений Цыганов) — молодой архитектор, который подрабатывает дворником и живет в модной — пусть и видавшей лучшие времена — студии с видом на питерские крыши. Маша (Екатерина Федулова) работает на питерской радиостанции с русской музыкой, куда пока не добралась железная рука проплаченной программной сетки, поэтому героиня смело ставит в эфир свои любимые инди-группы. Оба героя стоят на пороге новых свершений. Максим, переживший недавно болезненный разрыв с девушкой, выиграл международный конкурс архитекторов, и теперь его зовут на работу в Германию. Маша собирается выйти замуж за исключительно положительного и надежного Ипполита — ой, простите — Костю (Алексей Барабаш). Оба не уверены, что делают правильный выбор, и тут судьба подкидывает им шанс свернуть с намеченного пути. Маша теряет свою «Нокию», а Максим ее находит, после чего медленно, но верно начинает развиваться телефонный роман. Проблема только в том, что наши герои никак не могут встретиться — на их пути встают яркие эпизодические персонажи в исполнении представителей питерской богемы и звезд отечественного кино — Владимир Машков в рваном тапке, Андрей Краско в семейных труселях и Александр Баширов в розовом галстуке.

В кадре — залитые солнцем и июльским дождем питерские достопримечательности, за кадром — инди-музыка на русском из разных десятилетий: «Аквариум», Pep-See, «Мумий Тролль», «Маркшейдер Кунст» и «Ундервуд».

«Русалка» (2007)

Что, если бы персонаж Евгения Цыганова сделал другой жизненный выбор в «Питер FM»? Ответ на этот вопрос легко находится в картине Анны Меликян «Русалка» — эдакой русской версии вечнозеленой «Амели», вышедшей всего год спустя после кинохита Оксаны Бычковой.

Цыганов играет утомленного богемной жизнью циничного московского рекламщика Сашу, который неплохо зарабатывает, продавая участки на Луне. Жизнь сводит его со странной девушкой-подростком Алисой (Мария Шалаева), которая после детской психотравмы не разговаривает. Ну как сводит: пьяный вдрызг Саша пытается покончить с собой, прыгнув с моста, а Алиса его спасает. Героиня перебралась в столицу со своей любвеобильной мамой откуда-то с морского побережья и поэтому отлично плавает. Она бросается за Сашей в воду, а после успешного спасения влюбляется в него и снова начинает разговаривать. Проблема только в том, что, проснувшись с утра и врубив Limp Bizkit, Саша, оказавшийся бесцеремонным грубияном и махровым алкоголиком, ничего не помнит.

Спустя почти двадцать лет после релиза «Русалка» так и остается единственным российским фильмом, получившим приз за режиссуру на главном мировом фестивале независимого кино — «Сандэнс».

«Стиляги» (2008)

После двух больших драм — «Любовник» (2002) и «Мой сводный брат Франкенштейн» (2004) — Валерий Тодоровский решил обратиться к легкому жанру мюзикла, на территорию которого не ступала нога нового российского кино. Выбрав в качестве своих героев стиляг из советских 1950-х, режиссер и представить не мог, какой это вызовет ажиотаж.

Коммунисты предсказуемо назвали картину «антисоветской поделкой», заявив, что не было в то время реалий вроде «чемодана в прихожей», который собрал герой Леонида Ярмольника на случай внезапного ареста. А современник первых стиляг, писатель Александр Кабаков, заявил, что называть фильм о представителях первой советской субкультуры «Стиляги» совершенно неуместно, потому что это слово, придуманное фельетонистом журнала «Крокодил», использовалось как ругательное. «Чуваки и чувихи — так их называли в пятидесятых годах, а не стиляги — подвергались чудовищному преследованию государства. Над ними измывались и, прямо скажем, с точки зрения режима издевались вполне заслуженно. Они действительно были врагами советской власти — сознательными и упорными, это первые и совершенно органические диссиденты. Они абсолютно не принимали ничего советского! Сделать из этого веселенькую историю — этого следовало ожидать. Потому что это — в рамках идеализации советского прошлого, которая началась со “Старых песен о главном”».

Есть подозрение, что создатели фильма явно не рассчитывали на такой резонанс в молодом российском обществе, но, кажется, именно он привел многих зрителей в кинотеатры. В результате «Стиляги» стали одним из самых кассовых отечественных фильмов года. Позже картина попала в американский прокат, где шла под названием «Хипстеры» (Hipsters). Американские критики сравнили «Стиляг» с «Мулен Руж» База Лурмана, наработками которого Тодоровский явно пользовался, и даже рассуждали об англоязычном ремейке с Джонни Деппом в главной роли.

В центре сюжета «Стиляг» — простой советский парень Мэлс Бирюков (Антон Шагин), работяга и примерный комсомолец. Приняв участие в одной из комсомольских облав на стиляг, герой влюбляется в своего «идейного врага» — девушку-стилягу Полину по кличке Польза (Оксана Акиньшина). После этого парень оперативно преображается в стилягу и отправляется в места их тусовок завоевать строптивое сердце Пользы. Моментально попав под чары образа жизни стиляг, он не вполне осознает всю его опасность «в стране, где даже нельзя громко чихнуть, чтоб не попасть под уголовный кодекс».

В музыкальных номерах «Стиляг» были использованы джазовые и рок-н-ролльные кавер-версии песен позднесоветских рок-групп. В «Стилягах» мирно уживаются песни Гарика Сукачева и Андрея Макаревича, а хиты «Кино», «Браво» и «Наутилуса Помпилиуса» приобретают новые оттенки смысла. В результате получается яркий ретро-мюзикл, интеллигентная версия упомянутых выше «Старых песен о главном».

Автор: Роман Дранников

Перейти в спецпроект «Нулевые»