До 31 августа в галерее K35 проходит коллективная выставка «Русский хоррор: ритуал противоречий» — художественное исследование темной стороны национального воображения, где сталкиваются миф, страх, ирония и ритуал. «Сноб» поговорил с куратором проекта Сергеем Дороховым о том, чем «русский хоррор» отличается от западного, почему ритуал оказался в центре экспозиции и каким может быть визуальный язык страха.

Почему именно «ритуал» стал центральной темой выставки? Как это связано со страхом?

Ритуал во всех культурах — это, как правило, обряд или действие, подчеркивающее культурные особенности и традиции. Иногда они красивы, иногда — непонятны и странны, но в любом случае отражают ментальные коды народа. Наш культурный код тоже наполнен большим количеством ритуалов.

В экспозиции представлены художники, чей средний возраст — тридцать три–тридцать пять лет. Для них понятие «ритуал» чаще связано не с праздничным или красивым обрядом, а с похоронной службой. Как и все общество, они за этот временной отрезок пережили серьезные мировоззренческие изменения — как во внешнем, так и во внутреннем мире.

Чем «русский хоррор» отличается от западного? Есть ли какие-то конкретные примеры?

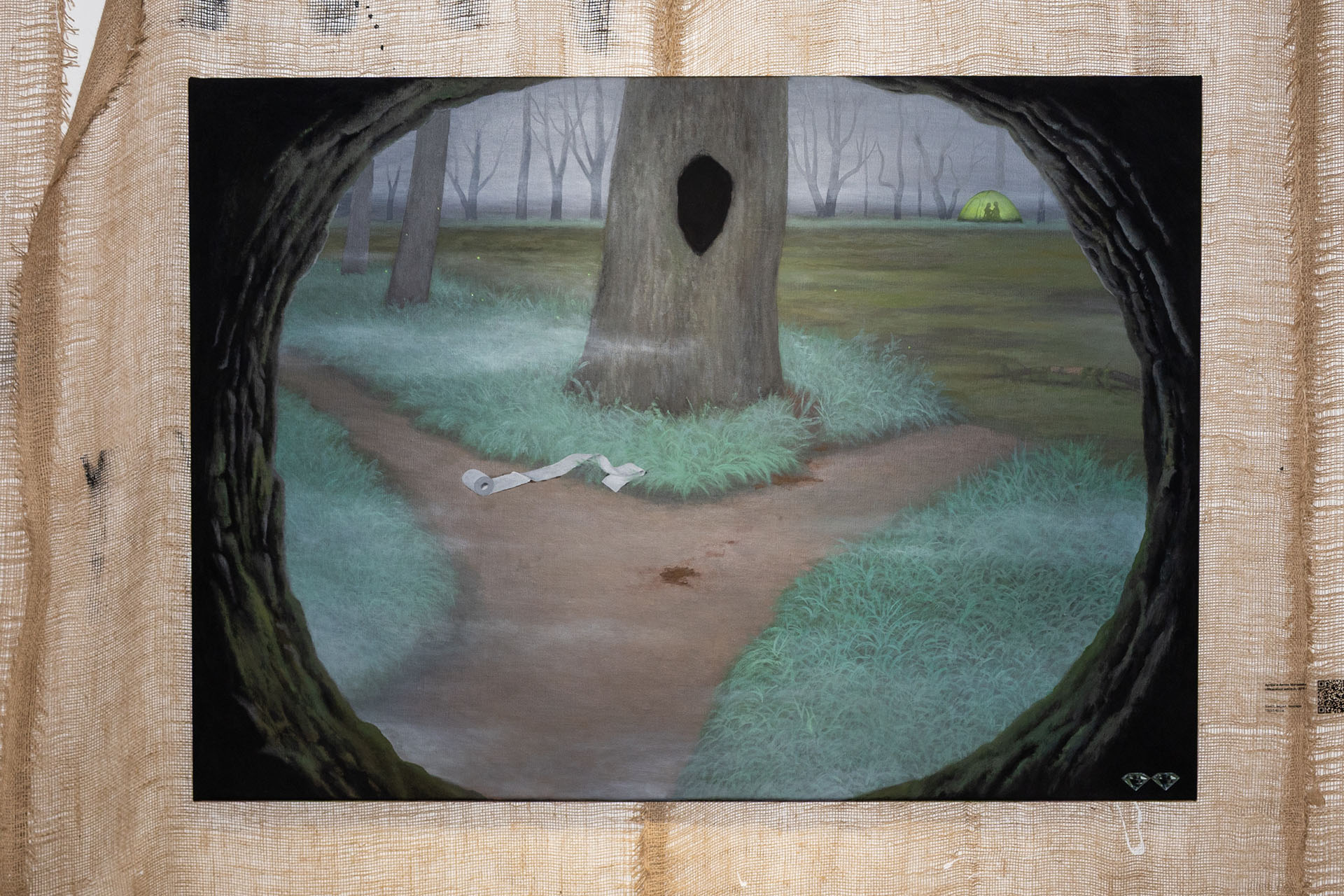

Наш хоррор, безусловно, богаче на подвиды. Западный в большей степени опирается на чудовищ, привидений, монстров — в основе у него вымышленная страшилка. Русский хоррор строится на страхах реального мира: это постсоветская мрачная урбанистика, детские впечатления 90‑х, ассоциативные страхи, связанные с конкретными местами памяти, понятие бытового хоррора. Конечно, в фольклоре есть и свои вымышленные монстры. При этом наш хоррор часто насыщен иронией и метафоричностью, что придает ему особый оттенок.

Как вы отбирали художников? Вы искали определенный стиль, тему или атмосферу?

Для меня было важно показать многогранность чувств и образов мышления художников через одну тему. Многие авторы в своем творчестве сохраняют паттерны детства, кто-то осознанно исследует бесконечность природы мироздания, где новая жизнь соседствует со смертью, а кто-то иронизирует над самим понятием страха.Моя задача была показать разные прочтения темы, создав атмосферу размышления. Все участники работают с разными смысловыми контекстами, а в этом проекте сложились в единое целое, как симфонический оркестр. Моя роль — собрать его и добиться того, чтобы он зазвучал.

Можно ли сказать, что у страха есть свой визуальный язык?

Безусловно. Этот язык проявляется в разных медиумах изобразительного искусства. Более того, если взглянуть на историю искусств, в каждом периоде находился свой визуальный язык, созвучный духу времени.

Какая работа в экспозиции для вас самая тревожная?

Каждую кураторскую экскурсию я завершаю у работы Александра Лемиша. Это словно последний зависший кадр стрим‑трансляции или видеосъемки, которую что-то внезапно прервало. Визуальный язык этой работы удивительно точно передает дух современного искусства эпохи постинтернета.

Какие визуальные коды хоррора казались вам слишком прямолинейными для этой выставки?

В проекте понадобились и прямолинейные коды, и более сложные, многослойные. Ведь страх может быть как очевидным, так и скрытым. Каждый художник привнес в экспозицию частицу своего личного видения хоррора.

Беседовала Анастасия Хохрякова