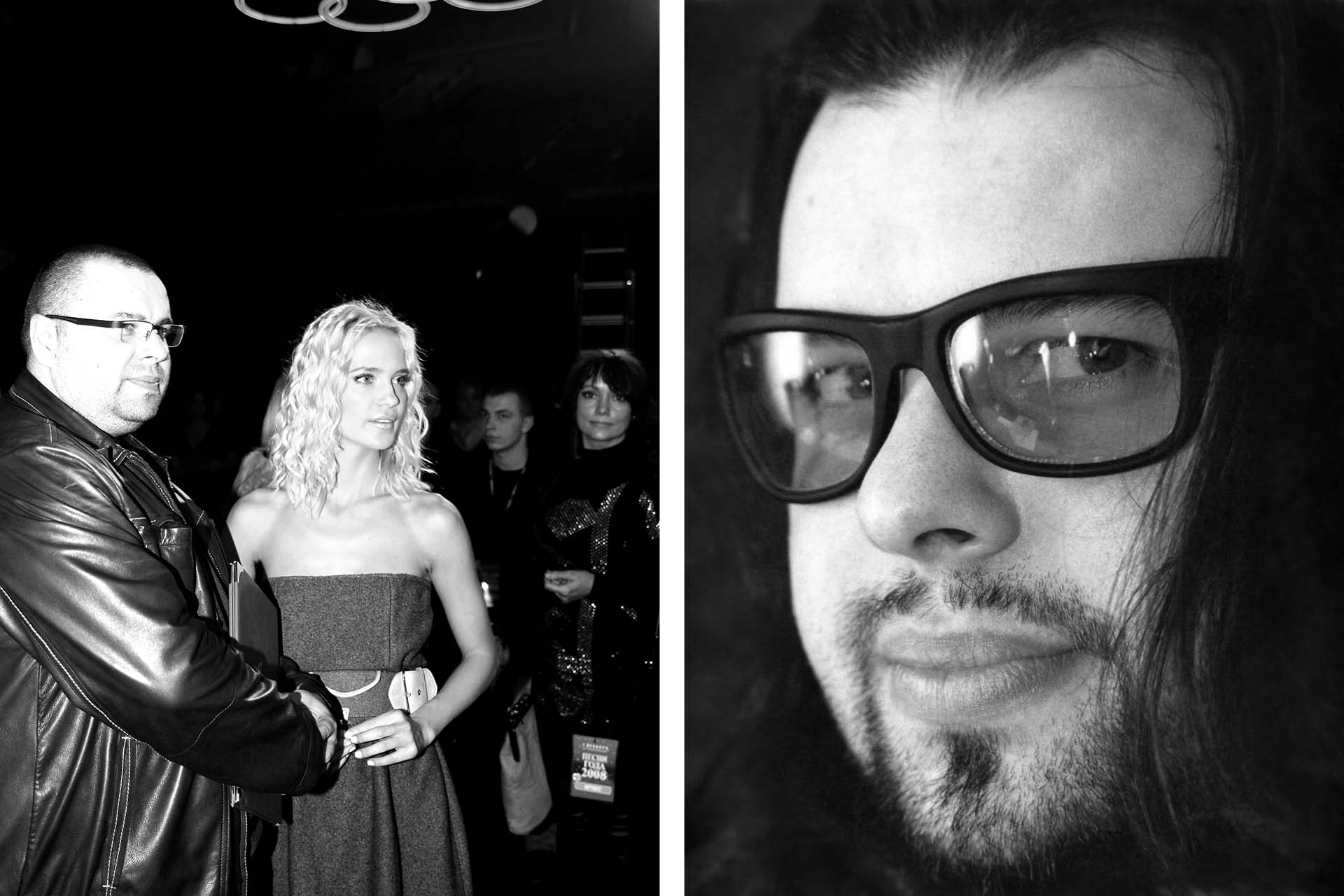

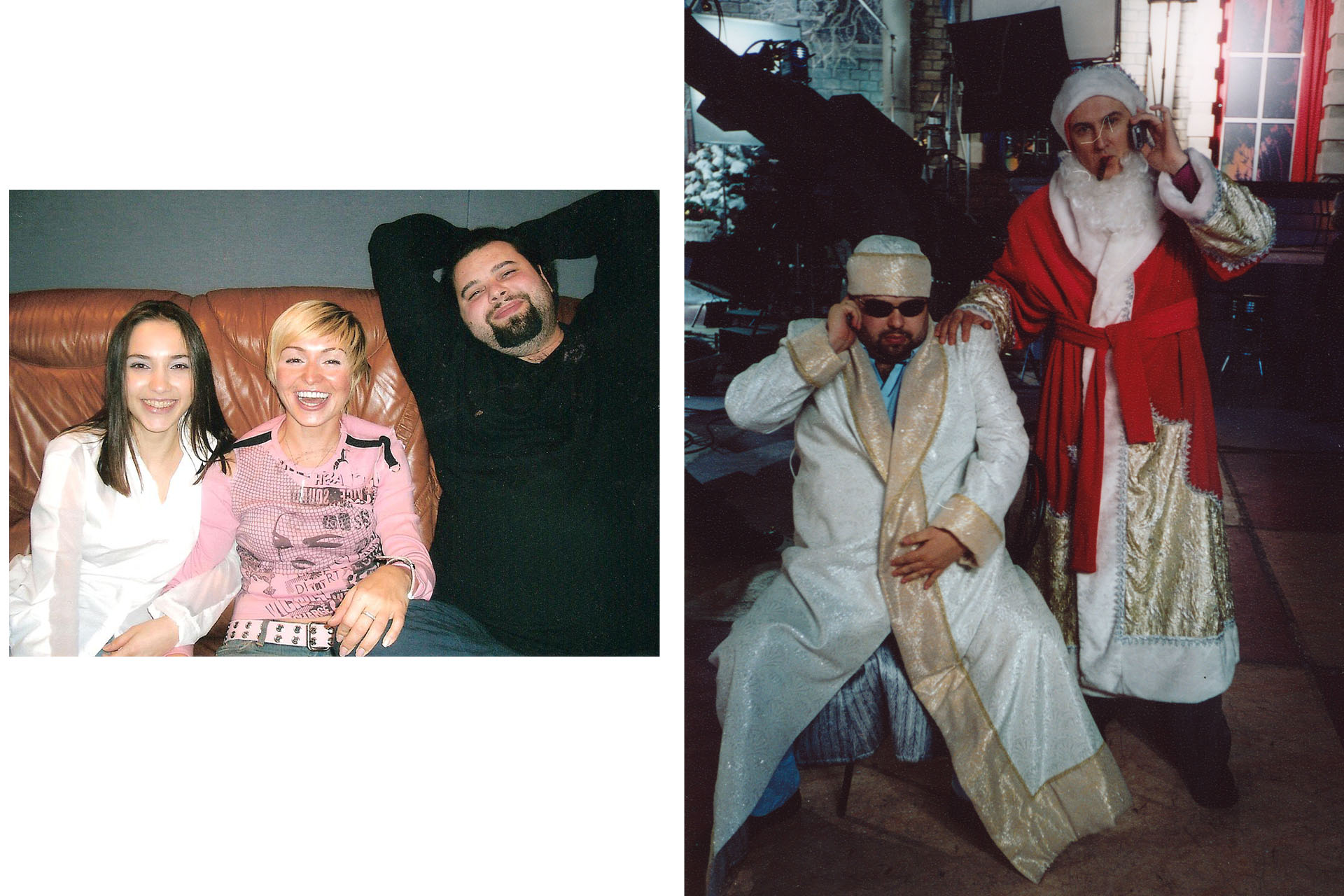

Для спецпроекта «Нулевые» автор «Сноба» Егор Спесивцев поговорил с продюсером Максимом Фадеевым — о его нулевых, работе за границей, Инстасамке, проектах Глюк’oZa и SEREBRO.

Давайте представим, что мы с вами встречаемся не сегодня, а 25 лет назад — скажем, летом 2000 года. Где вы в этот момент и чем занимаетесь?

В этот момент я работал в Германии, в разных местах. Я уехал в 1997 году: у меня отец имеет немецкие корни, мы поехали туда вместе, но как-то не прижились. Ну, я не прижился: не моя это история. Но, пока там жил, я писал киномузыку для разных короткометражных фильмов. Они были очень необычные, авангардные такие. А потом мы уехали поближе к славянам, в Прагу. Но и там нам показалось, что это все чужое.

Вы правда в Россию вернулись из-за песни Розенбаума?

Да, это был чистый порыв. Я тогда жил в Праге, но работал во Франции как приглашенный продюсер. Мы однажды ехали по Парижу, и на перекрестке рядом с нами остановилась машина, из которой доносилась песня Розенбаума «Поднимем чашу за детей наших». Я ее услышал, повернулся к жене и сказал: «Поехали домой». Она ответила: «Поехали». И все, мы вернулись в Россию.

Прекрасная сцена. Как будто из «Брата-2».

(Смеется.) Да-да-да. Но это правда, так и было.

Группой Total вы еще в Германии занимались?

Да, я тогда только ушел от Линды, переехал в Германию и стал делать более тяжелую музыку, в духе Guano Apes. Я тогда был увлечен трип-хопом: Portishead, Massive Attack. Слушал Prodigy, слушал Бьорк — это все появилось как раз в то время. Питера Гэбриела, конечно. Тогда вообще в плане музыки было очень «урожайное» время. С нынешним не сравнить. И такой музыкальный взлет был сразу во всех странах.

Из российских артистов того времени — кто «взлетел»?

Ну, Линда появилась. В хип-хопе тогда были очень классные ребята из Уфы, Via Chappa — вот они были настоящие индейцы, действительно жили среди бандитов и знали, о чем читали. Потом уже стали возникать все эти гламурные рэперы в кепках, обвешанные цепями, которые какие-то смешные вещи говорили: «мы из гетто», «мы — гангста», но это были просто клоуны. А начиналось все по-настоящему.

Примерно в это же время вы, кажется, работали над проектом «ДНК».

Да, был такой проект. К сожалению, так и не вышел. Я еще тогда занимался проектом OIL PLANT, который мы все-таки выпустили, но спустя чуть ли не 20 лет. У нас просто в Германии был конфликт с проектом Enigma: Михаэль Крету (композитор, продюсер Enigma. — Прим. ред.) позвонил Warner/Chappell и сказал, что если они выпустят OIL PLANT (у меня тогда был с ними заключен контракт), Enigma с лейбла уйдет. Понятно, какое решение они приняли: кто такие Enigma в то время — и кто я такой? Поэтому нам пришлось проект заморозить, мы смогли его выпустить только в 2016 году.«ДНК» тоже был заморожен, только он даже не был спет, хотя это готовый альбом. Я так жалею, что он не вышел. Он до сих пор у меня лежит: там все готово, только голоса нет. Мы не смогли тогда найти солиста. Потом я собирался сам петь, но вокальная задача оказалась серьезнее, чем я могу. А так проект очень классный, правда.

Поверим на слово. Когда вы вернулись в Россию, насколько музыкальная индустрия здесь отличалась от западной?

Я больше всего знал про шоу-бизнес в Германии и во Франции, и они отличались простотой коммуникации. То есть можно было спокойно встретить какого-нибудь Элтона Джона, кушать с ним в одной столовой и разговаривать про музыку. Когда я приехал сюда, я столкнулся с невероятным пафосом, который из наших артистов просто вываливался. Это, кстати, не изменилось и сегодня, но это другой разговор.

И этот пафос был абсолютно необоснованным, на пустом месте. Еще здесь были какие-то мафиозные иерархии: тот с тем, этот с этим, «туда бабки надо» — в Германии ничего такого не было. Там, если ты сделал хорошую музыку, с тобой будут разговаривать. Конкуренция могла быть между лейблами, какой-то проект могли запускать в пику другому проекту, чтобы его «задавить», но это было честно, потому что там были выплаты, гонорары. Лейбл покупал проект — и от тебя уже никак не зависело, выпустят они его, не выпустят. Они могли хоть выкинуть твой альбом.

В России все работало совершенно по-другому.

Как?

Исключительно за деньги. Если у тебя есть деньги, пожалуйста: пойте, танцуйте. Радио? Конечно. Телевидение? Не вопрос, любая программа. Но только за деньги. Единственным честным каналом тогда был MTV. По крайней мере, с нас там никаких денег никогда не брали. Но так было, только пока управлял Боря Зосимов. Как только Боря ушел, там тоже стали брать деньги за каждый шаг. «Муз-ТВ» с каждым днем становилось все дороже: сначала за один показ просили 15 долларов, потом 25 долларов, потом 50 долларов (какое-то время эта цена сохранялась). Потом резко стало 100, потом 150 — и так дошло до 500 долларов за один эфир. То есть, если тебя показывают четыре раза в день, ты тратишь 2000 долларов в день. А не тратить не можешь: чтобы песня стала популярной, ее нужно было «раскрутить».

Я сейчас говорил об одном канале, но их, конечно, было намного больше, — и ты везде должен был раздать деньги, всех попросить, со всеми «подружить». Слава Богу, этим занимались менеджеры. У меня прямых контактов с программными директорами почти не было, Бог миловал. От тех, что были, счастья я не получил. Мне, например, однажды на радио посоветовали «увлажнить» рабочий барабан.

Интересное предложение.

Мне тоже так показалось. «У тебя здесь суховат что-то рабочий барабан. Может, увлажнить его?» Шоу-бизнес на постсоветском пространстве — это дело такое. Все решают либо хозяева кнопки, либо те, кто с ними договорился за деньги. Это всегда одна и та же история: пришла какая-нибудь тетенька, сказала: «Ой, я хочу петь!» — «Не вопрос, сейчас сделаем. Алло, Сережа? Есть у нас тут девочка…» — ну и так далее. И все равно, умеешь ли ты петь (или хоть что-нибудь делать). А по итогу все равно же видно, что персонаж «сделанный»: когда у тебя среди волков стоит овца. Или наоборот. В любом случае понятно, что это человек не отсюда — другая порода.

На бумаге Линда — это ведь тоже «Алло, есть тут одна девочка». Но ведь сработало, и до сих пор хорошо звучит.

Для того времени Линда, действительно, звучала очень круто. Сейчас это уже достаточно простенько. Но тогда, да, это было событие, и очень заметное. Западные коллеги интересовались этим проектом. Даже был прецедент, когда Мадонна после нашего клипа на «Ворону» повторила всю стилистику во FROZEN, вплоть до конкретных кадров. Про нас писали в The New York Times, то есть вот настолько большое внимание.

Еще важный момент: людям тогда хотелось потреблять новое. Публика различала плагиат, заимствовать было стремно. И все равно, конечно, все заимствовали, но старались привнести что-то свое. Аудитория заставляла тебя думать: люди отказывались потреблять чушь, поэтому и качество было другое. И это все еще было время больших песен. Я нормально отношусь к Инстасамке, она хорошая девчонка, но «За деньги да» — это все-таки не «Кукушка» и не «Я хочу быть с тобой». А сегодня люди слушают песню с текстом: «Ягода-малинка, о-о-о».

Вы встречали хотя бы одного человека, который и правда это слушает?

Такую музыку? Конечно. Это все те люди, которые ходят на концерты и кричат во весь голос, когда эта песня начинает звучать. Их огромное количество.

Мне просто приятнее думать, что это неправда.

Здесь я согласен.

Вернемся к вашей музыке. Вы занимаетесь всем этим немецким «тяжеляком», слушаете ню-метал и трип-хоп — как из всего этого появляется Глюк’oZa? Историю про детское пианино, на котором вы наиграли «Шуга», я хорошо знаю, меня скорее интересует то, что этому моменту предшествовало.

Все очень просто. Было такое «Наше радио». И был там руководителем некий Миша Козырев*. Сегодня он вечно обгашенный берет какие-то интервью, у которых 7 просмотров и 1 лайк, а тогда руководил радиостанцией. Звонит мне Миша и говорит: «Брат, нам бы рока настоящего!» Я спрашиваю: «Прямо тяжеляка?» Он отвечает: «Да. Вот именно этого сейчас не хватает». Я пропадаю на год, делаю Total, посылаю ему и получаю такой ответ: «Ну, блин. Как-то это тяжеловато». А у него там Найк Борзов, условно. Нормальные ребята, но это просто барды с электрогитарами.

А я на Total потратил год своей жизни. Я, честно, психанул и сказал себе: «Надо попроще? Сейчас будет попроще». Я жил тогда в Праге и поехал в магазин Tesla, большой такой. В отделе детских игрушек за 70, кажется, долларов купил маленький синтезатор. Ты там включаешь бит, басок какой-то, все очень игрушечное. И я записываю лютый примитивизм. Вот до безобразия, в пику хорошему звучанию. Отправляю Козыреву. Спрашиваю: «Ну как?» Там было столько счастья…

Деймон Албарн очень похожим образом написал Clint Eastwood — это буквально первый же пресет с синтезатора. Вы помните, как впервые послушали Gorillaz?

Конечно. Я был в шоке. На меня это произвело огромное впечатление.

Что было сложнее всего в работе над Глюк’oZoй?

Сложность была в том, что артиста не должно было быть в принципе: я планировал, что это будет просто такая кукла, персонаж, в которого можно нарядить актера. Так сделать не получилось, потому что в то время зарабатывать можно было только на концертах. Естественно, все сделали себе эти кукольные головы и поехали под нашу фонограмму гастролировать по всей стране. Поэтому мне на «Фабрике звезд» пришлось открыть Наташу, показать ее лицо.

Вы с Наташей познакомились на съемках «Триумфа» (Фадеев работал над саундтреком для этого фильма. — Прим. ред.)?

Да, она там снималась, и я ее сразу приметил. Она была очень искренняя девочка, такая компанейская, уличная, настоящая «пацанка». Там еще была одна очень смешная ситуация, показательная: они же все маленькие были, лет по 14, но как-то вечером напились портвейна (это ужас, конечно) и с балкона наблевали прямо на голову режиссеру, он потом за ними гонялся. Вот в этой компании одной из самых громких была Наташа. Я обратил на нее внимание. И мне показалось, что она может быть интересной артисткой.

Пока Глюк’оZа еще не развиртуализировалась, проект главным образом существовал благодаря клипам. Я уверен, что производить их было непросто.

Очень непросто. Мы создали целую компанию, и это была одна из самых крупных компаний в стране, которая занималась производством этих клипов. Это был такой видеоотдел, которым я руководил. Все то, что вы можете увидеть в клипах, — это мои собственные идеи касаемо Глюк’оZы. То есть больше никто не предлагал ничего. Даже образы всех персонажей придумал лично я. А над клипами уже работали художники из Воронежа, очень талантливые ребята — Антон Гречко, Леонид Блюммер, супервайзер Андрей Евдокимов и так далее. Я по именам сейчас всех не вспомню, но у нас сидело 30 человек, которые 5 лет занимались только этим.

Сколько времени занимало создать один клип?

Занимало где-то три месяца. По деньгам — зарплата всех сотрудников. У нас каждый получал не менее 1000 долларов, умножаем это на 30 человек и на 3 месяца — получается, около 100 тысяч долларов выходила себестоимость одного клипа. При этом клипы нам не приносили ничего, это была чисто имиджевая трата.

И в какой-то момент клипы закончились.

Потому что Наташу перестали воспринимать. Образ больше не работал. У нас Глюк’oZa — это уличная девчонка, грубо говоря, в простых сережках, а не в золотых. А Наташа стала вести гламурный образ жизни, вышла замуж за очень богатого чиновника. Обычным людям это неинтересно, поэтому аудитория ушла к другим певцам. А Наташа присоединилась к гламурному эшелону теток в Chanel с сумками Birkin.

Мне казалось, что Глюк’oZa, наоборот, стала слишком народной: все эти песни в духе «Жениха хотела, вот и залетела» или «Танцуй, Россия, и плачь, Европа» — это как-то бесконечно далеко от того, чем этот проект изначально хотел быть.

Потому что не было выбора, приходилось следовать времени. Внутри страны тогда уже начались эти, скажем так, модные веяния, появились всякие Сердючки — отсюда и подобные коллаборации. Хотя песня «Танцуй Россия, и плачь Европа», по-моему, офигительная. Она незаслуженно прошла мимо многих, ее жизнь должна была быть гораздо больше.

Почему?

Это было очень точное эмоциональное высказывание.

И вот оно как раз было понятно обычным людям. Точно так же, как был, например, клип «Швайне»: у меня с Германией давняя история, мой отец вырос в детском доме, его родителей убили нацисты, и для меня эта тема всегда была очень важной. Я к этой памяти отношусь очень бережно. И мне вообще неважно, что о моей музыке скажут все эти пафосные «важники». Если песня нравится простым людям, я счастлив.

Но вы согласны, что с образом Глюк’oZы «Танцуй, Россия» не бьется?

Не бьется, конечно. Но все же изменилось. Обратите внимание на последовательность: такие песни стали появляться, когда Наташа вышла замуж. У них появились какие-то свои идеи. И сейчас появляются, это все можно наблюдать.

И о песнях про «жениха» и «попу» сегодня сама Глюк’oZa не вспоминает. Наоборот, на фоне ностальгического интереса к 2000-м уже простроена обратно эта преемственность по отношению к «виртуальной» девочке из клипов.

Конечно. «Я теперь новая, другая. Смотрите, какая». Поэтому это все и выглядит смешно и неправдоподобно. Это непоследовательно. Слишком резкий переход от огоньков на втором канале до любви к FKA TWIGS и VIPERR.

После Линды и Глюк’oZы вы почувствовали, что вы очень востребованный продюсер? Стереотип о «сытых нулевых» для вас воплотился или нет?

Я что тогда сидел в студии, что сегодня сижу. Хотя мог бы не сидеть: у меня были большие проблемы со слухом, я до сих пор рискую получить новую травму каждый раз. Но я просто ставлю громкость пониже и работаю дальше. То есть я не стал после этого каким-то «продюсером», который «вырос» и больше ничего не делает сам.

Но денег ведь точно стало больше.

Тогда деньги были шальные. В стране было просто море этих долларов, все распродали, и, конечно, эти деньги пришли и в шоу-бизнес тоже. И очень вредно оказалось, что они стали доставаться артистам. Потому что кто-то стал платить больше, а потом это стало нормой. Потихоньку эта щедрость взрастила целое поколение артистов, которые поверили, что они боги и все могут сделать сами.

Вам когда было комфортнее работать: тогда или сейчас?

Тогда. Даже не в 2000-е, а в 1990-е. Потому что тогда была свобода. В советское время у нас было очень мало информации, очень мало музыки. И вдруг краник открыли — и потекло. Ты не успевал получать информацию. Это невероятное состояние, когда ты молодой человек, тебе 21 год, и вдруг для тебя открылся мир, о существовании которого ты даже знать не знал. Тебе рассказывали, что существует жвачка, но ты ее никогда не видел. И тут тебе предлагают тысячи вкусов. А ты даже выбрать не можешь, потому что мечтал об одной: просто увидеть ее, потрогать.

Я один раз за месяц заработал 110 долларов. А мы с женой тогда очень голодали, и кто-то нам сказал, что, если есть глюкозу, мы сможем протянуть подольше…

Никогда еще «есть глюкозу» не звучало так двусмысленно.

(Смеется.) Обычно бывает наоборот: артисты едят меня.

И вот я, значит, купил на все деньги две коробки «Баунти». Просто большое количество шоколадок. Их очень удобно было делить на две дольки, и мы, когда не было денег, ели по одной дольке утром и по одной вечером. И нам казалось, что это отлично: «Ты хочешь есть? Нет? Я тоже вообще не хочу». На самом деле, конечно, мы хотели есть. И вот это было такое время: очень сложное, но свободное в том смысле, что ты мог себе позволить любое музыкальное изложение.

А в 2000-х — нет?

В 2000-х изменилась индустрия. Появилось представление о продюсере. В советское время не было никаких продюсеров, были поэты-песенники (ужасное, кстати, слово «песенник»). И огромный вклад в развитие индустрии внес Первый канал — Костя Эрнст и Лариса Синельщикова. Это был тандем двух очень талантливых людей — гениального телевизионного продюсера и такого же гениального менеджера.

Они всему миру показали, что в России есть талантливые музыканты. И там не было никаких коррупционных схем: все знают, что у нас с Костей сложные отношения, но денег на Первом у меня не просили никогда. Наоборот, они старались сделать так, чтобы и на других каналах эта практика ушла. И в «Фабрику» меня звали, потому что хотели получить продукт. Они давали площадку, а я помогал музыкантам развиваться. У этого процесса были начало и конец. Сейчас я такого нигде не наблюдаю.

В 2006 году случилось SEREBRO. Как это было?

Очень необычно, на самом деле. У меня на «Фабрике» была девочка, которую я привел, Лена Темникова. Маленькая такая девочка, постоянно улыбалась — по поводу и без. Мне она казалась беззлобной и какой-то очень правильной. Тем более что она, как и я, была из Кургана (но почему-то стеснялась этого и говорила, что из Омска). И вот я ей после «Фабрики» говорю: «Лена, мы делаем проект». И Лена пропадает. Когда мы уже должны снимать клип, оказывается, что она вышла замуж и уехала. Я проект сразу же закрыл. А снимали мы клип на песню «Тикает»: это должна была быть песня Темниковой. В итоге песню отдали «Монокини». При этом клип для «Монокини» мы снимали еще под фонограмму Темниковой, и только потом уже ее перепевали.

После этого Лена пришла ко мне снова и сказала: «Прости, я была дура. Хочу заниматься музыкой. Готова хоть полы в офисе мыть, только не отказывайся от меня». И я ей сказал: «Лена, я тебе не верю, поэтому с тобой одной ничего делать не буду. Проект “Лена Темникова” — нет. Будешь участницей группы». Она согласилась — и так началась группа SEREBRO.

Следующей вы нашли Серябкину?

Да, я увидел ее на подтанцовке у Иракли. Был такой певец: «Лондон-Париж» и вот это все. Она, как и Ленка, была маленького роста, с хорошей осанкой, хорошей фигурой, то есть по фактуре подходила. Я спросил, поет ли она, и оказалось, что да. Принесла мне какие-то свои записи — кстати, довольно приличные. И я подумал, что она будет неплохой «краской» в этом коллективе. У нее еще была очень приятная улыбка. И вообще много таких деталей, которые людей располагают.

Потом мы нашли Марину Лизоркину. Она тоже была интересная девочка, художница — сейчас, по-моему, этим и занимается. Живет, кажется, в Америке. И она тоже была добрая, но еще и какая-то странная, очень закрытая. Ее эта странность украшала. У нас в новом SEREBRO Даша (KEIKO) такая, один в один, только не художница, а поэтесса.

Если сейчас выбирать между тремя дебютными альбомами: Линды, Глюк’оZы и SEREBRO, вы бы что с большим удовольствием переслушали?

Вот прямо сейчас? Я бы Глюк’оZу послушал с удовольствием. Она какая-то сама по себе очень креативная получилась. SEREBRO было более модным, но для меня и более душевным, потому что там было больше меня «непридуманного». SEREBRO — это чистый поток. Вот я прямо сейчас могу сесть за компьютер, взять инструмент, вы мне покажете любой текст, и я его спою. С SEREBRO всегда было только так.

Глюк’oZa — это тоже поток, но с очень серьезным подходом. Это такая картина, которую ты вырисовываешь до деталей, до нюансов. Там нет эмоциональных вкраплений, ты ничем не жонглируешь. Здесь я очень внимателен, потому что важен каждый штрих. В проекте SEREBRO можно пропустить что-то: какой-то удачный визуальный образ, какой-то инструментальный момент — и я не буду это править. В Глюк’оZе — буду. Там все должно быть четко просчитано. Ну, на мой взгляд.

А Линда?

Линда — пример абсолютного потока. Я делал это дома, в наушниках, на одном инструменте. Всю Линду я сделал на 16 треках, на той звуковой базе, которая была предустановлена. Сейчас в компьютере у тебе может быть хоть 3000 треков, а тогда все было ограничено, и это заставляло думать. Когда у тебя скромные аппаратные возможности, ты начинаешь внутри этой «капсулы» придумывать что-то уникальное.

Я всем своим ученикам предлагаю для аранжировки пользоваться тремя-четырьмя звуками, но так, чтобы они все были на своем месте и «качали». И то же самое с клипами. Не нужен огромный бюджет: вот комната, вот камера, закрыл дверь — и снимаешь. Это как с «Крестным отцом»: когда Фрэнсису Форду Копполе дали 150 тысяч долларов на фильм, 120 из них он отдал Марлону Брандо, а на оставшиеся 30 набрал ноунеймов — Аль Пачино, Роберта Де Ниро и дальше по списку суперзвезд. Я это к тому, что ограничения предоставляют серьезную возможность для маневра. Чтобы с деньгами получился «Аватар», нужно сперва научиться вообще без денег.

Беседовал Егор Спесивцев

Перейти в спецпроект «Нулевые»