В Третьяковской галерее завершается выставка Валерия Юрлова. По просьбе «Сноба» искусствовед Лейла Гучмазова не только сходила на выставку, но и посетила мастерскую художника, чтобы пообщаться с главным героем — о теоретике формализма Шкловском и рисовании трупов, о голых женщинах и плохих картинах в ялтинском доме Чехова, об иллюстрациях к книгам, хорошем чае и электрическом рубильнике, с помощью которого можно остановить акционизм.

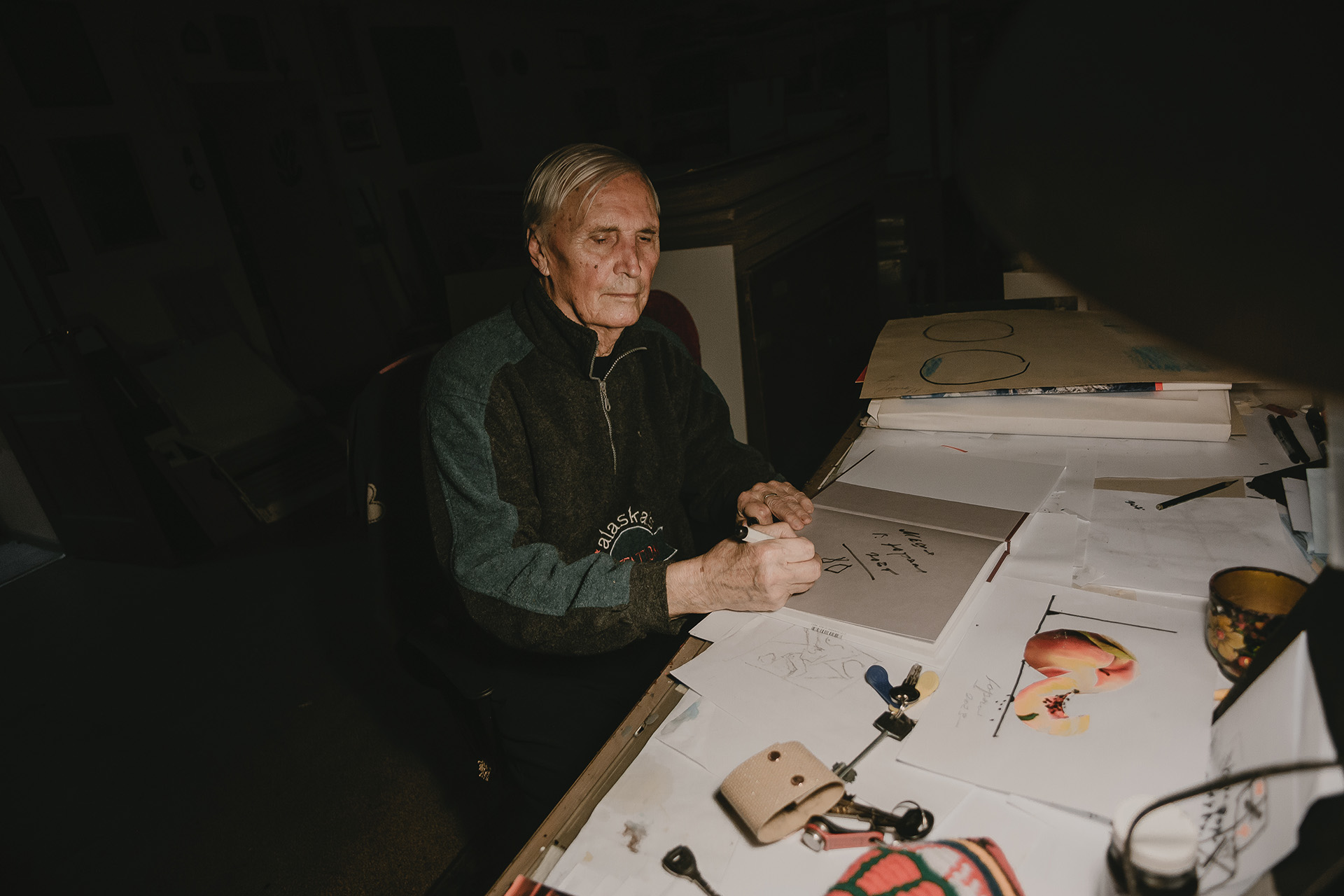

Валерий Юрлов высок, худ, насторожен к новым знакомствам, экономит движения.

Про него хорошо бы написать «острый цепкий взгляд контрастирует с общим обликом», и это правда, но мы же не хотим писать красиво. Скромен, интеллигентски предупредителен и деликатен, хотя порода титанов проступает, как ни прячь. Поражает он сначала самым очевидным: в канун собственного 93-летия устраивать выставку в Третьяковке — это как Ирине Антоновой в 85 вспрыгнуть на мотоцикл, а Марине Семёновой в 92 вертеть в балетном классе туры. Но природа наградила его не только достойной (и достойной восхищения) старостью.

Нынешняя выставка персональная, magnum opus в ней как-то не вычленяется, так что она скорее curriculum vitae с продолжением; Юрлов продолжает каждый день работать и в данный момент ищет новую мастерскую.

В ретроспективе Третьяковки — полторы сотни работ: графика, коллажи, живопись, фотографии, объекты, всё — от ранних до совсем свежих — выстроено в хронологическом порядке. Абстракционизм задиристый в юности и спокойно-философский со временем. И это самый лучший, самый любимый и самый успешный его способ взаимодействовать с миром. Юрлов в этом преуспел, среди выставляемых работ часть принадлежит автору, часть — Третьяковской галерее и частным коллекционерам.

Первый вопрос долго живущий человек предвосхищает:

Как я мог со своими установками не остаться на Западе? У меня мать была членом партии и депутатом, начальником госпиталя во время войны, день и ночь работала. И я прожил с ней в госпитале пять лет, с ранеными вместе, до своих 13-ти. Потом ей дали квартиру вне больницы, и я будто вышел из тюрьмы. Потому что там, в больнице, было плохо. С другой стороны, это помогло, потому что я ходил рисовать трупы, занимался анатомией, мать даже подарила мне череп и фаланги рук, чтобы рисовал, и я считал себя почти Леонардо.

13-летнему мальчику мама подарила череп?

Она знала, что я плохо учусь, не хожу в школу, всё время рисую. И она однажды взяла все мои рисунки и повела меня к известному художнику профессору Черкасскому. Он был ректором Киевской Академии художеств, эвакуированной в Алматы. Я ждал на улице, мама вышла радостная, меня взяли сразу на третий курс. Так я стал рисовать моделей и в 14 лет в первый раз увидел голую женщину. Сидел среди бородатых сокурсников. Потом, когда поступал в полиграфический, на экзаменах я рисовал лучше всех, неловко хвастаться. Теперь спросите, почему хороший рисовальщик занялся абстрактным искусством?

Кстати, хотела спросить: почему хороший рисовальщик занялся абстрактным искусством?

Потому что у меня был преподаватель, Павел Григорьевич Захаров, любимый ученик Митурича, через него связанный с самым настоящим авангардом, с Хлебниковым. Он меня выделил, видел, что я одержимый совершенно парень. Так и сказал: «что ты глупостью занимаешься, ловко рисуешь? Надо думать!» — и я понял, что абстракция мне интереснее натуры.

Благословил и подтолкнул одновременно?

Сломал и познакомил с Митуричем. Страшно сказать: мне было 19 лет, и я пил вино с Митуричем. И он мне тоже сказал важное: «здесь не добьёшься ничего, ты женись на хорошей девочке и поезжай в Сибирь, в какую-нибудь деревню». Конечно, я не послушал. Стал заниматься тем, чем занимаюсь и сейчас. Сначала очень робко — композиция, потом фактура, потом целая программа. Прочёл курс ВХУТЕМАСа ещё до официальной публикации — он ходил по полиграфическому институту, перепечатанный на машинке.

А ваш уход в книжную иллюстрацию — спасение или желание?

Ну, рисовал-то я хорошо, а в то время выпускников института художников распределяли по разным городам, и совершенно случайно получилось, что я попал в Детгиз. Старшие сокурсники там уже работали. К тому же мои рисунки неожиданно понравились знаменитому лауреату сталинского времени Борису Александровичу Дегтяреву. Не поверите, в 55-м году, в свои 23 года, я сделал «Коварство и любовь» Шиллера. Работал тщательно, стал получать деньги и подумал: господи, я могу этим заниматься — пойду в библиотеку, посмотрю, почитаю, это же очень просто, когда умеешь рисовать.

Увлекло?

Я не хотел делать карьеру в графике, можно сказать, просто подчинялся тексту. А едва начал немножко экспериментировать, мне сказали: «нет, нельзя такое», — и прогнали. Так я попал в Гослит.

И кому стало хуже?

Там была такая Тамара Георгиевна Вебер, очень умная, и её муж — оба известные искусствоведы. Она посмотрела мои рекламки и в тот же день дала мне три тома «Нашествия монголов», исторической трилогии Василия Яна о Чингисхане. Я понял и сделал. Три тома. Сразу. Так что потом я даже мог выбирать, что делать. Например, иллюстрировал много испанских книг, Лорку, за которого получил грамоту. И в то же время я рисовал так, что они решили, что я веду двойную жизнь.

Разве эти разговоры о двойной жизни начались не после перестройки?

Не знаю, не сразу об этом узнал. Узнала моя жена Ира, Ирина Александровна, довольно известный журналист. Работая на телевидении, она делала много программ и не специально выяснила, что люди, с которыми я продолжал здороваться и общаться, говорили за спиной такое — мне даже страшно стало. Поэтому биография у меня вышла стратегическая — я избегал любых групп. Я как-то пришёл, на столе водка-селёдка, и эти ребята мне как-то активно не понравились. Мне показалось, они непрофессиональные. Не в смысле поведения, хоть и взрослые люди. Работы любительские, нет корней, ни композиции, ни построения.

То есть вы ни к кому не примкнули по соображениям скорее профессиональным, чем этическим?

Я вам расскажу смешную историю. Когда работал в Детгизе, там некоторые хорошо рисующие художники специализировались, например, годами на Чапаева — рисовали, знаете, с конём. И делали это с таким удовольствием — я даже завидовал, как они могут то с хвоста начинать рисовать, то с глаза. Я рисовал как французы или итальянцы, и когда показал им, они вообще обалдели. Вот такие дела, а не потому, что они плохие. У меня совсем была другая школа.

Это вы про лианозовцев или шире сейчас говорите?

О школе. У них совсем другая школа. Профессионалы, просто рисовавшие иллюстрации, рисовали настолько примитивно, любительски — смешно сказать. Вроде всё делают ловко, но всё распадается. Там ничего нет, понимаете? Мне и тогда, и сейчас так кажется. Многие школы так и преподают — глазуновцы, другие. Поэтому, когда я всё-таки волею судьбы уезжал, то без этого болота дышал хорошо, и на выставках, и в музеях было на что глаз положить. А когда возвращался в Россию, очень трудно было найти художников, с которыми я мог бы хоть о чём-то поговорить. Они все занимаются литературой, перформансами, всем чем угодно, но не изобразительным искусством.

А правда, что вы динамику движения изучали через спорт?

Мой учитель Захаров водил меня на бокс. А ещё мой приятель был чемпионом Москвы по боксу. Я всегда ходил на его поединки — смотреть, как рука идёт, как спортсмен ритм держит. Это как балет: ты видишь картину в движении.

Профессиональный коучинг по-советски?

Про взаимоотношения с советским я рассказывал много раз, и за границей рассказывал. Кажется, я не люблю на эту тему разговаривать, потому что это было давно, в полном смысле — 70 лет назад. Надо ли всё это восстанавливать в памяти? Мне интересно другое. Смотрите: очень известный человек, образованный, занимался современным искусством, писал статьи. Я ему на одну из немецких выставок дал несколько рисунков — абстрактных, чистой формы, как я называю: решётки, круги. Через много лет они оказались в Третьяковке, и я смотрю — он подписал за меня, что изображено: где у меня решётка, он написал «забор», где круг — написал «солнце». Понимаете? Мышление ребёнка, а не искусствоведа. Спроси я его, зачем подписывать — он бы ответил, что должен как-то обозначить. Может, он не знает, что такое чистая форма, Матисс, Малевич? Он у меня ещё другие работы смотрел, что-то писал — как я мог? Но были Марина Бессонова, Дмитрий Сарабьянов — они действительно старались понять. А проследить длинный путь, развитие, понять художника — и правда очень трудно.

Любопытно, о чём вы дружили со Шкловским?

Было очень интересно. Я делал иллюстрации к «Ни дня без строчки» Юрия Олеши. Я ему принёс свои работы. Тогда, в семидесятом, я только начинал думать, что человек видит своё тело не как плоть, а как предмет, образ тела. Вот как я вас вижу. В книжке Олеши сделал рисунки — выключатель и лампочку, — и Шкловский их разглядел. Ещё рассмотрел в рисунке, как выносят мозги Маяковского в тазу. Кстати, тот первый вариант у меня в Гослите не взяли, сказали: нет, Валера, нельзя. А со Шкловским так и познакомились. Потом встретился с Мариной Бессоновой в Третьяковке, а там в начале девяностых как раз акционисты появились — чем-то брызгали и что-то такое делали. Марина спросила, чем я занимаюсь. Говорю: спрятанной коммуникацией, сейчас покажу. Подошёл к рубильнику, выключил — и весь акционизм в галерее закончился. Это и есть театр формализма, о котором мы говорили с Шкловским.

И как на это реагировал великий теоретик формализма?

Я ему показал, что занимаюсь парной формой, считаю мозг и наше сознание формой. Понимаете? Ну, мы знаем, что Земля круглая, хотя этот круг не виден — чистое умозрение. И мы со Шкловским подружились. Часами разговаривали. Я сделал несколько больших выставок — в Москве, на Петровке, в Америке, в Швейцарии. Показал там очень странную вещь: когда женщина видит мужчину в одном теле, слитом с собой — это не порнография, а способ видеть. Студентам это показалось интересным. Шкловский знал, что это никто не поймёт. Сказал: многие ли понимают Кандинского? Процент маленький. Даже художники не понимают, а ведь уже сто лет прошло. Он меня успокоил. Сказал: Валера, ты хорошо сделал, потом всё будет нормально. У него дома на стене висел лук со стрелой, мы о нём разговаривали. И вот вы посмотрите мои работы — посмотрите, я занимался в графике примерно тем же напряжением форм. Так что мы с ним нашли общий язык.

Какой он был в быту?

Разговорчивый. Его жена Суок — высокая женщина, волевая, будто Тэтчер, а он такой пухляк, любил разговаривать. И не каждый мог с ним разговаривать. Он как Сократ ловил твою мысль, продолжал её развивать, а потом опровергал в разговоре. Например, когда я ему говорил о Малевиче, он в ответ: «Я одного художника помню, забыл фамилию, который рисовал сверху, сидя на шкафу». Я это часто вспоминаю, летая на самолётах.

Притом и он, и вы даже тогда были выездными.

Да так сложилось, можно сказать, повезло. В конце 50-х его книга «Повесть о художнике Федотове» так всем понравилась, что её перевели на итальянский. Его в Италии очень любили, и он ездил получать премию. В той книге был хороший посыл — что все русские художники несчастные пьяницы. Очень правильно, кстати.

Так ведь у вас за разговорами тогда что-то стояло на столе?

Он, как и я, любил чай. Я пью чай вместо алкоголя — у меня разные сорта. И у него было так же. Вспоминал старый еврейский анекдот о заварке, и чай был хороший, дорогой. Мы под него говорили с ним о том, что, например, художники очень любят литературу, что я много читаю — я вообще без чтения не могу. А писатели художников не очень любят. То есть не то чтобы не любят, а не понимают. Вот один из самых умных людей — Чехов. Так посмотрите, какие у него картинки висели в доме, в Ялте. Это же ужас вообще.

Имелось в виду именно русские художники и русские писатели, или он это экстраполировал на весь мир?

Нет, он говорил о России. Россия всегда повернута на литературу, а не на пластическое искусство, как Франция и особенно Италия. Она всё время ищет смыслы. Вот откуда желание как-то описать абстракцию: тут — окно, тут — забор. У людей просто так работает голова — трудно понять, что бывают просто красивые линии. Хотите чаю?

Чай в этой мастерской действительно особенный. На столе и на стене — выпускные фотографии гимназистов конца позапрошлого века: причёски, одежда, взгляды, позы — всё кажется (да и есть) частью другого мира. Какие судьбы их ждали, что они прожили? Юрлов ловит взгляд и переводит разговор в актуальное. С чаем разговор длится ещё часа полтора. Понемногу осматриваясь, понимаешь, что размер его мастерской, мягко говоря, противоречит его работоспособности. И его масштабу.

Беседовала: Лейла Гучмазова

Продюсер интервью: Михаил Хохлов

Фотограф: Мария Хавторина