Пока Илон Маск стремится к Марсу, на Земле назревает своя технологическая революция: ренессанс воздухоплавания. Забытые дирижабли возвращаются в виде летающих городов и эко-транспорта — пока в формате теоретических изысканий, но все не так фантастично, как кажется. По просьбе «Сноба» архитектор Алексей Агарков рассказал, как инженеры XXI века переосмысляют идеи Циолковского и авангардистов.

Архитектура, свободная от земли

Современные архитекторы видят в принципе «легче воздуха» не ретро-романтику, а практический ответ на главные вызовы XXI века: перенаселение, экологический кризис и потребность в мобильности. Вместо энергозатратной борьбы с гравитацией, которую ведет современная авиация, они предлагают использовать небо как гармоничную среду для жизни.

Эта идея уже обретает форму в конкретных проектах. Норвежская студия Framlab в концепции Oversky предлагает создавать парящие модульные структуры прямо над улицами мегаполисов. Такие кластеры могут служить дополнительным жильем или общественными пространствами, а их светоотражающие поверхности способны снижать эффект «теплового острова», защищая город от перегрева.

Проект CLOUD CITY от Clouds Architecture Office решает другую острую проблему — последствия стихийных бедствий. Это концепт надувных домов, которые можно быстро развернуть в пострадавших районах. Оснащенные солнечными панелями и системами сбора воды, они обеспечат жителей автономным и достойным временным жильем — без необходимости покидать родные места.

Иногда технологии воздухоплавания становятся частью искусства, как в интерактивной инсталляции «Lighter than Air» в Бостоне. Там гелиевые метеозонды создавали изменчивую среду, которая реагировала на ветер и движение людей, превращая привычное пространство в волшебное. Этот проект не утилитарен, да и два других пока далеки от практического воплощения, но их задача — менять наше восприятие, показывать, что небо — это не пустота, а новое измерение для творчества и жизни.

Но если эта технология так фантастична, почему мы до сих пор прикованы к земле?

Тень «Гинденбурга»: как одна катастрофа остановила прогресс

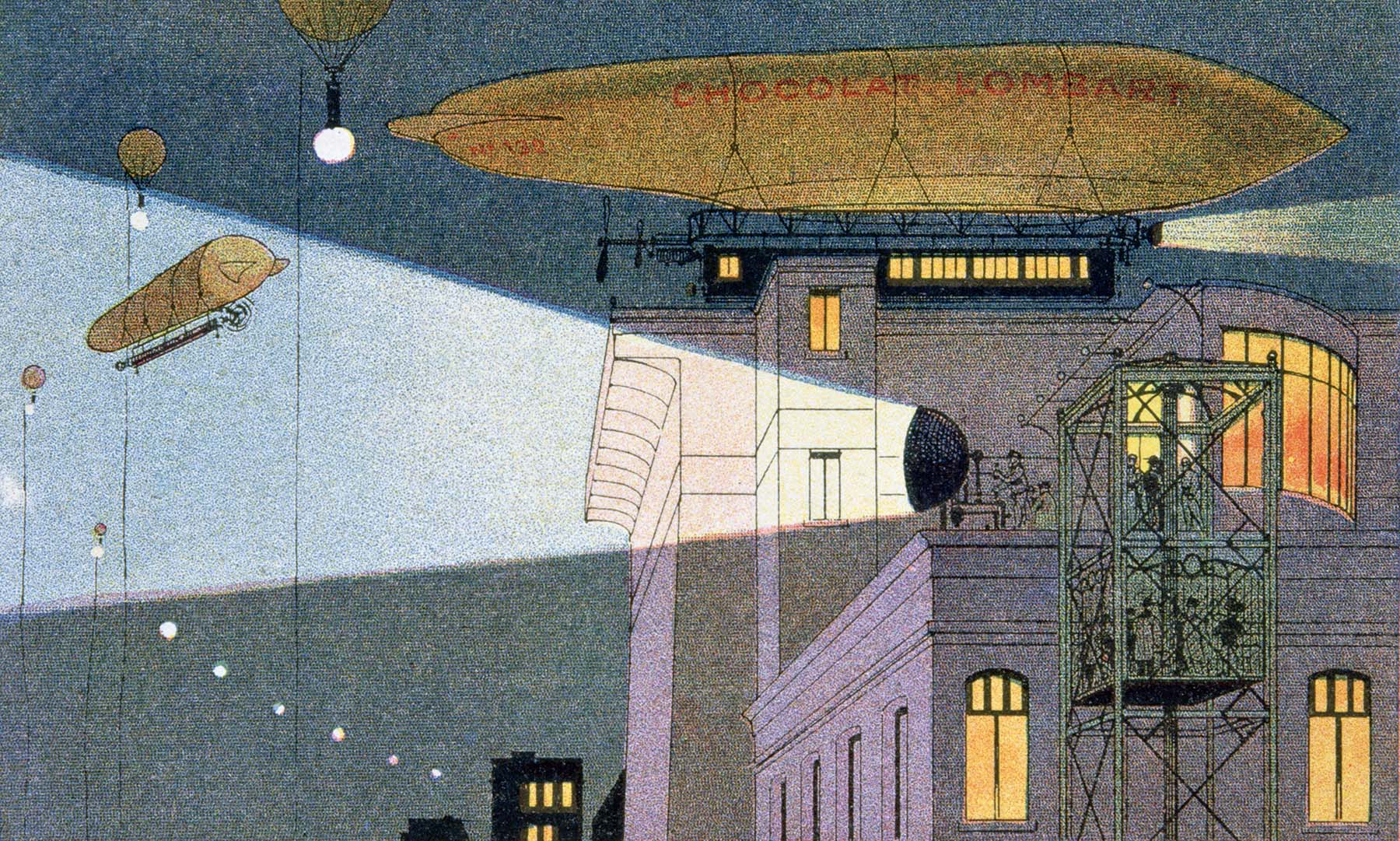

«Золотой век» дирижаблей пришелся на период между двумя мировыми войнами. Огромные сигарообразные гиганты были тогда вершиной инженерной мысли: они исследовали Арктику, доставляли почту и пассажиров через Атлантику с комфортом, недоступным тогда самолетам. Казалось, ничто не предвещало беды — он был безопасен.

Футуристический проект Циолковского, хоть и остался на бумаге, вдохновил архитекторов-авангардистов. «Летающий город» Георгия Крутикова и дипломный проект Ивана Леонидова — это гимны парящим кораблям. Для них дирижабль был символом нового общества, свободного от ограничений, которые накладывали тогдашние самолеты. Однако все рухнуло в один день.

6 мая 1937 года при посадке на базе ВМС в Лейкхерсте, штат Нью-Джерси, флагман немецкого воздухоплавания, 245-метровый дирижабль «Гинденбург», вспыхнул и за 34 секунды рухнул на землю. Катастрофа, унесшая жизни 36 человек, была заснята на кинопленку и транслировалась в радиоэфире. Жуткие кадры и душераздирающий репортаж Герберта Моррисона (“Oh, the humanity!”) сделали воздухоплаванию мощнейшую антирекламу. Мир увидел, насколько опасен легковоспламеняющийся водород, которым наполняли оболочки цеппелинов. Эпоха дирижаблей закончилась, уступив небо самолетам.

Ирония в том, что безопасная альтернатива уже существовала. За сорок лет до катастрофы русский ученый Константин Циолковский предложил проект цельнометаллического дирижабля. Его аппарат должен был наполняться не взрывоопасным водородом, а инертным и безопасным горячим воздухом. Дирижабль Циолковского был колоссален — в несколько раз больше «Гинденбурга». Но его реализации помешали главные границы — как физические, так и социальные.

Вечная мечта: от мифа до первых воздухоплавателей

Стремление в небо заложено в культурный код человечества: это и древнегреческий миф об Икаре, и персидские сказки о коврах-самолетах, и индийские эпосы о летающих колесницах-виманах. В русской культуре идея воздухоплавания переплеталась с образом Вознесения и радикальными теориями космистов, которые видели в такой технике инструмент для преодоления земной и телесной природы.

Легенды постепенно становились былью. Историки до сих пор спорят о подлинности рукописей, описывающих полет Никитки Крякутного на самодельных крыльях с колокольни в 1731 году (именно этот полумифический эпизод реконструировал Андрей Тарковский в «Андрее Рублеве»). Но уже в начале XIX века небо над Москвой и Петербургом достоверно покорилось человеку. Французские пионеры воздухоплавания Андре-Жак Гарнерен и Этьен-Гаспар Робертсон совершали десятки полетов, за солидную плату предлагая состоятельным пассажирам многочасовые круизы. Приземляясь в случайных деревнях, они вызывали у крестьян суеверный ужас: те принимали гигантские шары за неведомых зверей, спустившихся с небес.

Сегодня, глядя на концепты парящих городов, мы видим, как вековая мечта соединяется с технологиями XXI века. Новые материалы, искусственный интеллект для управления и возобновляемые источники энергии позволяют вернуться к идее воздухоплавания на принципиально новом уровне. Пройдет время, прежде чем летающая архитектура станет обыденностью, но работа по методичному насыщению этой идеи техническими и гуманитарными смыслами уже идет.

И постепенно меняет наше представление о границах возможного.

Автор: Алексей Агарков, архитектор DO Buro, куратор воркшопа «Легче воздуха. Архитектура впечатлений» в рамках фестиваля «Открытый город»