Модные коллаборации — уже не просто тренд, а бизнес-императив. Бренды всё чаще ищут партнёров, чтобы расширить аудиторию, обновить имидж и, конечно, увеличить продажи. Но что делает коллаборацию успешной? Какие именно факторы влияют на выбор партнёра? И почему потребители готовы платить за вещи с двумя логотипами? Разбирается «Сноб».

Мода на дружбу

Не успев отойти от кризиса пандемии, получив новый кризис геополитики с полным комплектом неожиданных побочных явлений, российская фэшн-индустрия предпринимает все возможные усилия, чтобы держаться на плаву. Эксперты бизнеса называют 2024 год довольно хорошим для индустрии — как минимум, дизайнеры научились слышать потребителя и импортозамещать. Но уже 2025 год спустил всех с небес на землю — российские бренды начали терять в продажах, закрываться и приостанавливать свою деятельность. Понятно, что в этих условиях «надо что-то делать», и коллаборация, ставшая трендом у зарубежных коллег, перекочевала в Россию.

Идея не нова — кобрендинг возник еще во времена Великой депрессии в США как способ управления и увеличения капитала. Авторы научной статьи «Из малого рождается великое. Кобрендинг как современное направление брендинга» называют этот период «хрестоматийным примером, когда, наряду с банкротством крупнейших финансово-промышленных групп, появились эффективные бизнес-решения, которыми весь мир пользуется и по сей день». Оказавшись в непростой ситуации, американские предприниматели стремились к оптимизации — они хотели продать побольше с минимальными затратами. Так и появился кобрендинг.

Но среди тех, кто прибегает к нему сегодня, немало брендов, у которых и с доходами, и с аудиторией все в порядке — они коллаборируют ради творческих экспериментов и новых смыслов. Например, бренд нижнего белья Ким Кардашьян SKIMS в 2024 году создал удачную зимнюю коллекцию совместно с The North Face, а в 2025 обещает показать коллаборацию с Nike. Christian Louboutin весной объединил свою культовую красную подошву с легендарными таби Maison Margiela (впервые за 40 лет дружбы Джон Гальяно и Кристиан Лубутен поработали вместе).

Отдельная история — коллаборации модных брендов с художниками. Пожалуй, наиболее известный в этом плане игрок — Louis Vuitton, успевший за годы работы своей арт-программы создать сумки в соавторстве с Яёи Кусамой, Урсом Фишером, Такаси Мураками, Джеффом Кунсом. В России за примером тоже далеко ходить не нужно, но у нас этим прославился масс-маркет, а не люкс. Бренд BeFree в рамках проекта Co:Create Hub создает лимитированные мини-коллекции — уже вышли серии с Турбеном, Алиной Глазун, Александрой Гарт, Паной. И эти лимитки стали настолько популярны в арт-среде, что на каждое светское мероприятие в Москве хотя бы один гость приходит в вещи из дропа.

Зачем это нужно брендам?

Для всех сторон-участников коллаборации совместная работа — это возможность получить дополнительную известность, увеличить выручку и создать свою потребительскую базу, повышая ценность обоих брендов. А ещё благодаря коллаборациям годовая прибыль бренда может увеличиться в среднем на 30%, утверждают в маркетинговом агентстве BVLVL со ссылкой на отчёт консалтинга McKinsey & Company. И, как считает автор TG-канала «Отказала модная железа» Алла Корж, в первую очередь дело именно в деньгах, а потом уже в смыслах.

— Раньше коллаборация была чем-то вроде внебрачного ребёнка от красивой измены — редкое событие, вызывающее интерес и скандал. Теперь это напоминает групповую терапию для брендов с креативным выгоранием: «Давайте объединимся, чтобы никто не заметил, что мы давно уже мертвы внутри». Это, конечно, бизнес и только, — отвечает Алла на вопросы «Сноба». — Очень удобно дружить домами. Но это не совсем дружба. Это обмен целевыми аудиториями, впускание свежей крови туда, где стало скучно. У одного база, у второго — хайп, и вот они уже обмениваются логотипами, как пенсионеры лекарствами. Всё равно уже не поможет, но стало легче. Это кроссбрендовый брак без любви, просто чтобы быть в новостной ленте.

Автор TG-канала о моде «Шмот» Алина Шкарупа считает коллаборации одним из доступных и часто хорошо работающих PR-инструментов, который обеспечивает всем сторонам такой сделки регулярные инфоповоды и устойчивость в инфополе. А это, в конечном счёте, увеличивает продажи. Но, помимо продаж, коллаборации — это история про привлечение новой аудитории от одного бренда к другому, создание и укрепление коммьюнити вокруг них.

Впрочем, вне зависимости от того, какую цель преследует бренд — финансовую стабильность, обмен опытом или эксперименты с новыми смыслами, спрос на поиск партнёра в индустрии есть. Его и обнаружила Елизавета Слезкина, основавшая сервис W2W Match, который вошёл в шорт-лист премии Forbes Woman Mercury Awards — 2024. Суть сервиса заключается в быстром поиске потенциальных партнёров на разные проекты.

— Сервис был придуман под потребности и нужды, исходя из личного опыта. 10 лет работая в коммуникационном агентстве, я занималась фандрайзингом — тогда я и придумала сервис, даже написала свой диплом на MBA по этой теме. Хотелось больше времени тратить не на поиск партнёра, а на креатив с партнёром, — объяснила «Снобу» Елизавета. — Сервис в пилотном режиме существует с февраля 2024 года. Мы развиваемся за счёт собственных средств и реинвестирования, поэтому процессы развития довольно поэтапные. В самом начале у нас была только web-версия, и мы мэтчили людей вручную. А сейчас у нас появился чат-бот в TG, — рассказала предпринимательница.

В обозримом будущем сервис превратится в полноценное приложение, где пользователь с помощью фильтров по маркетинговым показателям может найти партнёра для коллаборации — например, выставить критерии количества подписчиков, близкие бренду ценности, средний чек. И лайкать подходящие компании. А они, в свою очередь, увидят, что пользователь ими заинтересован, через TG-бот. В случае мэтча обе стороны получают контакты друг друга. Сейчас система насчитывает около 200 компаний. Елизавета объединяет полярные мнения о том, зачем коллаборации нужны бизнесу и людям — это одновременно инструмент маркетинга увеличения дохода и способ обеспечить себе лояльную аудиторию за счёт роста узнаваемости.

— Коллаборации сейчас делают практически все: чаще бизнес, который продвигается с помощью соцсетей, — малый, средний и крупный. Коллаборируют инфлюенсеры и творцы, СМИ и коммьюнити. Многие считают, что не стоит делать коллабораций ради коллабораций. Мне кажется, что фокус надо немного сместить: коллаборации — это инструмент, которым необходимо научиться пользоваться наряду с инфлюенс-маркетингом и директ-рекламой. И тогда, если вы умеете интегрировать системно этот инструмент в свою маркетинговую стратегию и понимаете, как всё устроено, у вас не будет коллаборации ради коллаборации, а будет коллаборация, которая отвечает вашим бизнес-задачам.

Вы точно их видели

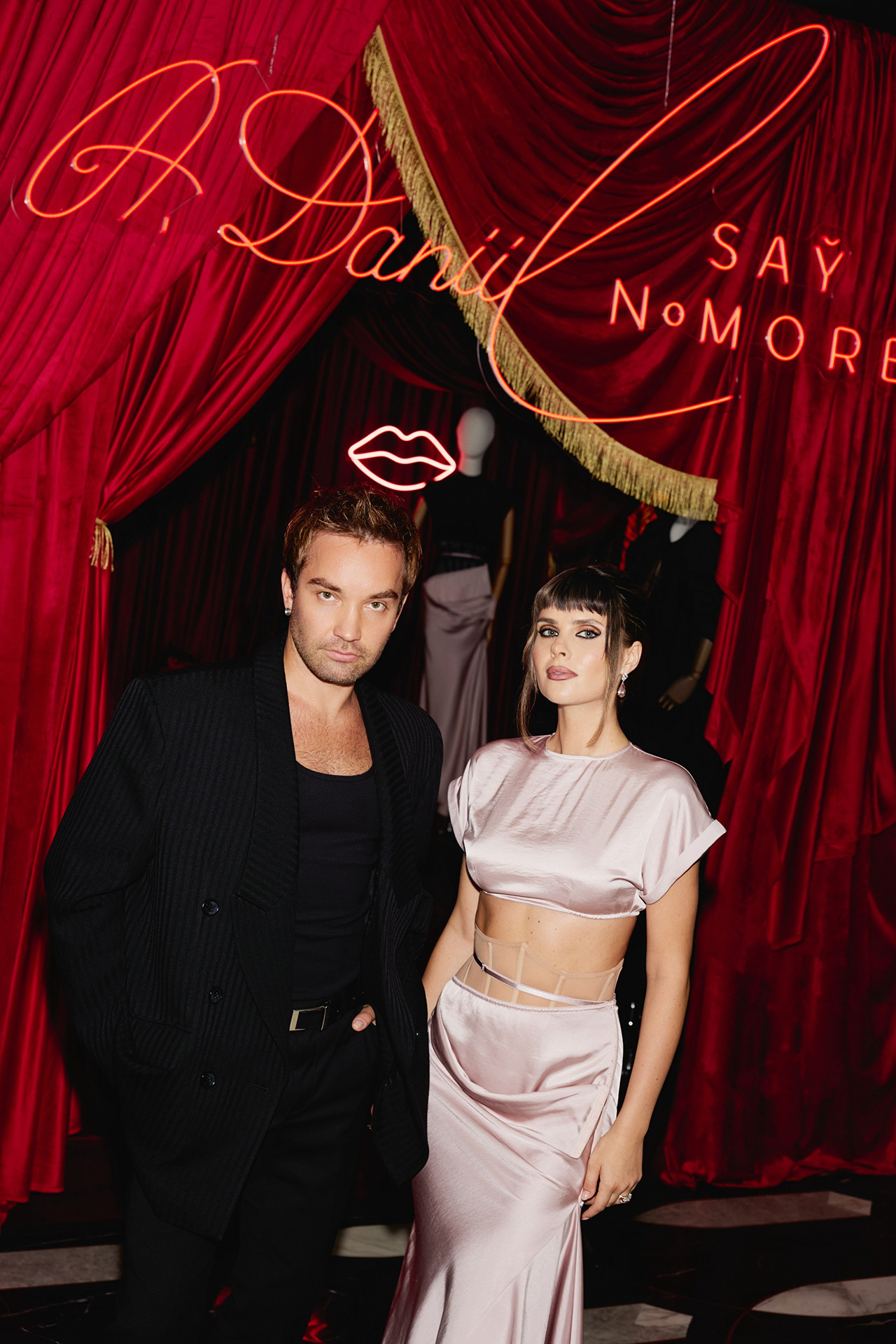

Пожалуй, самый свежий из коллабов в российской модной индустрии — это совместная коллекция брендов Daniil Antsifirov и Say No More. И он интересен тем, что идея, лежащая в основе этого сотрудничества, представляет собой совокупность всех вышеизложенных целей, с которыми оно вообще может быть проведено. Стороны решили создать что-то вместе в поиске нового смысла и попытке показать, что в индустрии необязательно только конкурировать, даже если ценности, вкусы и ЦА обеих сторон идентичны, как героини Оля и Яло из «Королевства кривых зеркал».

— Стратегически и экономически любое движение так или иначе приносит положительные плоды. А коллаборация — это, по сути, обмен. Информацией, аудиторией, да чем угодно. Именно поэтому запускается коллаборация двух конкурирующих брендов — пока не сделаешь, не поймёшь, конкуренты вы или нет, — считает дизайнер Даниил Анциферов. — Это, конечно же, потрясающая возможность обменяться опытом со своими коллегами по цеху. И старания всегда оправданы результатами — неважно, в каком формате: продаётся конкретное платье из коллаборации или тебя узнаёт новая аудитория, — добавил собеседник «Сноба».

В лимитированный дроп вошло девять изделий «на выход», в том числе сексуальные полупрозрачные корсеты, облегающие платья из струящейся ткани и, в качестве особенного аксессуара, чёрные перчатки с буфами. Если сравнить собственные изделия обоих брендов с получившейся коллекцией, становится ясно, что ДНК брендов действительно не пострадали. Скорее, их симбиоз превратился в концентрат самых узнаваемых элементов стиля модных произведений Daniil Antziferov и Say No More, став их «ребёнком» в прямом смысле этого слова.

— Наше сотрудничество с Daniil Antsiferov — это то, чего ещё никто не делал на российском модном рынке. Бренд одежды не коллаборировал с другим брендом одежды с одной аудиторией, с одними инфлюенсерами и с одной болью. Мы затеяли этот проект скорее от нашего азарта, от нашего интереса — создать продукт, который реально прогремит летом на всю Москву и о котором узнают, — отметила основательница и креативный директор бренда Say No More Кристина Лисовец-Касап. — Это эксперимент именно идейный. Два конкурирующих бренда — казалось бы, а на самом деле мы друзья — сделали один продукт для аудитории, которая ходит то к ним, то к нам. Разумеется, мы думали и о коммерческой составляющей. Прибыль мы делим 50/50, но это на третьем месте по приоритетам коллаборации, — подчеркнула собеседница «Сноба».

Основательница модного бренда Meowshka Лидия Метельская называет тенденцию «дружить домами» очень продвинутой. По её мнению, такие коллаборации — это смесь и бизнеса, и интереса, ведь за время работы обе стороны погружаются в другую сферу в бизнесе и получают новый опыт.

— Да, есть такой момент, что коллаборации в последнее время выходят достаточно часто, но могу сказать, что меня это не смущает. Думаю, что тенденция связана с тем, что бренды поняли: коллаборация может быть очень классным инструментом привлечения внимания и перекрёстной аудитории двух брендов, особенно если они из разных категорий, — говорит Лидия. — Большинство коллабораций, которые я видела, очень классные — бренды действительно стараются в этом направлении. Это отлично, когда можно направить энергию на созидание и создание чего-то особенного, нежели только на конкуренцию. Результата будет больше, — отметила собеседница «Сноба».

У бренда Meowshka, который выпускает одежду и аксессуары в романтичной, винтажной эстетике, тоже была дружественная коллаборация — с брендом домашнего текстиля Truffle Bee. В свою очередь, изделия Truffle Bee сделаны частично вручную, а частично на швейной машинке — эта техника в чём-то похожа на то, как создавались вещи, которые мы сегодня называем винтажными. Звёзды и ценности двух брендов сошлись, дополнив ДНК друг друга, но не взаимоисключив его. Сыграл свою роль и тренд на красивую сервировку и изучение столового этикета, распространившийся среди миллениалов — коллекция получилась маленькой, но очень органичной.

Зачем это нужно людям?

На самом деле, приобретение лимитированных коллекций и дорогих вещей — это довольно сложный феномен, обусловленный множеством психологических и социальных факторов. Авторы научной статьи «The psychology of luxury consumption» пришли к выводу, что на решение о покупке сильно влияют стремление к превосходству и принадлежности, чувство связи с более обеспеченной прослойкой людей. Ограниченные тиражи усиливают эти чувства, делая обладание предметом ещё более ценным. Понятно, что ограниченный тираж — и это касается не только одежды, но и, например, произведений искусства — сигнализирует о редкости и эксклюзивности вещи. В итоге потребители приобретают такие продукты, чтобы продемонстрировать свой статус и выделиться из толпы.

— Людям нравится всё эксклюзивное, лимитированное, малодоступное. И малодоступное — это не обязательно количество отшитых единиц на позицию. Это продукт, задумка, творчество двух художников. Мы больше не встретимся в одной коллекции никогда. Это — единоразово. И больше не повторится, — делится мнением Кристина Лисовец-Касап.

Но даже если речь идёт о коллаборациях и лимитированных коллекциях в среднем и средне-высоком ценовых сегментах, а не о предметах роскоши, стремление к принадлежности к «элите» всё равно играет значительную роль, хотя и проявляется несколько иначе. Тут в игру вступает ещё и фактор FOMO (“Fear of missing out”, в переводе с английского — «боязнь пропустить интересное» — Прим. ред.): если у меня этого нет, то я не в тренде.

— Мне кажется, успех зависит от конечного продукта. Например, кроссовки ASICS x Cecilie Bahnsen я покупаю с завидной регулярностью, потому что удобная обувь скрещена с узнаваемым инфантильным дизайном, который мне так нравится. Но не у всех такие кейсы получаются успешными, — говорит Алина Шкарупа. — Я часто рассказываю своим читателям о новых коллаборациях. Это часть моей работы, поэтому, конечно же, я обращаю на них внимание. Но редко что-то может меня взбудоражить. Из последнего, что вспомнилось, — это сотрудничество SKIMS и The North Face. Мне кажется, это была хорошая коллаба — как с визуальной точки зрения, так и с функциональной, — отметила собеседница «Сноба».

Если рассматривать коллаборации как опцию произвести эксклюзивный, неповторимый дроп, тяга аудитории приобрести вещи из него становится более понятна. И всё же, от постоянных коллабораций люди легко устают — невозможно уследить за каждым дропом, скупить все лимитки на свете. В этом вопросе очень важна мера, считает Алла Корж, иначе идея уникальной коллекции превратится в навязчивую рекламу.

— Когда бренд дружит со всеми подряд, он начинает напоминать бывшего, который пишет всем в три часа ночи: «Думаю о тебе». Ну да, он всё ещё горяч, но ты уже не веришь, что это исключительно для тебя. Как потребитель, я смотрю на это всё с любопытством, бывает, конечно, глаз зацепится, — отмечает Алла. — Я не против коллабораций как таковых. Я против их количества, шаблонности и идиотской идеи, что если два бренда объединились, то это уже культурное событие. Но всё равно появление лимитированного дропа усиливает желание потребителя его купить — срабатывает рефлекс «хочу», — подчёркивает спикер.

Автор: Катерина Алабина