Киновед Наталия Мокрушина — о маниях, фобиях и пугающих сексуальных фетишах Хичкока, скрытой метафизике в его фильмах, преступлениях, на которые мы всегда готовы, и психоанализе, который не всегда объясняет наши желания и творчество.

Хичкок работал в рамках студийной голливудской системы. Почему его кинематограф все-таки можно считать безоговорочно авторским?

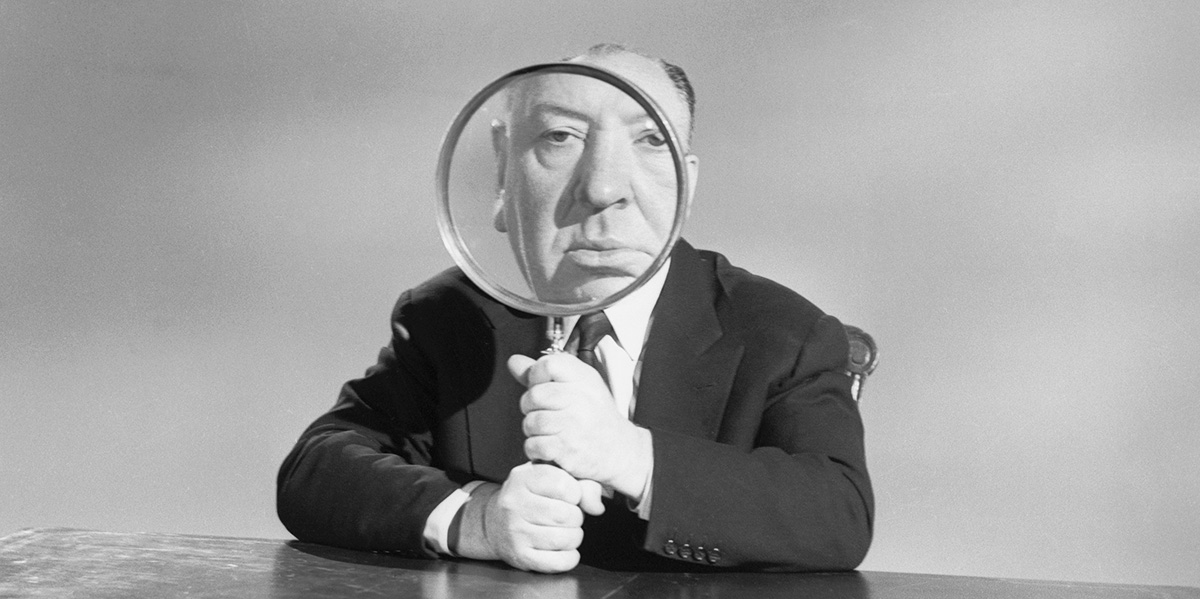

Хичкок был одним из тех режиссёров, кто привык всё контролировать и не терпел вмешательств в свою работу. Он собирал фильмы в своей голове, о чём часто говорил сам, и о чём рассказывали (то с восхищением, то с раздражением) участники съёмочного процесса, который представлял собой, по идее Хичкока, лишь простую регистрацию на камеру уже готового фильма. Собирать фильм в голове было весело, снимать — скучно, от того Хичкок на съёмках часто дремал. Закрывая глаза, он посещал «свой маленький кинотеатр», сравнивал уже рожденный оригинал с его рождающейся на съёмочной площадке копией. Теперь представьте, что в его «личный кинотеатр» пытается пробраться продюсер, да ещё и сесть на первый ряд, да ещё и раздать указания, что и как показывать. Никто не был бы рад такому вторжению. И Хичкок не был рад.

После знакомства с голливудской студийной системой он, мягко говоря, пребывал в шоке. Впрочем, быстро усвоил правила игры и стал одним из лучших игроков: снимал быстро, старался не выходить за рамки бюджета, во главу угла ставил зрительский интерес, что почти всегда обеспечивало его фильмам высокие сборы. Так зарабатывал себе доверие студий, а значит и возможность оградить себя от вмешательств. Ну и, конечно, использовал уловки. Например, чтобы избавиться от излишнего внимания продюсера Дэвида О. Селзника, любившего заглянуть на съёмочную площадку, Хичкок каждый раз изобретал какую-либо техническую поломку или затруднение, которое останавливало съёмочный процесс. Но ровно до тех пор, пока Селзник не покидал площадку, так и не успев выдать Хичкоку порцию своих советов по съёмке.

Режиссеры французской новой волны поклонялись Хичкоку, видя в нем отца нового независимого кинематографа. Но почему именно ему, а не Орсону Уэллсу, например?

Орсон Уэллс восхищал их не меньше Хичкока. Трюффо, к примеру, и вовсе считал его единственным великим по силе таланта режиссёром, что породил Голливуд после изобретения звука. Но в Хичкоке поражал ещё и парадоксальный успех у публики, доступность его фильмов для широких масс. Он обращался к зрителям через свои фильмы часто не посредством слов, интертитров и диалогов, а исключительно изобразительными методами, что вызывало интерес режиссёров новой волны, критикующих «папочкино кино» в том числе и за его литературоцентричность. Хичкок от литературного слова никогда не отказывался — выкупал права на экранизации романов, привлекал известных писателей к работе над сценариями, однако в фильмах словам предпочитал изображения.

Чем отличается жанр, в котором работал Хичкок, от канонов нуара? Как он использовал жанровые клише и переосмыслял их?

Строго говоря, до сих пор нет единого мнения в определении «нуара» — жанр ли это, визуальный стиль или период в истории кинематографа? И, соответственно, доказывая одно их тех положений, мы вырабатываем различные критерии, по которым можем определить, является ли тот или иной фильм нуаром. По этой причине мы иногда можем встретить фильмы Хичкока в списках нуаров — «Дурная слава», «Тень сомнения» или даже «Головокружение».

По этой же причине мы можем обнаружить множество элементов фильма-нуар у Хичкока — угрожающие тени, мотив преследующей судьбы, замкнутые пространства, кажущиеся безвыходными лабиринтами. Но всё тоже самое мы можем списать и на влияние немецкого экспрессионизма, которое справедливо и для нуара, и для Хичкока, работавшего какое-то время в Германии и учившегося у самого Мурнау. Не углубляясь в детали, можно сформулировать так: есть фильм-нуар, а есть фильм-Хичкок. Это два разных явления, между которыми мы можем провести множество соединительных линий.

Как жена Хичкока Альма Ревиль влияла на него и на его фильмы? У них довольно странная история отношений: Хичкок был девственником до брака с ней (в 27 лет), довольно быстро потерял к супруге интерес как к женщине, потом домогался актрис, но никогда не доводил дело до конца…

Очевидно, что партнёрство с гением — творческое ли, семейное ли — это всегда служение пополам с самопожертвованием. Никто не знает, как сложилась бы судьба Альмы Ревиль в кино без Хичкока. И никто не знает, как сложилась бы судьба Хичкока в кино без Альмы Ревиль. Он ведь долго не мог даже подойти к Альме и заговорить с ней, поскольку та была выше его по служебной лестнице, — так было не принято. Сначала Хичкок должен был доказать самому себе, как и другим, что тоже на что-то способен, а уж только после этого добиваться расположения маленькой хрупкой Альмы.

А что касается «интереса как к женщине» — возможно, Альма единственная, кого Хичкок пускал в свой «личный маленький кинотеатр» в голове, обсуждая с ней все сценарии и планируемые проекты. Разве это не высшая форма любви?

Хичкок и секс — вообще отдельная тема. Кинокритик Станислав Зельвенский писал: «Изнасилование (наравне с убийством) было среди главных хичкоковских фетишей — как удушение, наручники, волосы. Блондинки, в которых мерещилась фальшь, какой то опасный водоворот, влекли и отталкивали Хичкока (и его экранных альтер эго, разумеется), манили своей близостью и недоступностью». Психоанализ помогает лучше разобраться в его фильмах, или это наивный подход?

Психоанализ как метод конечно может быть применён к кинематографу, но с большими оговорками, перечисление которых сведёт это утверждение на нет. Любой фильм — это творчество коллективное, даже если мы говорим о Хичкоке с его тотальным контролем над произведением. Кому мы, грубо говоря, будем ставить диагноз, вооружившись психоаналитическими теориями? Хичкоку? Всей съёмочной группе? Руководству студии? Зрителям? Или самому времени, неизменно накладывающем свой отпечаток на любое произведение? А может, будем ставить диагноз самому себе, обнаружившему в фильмах Хичкока тот или иной набор фетишей? Ведь проекцию зрителя-критика тоже никто не отменял.

А вот говоря о проекции уже не как о способе психологической защиты, а как о техническом способе воспроизведения кино, можно обнаружить какую-то странную аналогию с психоанализом, некоторую его общность с кинопроцессом как таковым. И, полагаю, Хичкок это знал и использовал в своих фильмах. Вот на этих позициях психоаналитическая теория может быть полезна.

Хичкок называл актеров «скотами» и превращался на съемочной площадке в настоящего садиста — сложно сосчитать все издевательства режиссера над актрисами (особенно блондинками). За некоторыми он устанавливал круглосуточную слежку (Типпи Хедрен), про других распускал грязные сплетни (Ингрид Бергман), третьих пытался разлучить с их партнерами (Веру Майлз). Кажется, если бы не возможность снимать кино, он не выдержал бы и сам стал маньяком, как главный герой его «Психо». Чем все это объяснить?

А снимать кино — это и есть «не выдержать и стать маньяком». И Хичкок, с его перфекционистской мелодичностью, с его расчетливостью и жаждой контроля, наверное, лучше других воплощает этот тезис. От того его скуку на съёмках, его безучастность к актёрской игре, на которую жаловались многие звёзды, привыкшие к похвалам или критике других режиссёров, можно сравнить с холодностью, с которой серийные маньяки совершают преступления. Идеальное убийство уже сконструировано в их голове, осталось только его совершить.

Посмотрите на героя фильма «Верёвка» (1948) в исполнении Джона Долла — он совершает спланированное с другом идеальное убийство, и ему становится невероятно скучно. Пока его напарник трясётся как осиновый лист, он спокойно закуривает сигарету и начинает докручивать сюжет убийства (ну и фильма заодно) — вот давай поставим сундук с трупом сюда и накроем его как стол, и верёвку, орудие убийства, оставим на видном месте… Кажется, и Хичкок все свои пранки с актрисами (и не только) разыгрывал от скуки, докручивая сюжет, упоенный осознанием своего режиссерского превосходства. А «Верёвку», к слову, позже называл удачным трюком, складно сработанным экспериментом с цветом и долгими непрерывными планами.

Кажется, хичкоковский фильм без преступления немыслим. А были ли попытки снять что-то не криминальное?

Мы привыкли считать Хичкока мастером триллера, и это верно. Хотя вот сюрприз: в Америку его выписывают как «мастера мелодрам». Да и в Америке он не всегда остаётся верен триллеру, а мы знаем, что «Хичкок» и «триллер» — почти синонимы. Взять, к примеру, фильм «Мистер и миссис Смит» (1941). Комедийная мелодрама, единственное преступление в сюжете которой — бюрократическое: из-за административной ошибки брак главных героев оказывается недействительным, что запускает сюжет этой романтической мелодрамы.

Как говорил сам Хичкок, он снял этот фильм по дружбе и чётко следовал сценарию во время съёмок — просто снимал эпизоды так, как они были описаны. Сегодня посмотреть этот фильм можно как минимум по двум причинам. Во-первых, чтобы попытаться всё-таки обнаружить в нём Хичкока — уж коли он Автор, где-то невольно должен был оставить следы. Во-вторых, чтобы убедиться, что этот фильм никакого отношения не имеет ни к одноименному фильму Дага Лаймана 2005 года, ни к одноименному современному сериалу.

Кинокритик Михаил Трофименков писал: «Хичкок — главный метафизик мирового кино. Его герои искупают вину своих “черных двойников”, павшую на них мистическим трансфером». Почему этот сюжет так волновал его? Хичкок ощущал себя в таком же положении?

В фильмах Хичкока часто можно обнаружить амбивалентность вины и невиновности: тут и о невиновных, что попадают в жернова судьбы, и весь мир оборачивается против них, тут и о том, что все мы всегда в чём-то да виноваты. Можно подвязать к этому строгое католическое воспитание Хичкока, а можно и чувство вины человека XX века, свидетеля двух мировых войн, перед глазами которого эти самые чёрные двойники обрели плоть, будто тени из экспрессионистских фильмов отделились от плоских стен, от плоского экрана, и замаршевали по улицам, и пошли вершить судьбу мира.

Хичкок переезжает в 1939 году в Америку, вроде бы избегая ужасов грядущей войны. Но его фильмы военных лет, фабульно никак с войной не связанные, пронизаны страхом и чувством опасности, от которой не спастись даже в собственном доме. Тут убийцей может оказаться самый близкий человек, будь то муж («Ребекка» 1940-го или «Подозрение» 1941-го), или любящий дядя («Тень сомнения» 1943-го), а то и вовсе — ты сам, себя не помнящий («Завороженный» 1945-го). Убийцы не только там, на войне, они уже среди нас, они внутри нас. Все виновны, и у каждого в зеркале таится его чёрный двойник.

В 1944 году по просьбе своего британского коллеги Сидни Бернстайна Хичкок работает над документальным фильмом об освобождении немецкого концлагеря в Берген-Бельзене. В нем есть кадры из фронтовой съемки хроникеров BBC, прибывших на место чуть позже, и материалы, отснятые советскими фронтовыми операторами при освобождении Майданека и Освенцима. Можно ли представить себе более красноречивое свидетельство о тёмной человеческой природе?

Вернемся к вопросу о метафизике. Фильмы Хичкока — это ведь не просто гротескные детективные истории. «Головокружение», например, говорит и о соотношениях правды и лжи, реальности и фантазии (то есть о самой природе кинематографа), и о свойствах сознания, и о вечном возвращении, человеческой обреченности блуждать по одним и тем же тропам. Это грандиозное философское кино, притча, хоть и упакованная в форму красочного студийного триллера. Или вы не согласны с таким взглядом на «Головокружение» и все творчество Хичкока в целом?

Я думаю, для кинематографа Хичкока, как и для кино вообще, справедлива фраза: «Всё не то, чем оно кажется». Построенное на иллюзии движения, но использующее фотографическое изображение, кино существует в зазоре между правдой и вымыслом, объёмом и плоскостью, светом и тьмой, видимым и невидимым. Излюбленные приёмы Хичкока строятся как раз на этом зазоре. Они создают колебания, дающие энергию всему фильму. Вот саспенс — разница между знанием зрителя и незнанием персонажа. Вот роковая красотка — разница между невинностью и игрой в невинность. Вот двойник — разница между копией и оригиналом.

Можно увидеть в «Головокружении» философскую притчу в студийной упаковке, а в завитке на голове Ким Новак водоворот из «Психо» или спираль Фибоначчи. Но всё это лишь способности нашего взгляда, на чём и настаивает Хичкок, показывая в начальных титрах «Головокружения» раскручивающуюся спираль на фоне человеческого глаза.

«Птицы» — фильм с довольно странной фабулой. Она интерпретируется на все лады, особенно часто — как метафора конца света. Только вот Хичкоку не было никакого дела до религиозных откровений. Как понимать эту его работу — и какой ключик к пониманию остальных она дает?

А я бы не назвала сюжет «Птиц» странным, он кажется предельно логичным и последовательным. Просто источник зла, опасности, насилия здесь разлит… даже не так: развеян в пространстве, тогда как мы привыкли у Хичкока видеть его персонифицированным. А в «Птицах» будто сама природа встаёт на дыбы, ополчившись на человека самым неожиданным образом. Это в том числе можно рассматривать как радикальное развитие у Хичкока мотива вины, что таится в каждом из нас.

У Хичкока много фильмов, действие которых разворачивается в ограниченных пространствах, в условиях, где камере тесно, — сразу вспоминается и «Веревка», и «Окно во двор», и более ранние работы, например, «Спасательная шлюпка» и «Леди исчезает». Это стоит воспринимать только как его одержимость сложными техническими задачами?

Такую изоляцию можно объяснить пристрастием Хичкока к съёмкам в павильонах, что закономерно для режиссёра, стремящегося всё держать под контролем. Натура раздражала его своей хаотичностью, непредсказуемостью и часто заменялась искусно созданными макетами и рир-проекцией, что фабульно, конечно, задавало некую широту пространства, но визуально создавало ощущение ещё большей тесноты. Куда бежать героям и где прятаться, если и лес, и горы, и железная дорога — искусственные макеты, а живописная перспектива позади — всего лишь плоский экран? Не стоит, кстати, забывать, что Хичкок родом из Англии — островного государства. Там изоляция — практически часть культурного кода.

Все мрачные тайны в фильмах Хичкока всегда получают рациональное объяснение, все преступления наказываются. Но и назвать моралистом Хичкока как-то не поворачивается язык — он не проповедует с экрана, а играет. Зачем ему в этой тонкой формалистской игре необходимо все разрешать к финалу? Это концептуальный жест художника — или просто требование контрактов?

Работая над своим первым звуковым фильмом — «Шантаж» (1929) — Хичкок как раз столкнулся с необходимостью изменить финал в угоду продюсерам. По замыслу Хичкока, главную героиню должны были арестовать и осудить за совершенное преступление, после чего следовала бы мрачная сцена, где её возлюбленный, полицейский, отправляется после работы домой, а не на свидание с ней — свидания их теперь будут проходить в других интерьерах, располосованных тенями тюремных решёток. Но благодаря продюсерам девушка решается на чистосердечное признание, тем самым (самим решением, а не признанием, которое так и не состоится) искупая свою вину и спасаясь от тюрьмы. Полицейские закрывают дело ввиду смерти подозреваемого.

Другой финал мыслился Хичкоком и для фильма «Подозрение», снятого уже в Америке в 1941 году: героиня выпивает отравленное молоко, но перед смертью успевает попросить мужа отправить письмо, в котором обличает его преступление. Ни о чем не подозревающий муж отправляет письмо, тем самым решая свою судьбу, и фильм заканчивается. Но и этому финалу не суждено было случиться. Думаю, в таких случаях, когда требование студии не совпадали с собственным видением развязки, Хичкок успокаивал себя историей фильма «Последний человек» (1924): Мурнау решил проблему с навязываемым ему хэппи-эндом, прикрепив его к настоящему финалу, драматургически выработанному самим фильмом.

И даже оставил разъяснения, вставив в фильм единственный интертитр: «Здесь бы и должна закончиться эта история, поскольку в реальной жизни несчастного одинокого старика вряд ли бы ждало что-то иное, кроме смерти. Автор пожалел его и придумал довольно маловероятный эпилог».