Филармоническое общество Петербурга появилось задолго до того, как симфоническая музыка вошла в мейнстрим. С 1802 года здесь не только исполняют классику, но и формируют музыкальные привычки публики. В летнем номере «Сноба» — рассказ о том, как устроено одно из главных концертных пространств России.

Опера в тренде

Уровень концертов общества, которое, кстати, изначально было создано как благотворительная касса «в пользу музыкантских вдов и сирот», с самого начала был очень серьезен. К примеру, в особняке на Невском, 30 (теперь там находится Малый зал филармонии): состоялись мировые премьеры «Сотворения мира» Гайдна и «Торжественной мессы» Бетховена.

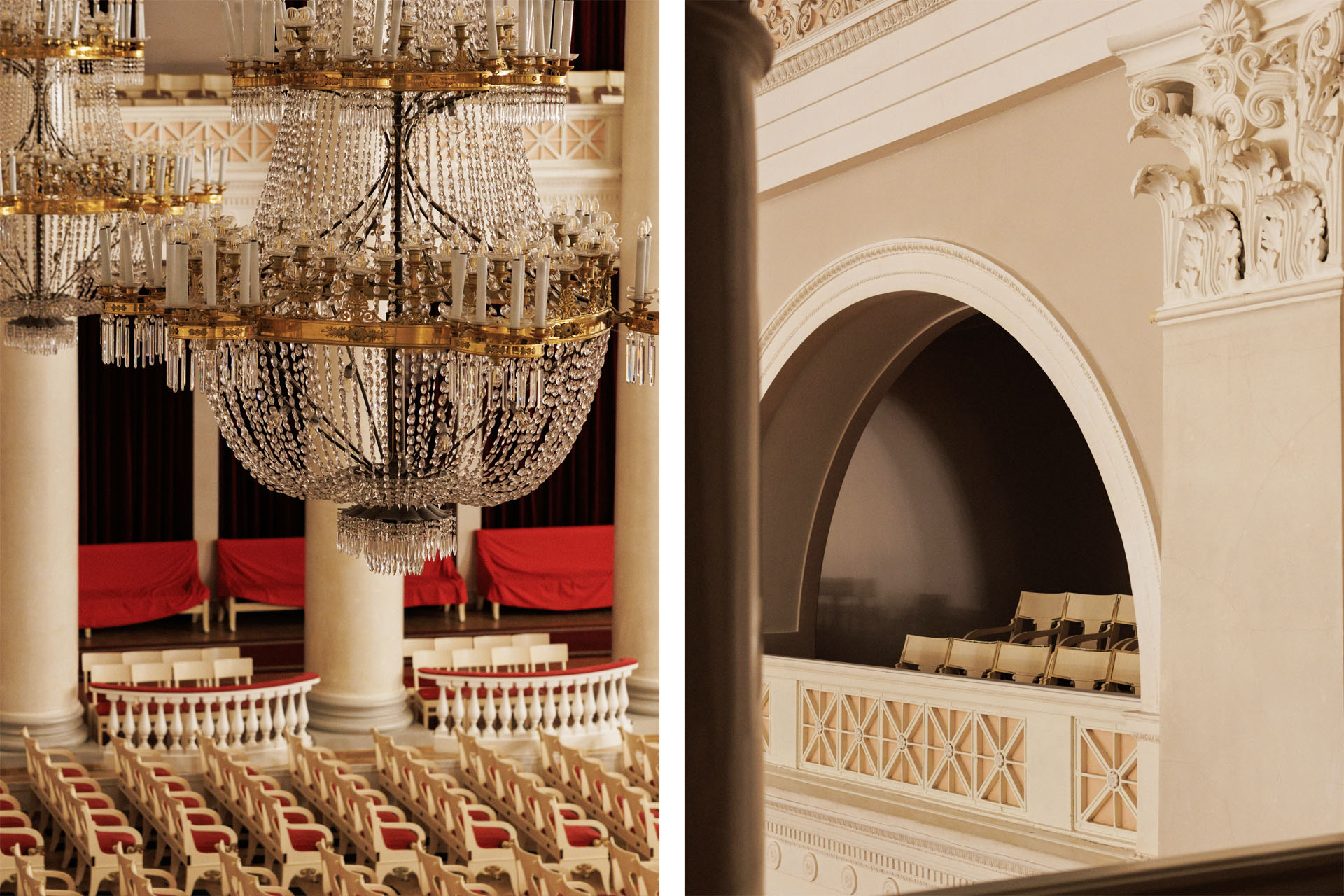

Большой зал расположен в бывшем здании Дворянского собрания, построенном в 1834–1839 годах по проекту Поля Жако, ученика Росси. Строгий классицизм тогда начал уступать пестрой эклектике, а концертная жизнь постепенно становилась модной за пределами аристократических гостиных и салонов. Русская музыка была на этапе становления; музыкальное просвещение только зарождалось.

Если посмотреть на картину музыкальной жизни того времени, то наибольший интерес у публики вызывала опера. Само начало русской музыки как феномена часто отсчитывают от «Жизни за царя» Глинки, поставленной в петербургском Большом театре в 1836 году и вызвавшей нешуточный ажиотаж. Симфонические произведения не только были менее популярны, но и доходили до аудитории в необычном для нас виде — о чем ниже.

Ференц Лист и два рояля

Само Дворянское собрание, орган самоуправления в царской России, с большей охотой устраивало у себя балы и маскарады, чем сдавало зал для проведения симфонических концертов. Впрочем, в Великий пост их количество возрастало: балы, театральные представления и прочие массовые развлечения запрещались как не способствующие духовному очищению. В это время на первый план выходила музыка — и часто именно тогда европейские и российские сверхзвезды давали в зале Дворянского собрания свои концерты.

Когда в 1842 году в Россию с гастролями впервые приехал венгерский пианист Ференц Лист, для его выступления соорудили помост прямо в центре зала, между царской ложей и мраморной статуей Екатерины II. Два рояля были поставлены на этот помост хвостами друг к другу. Лист играл на них по очереди, переходя от одного к другому, чтобы публика по обе стороны зала могла видеть его лицо и руки.

Среди пианистов-виртуозов того времени можно назвать и Шопена, и Калькбреннера, и Тальберга, но именно Лист был концертным пианистом почти в современном смысле и к тому же соответствовал идеалу настоящего романтического героя: гром и молния, восторг поклонников, белые лайковые перчатки, брошенные под рояль…

Сама идея, что пианист весь вечер может играть один, без оркестра, без развлекающих публику певцов, была новой, хотя сейчас-то нам это кажется совершенно нормальным. Впрочем, и другие обычные практики того времени сегодня могут удивить.

Симфоническое шоу

Современные слушатели приходят в зал, выключают звук телефонов, занимают свои места к третьему звонку. Молча, внимательно слушают музыку, иногда посматривая в программку и почитывая интернет. Концерты составляются так, чтобы произведения дополняли друг друга или контрастировали. Между частями произведений и циклов аплодировать не принято.

Совсем другая картина была в XIX веке. Лист, например, играл импровизации на темы, выбранные слушателями. Пианистка София Борер на афише заявляла большой список произведений, из которых публика за повышенную плату могла выбрать несколько, определяя таким образом программу концерта. Если же желающих не находилось, пианистка выбирала на свой вкус.

Нередкими были фейерверки и иллюминация, «живые картины» и прочие трюки. Публике могли предложить принести партитуры наитруднейших арий, которые с листа был готов исполнить итальянский тенор.

В XIX веке в филармонических концертах почти всегда присутствовал хор и певцы, дающие публике отдохнуть от «серьезной» музыки, а большинству программ можно было бы дать название «Новое и лучшее». Место первого и последнего произведений концерта считались крайне невыгодными — в начале публика обыкновенно занимала места в зале, а под конец все разъезжались. В одном из концертов первая часть скрипичного концерта Бетховена шла в первом отделении, между ариями и хорами, а вторая и третья открывали второе отделение — ведь эта медленная часть не так увлекательна, она вполне может звучать, пока слушатели стекаются в зал после антракта. Часто исполнялись отрывки из симфоний, а не симфонии целиком.

И, конечно, для публики совершенно нормально было аплодировать не только между частями музыкального произведения или концерта, но и во время — от восхищения особенно красивым пассажем. Авторский замысел как таковой волновал немногих. «Оду к радости» — сложный для исполнения хор на стихи Шиллера, завершающий 9-ю симфонию Бетховена, — могли заменить и чем-нибудь попроще.

Судьбоносный поворот

В прежние времена работа дирижера состояла главным образом в отбивании такта. В XIX веке он обычно стоял лицом к публике: невежливо стоять спиной к благородному обществу. Революцию в дирижировании произвел Рихард Вагнер, когда повернулся лицом к оркестру. Это вдохновило многих его коллег, однако не все были столь смелы: Карл Шуберт, посмотрев на Вагнера, все-таки повернулся к публике спиной, а, например, Антон Рубинштейн — всего лишь в пол-оборота. Но главное — не форма, а то, что музыка становилась важнее шоу.

Сейчас, вероятно, происходит обратный процесс: в ХХ веке старой музыки в репертуаре стало больше, и на первый план вышла интерпретация, в XXI веке работа дирижера приобрела черты театрализованного шоу. Но филармония пока придерживается традиций. До сих пор здесь можно услышать самого аутентичного Шостаковича, а в оркестре работает концертмейстер, заставший Евгения Мравинского.

Традиция просвещения

Музыкальная общественность прекрасно понимала и то, что программы стоит делать более стройными, и то, что лучше все-таки доносить до публики авторский замысел. Однако перемены в эту сторону происходили очень медленно, почти незаметно. Отчасти они случились благодаря подвижничеству просветителей (главным из первых был Антон Рубинштейн), которые диктовали публике свою волю, воспитывали ее. Но перелом произошел позже, когда музыка стала частью всеобщего образования и государственной идеологии.

Новоорганизованная Петроградская филармония открылась в 1921 году концертом-монографией из произведений Чайковского. В том же сезоне звучали и Вагнер, и Скрябин. Поскольку после революции мало знающей, но стремящейся к культуре новой публики было достаточно, появилась необходимость рассказывать о музыке. И небольшие лекции перед концертом со второй половины 1920-х годов стали традицией. В филармонии она жива и по сей день.

Концертный абонемент

Симфонический абонемент — одно из величайших достижений советской культуры. Заплатившим за него слушателям предлагалось посетить несколько концертов, объединенных тематически. При этом часто их предварял рассказ о музыке. Абонемент жив и пользуется популярностью до сих пор.

Петербургская филармония, заведение серьезное и консервативное, к 50-летию присвоения ей имени Шостаковича открыла абонемент, посвященный ленинградским премьерам композитора, а брукнеровский абонемент, например, идет уже два сезона. Что удивительно, и эмоционально тяжелая музыка Шостаковича, и не самая известная, не заигрывающая со страстями музыка Брукнера, которая целиком принадлежит области возвышенного, — оба абонемента собирают полные залы.

Одновременно репертуар филармонии отражает мировые концертные тренды. Здесь теперь звучит больше современной музыки, в том числе джаза, появились премьеры новых сочинений современных композиторов. В прошлом году, к примеру, была исполнена «Книга меланхолии» Настасьи Хрущевой — произведение, которое имеет все шансы войти в новейшую историю российской музыки. После пандемии филармонические оркестры при поддержке ВТБ возобновили международные гастроли.

Культурный фундамент

Итак, уровень концертов в филармонии чаще всего высочайший. Культура поведения публики изменилась к лучшему: теперь вместо разъезда под последнюю часть концерта — вызов артистов на бис. Просветительская миссия все так же в силе, открытость новому присутствует, память о прошлом бережно хранится. И, как ни странно, несмотря на все перемены, за пару веков здесь мало что изменилось.

«Больше 20 лет мы поддерживаем одну из старейших музыкальных институций России. Филармония им. Д.Д. Шостаковича постоянно ищет новые форматы общения с аудиторией. В этом году она стала частью нашего нового проекта — в рамках ПМЭФ-2025 гости и жители Петербурга смогут познакомиться с разработанным ВТБ культурным маршрутом. Надеемся, что проект поможет по-новому взглянуть на Петербург и узнать в том числе историю одного из лучших симфонических залов России», — отмечает старший вице-президент ВТБ Наталья Кочнева.

Классическую музыку не обязательно понимать, знать и любить. Можно вовсе не интересоваться концертной жизнью, лишь иногда слушая что-то понравившееся просто для развлечения. В отсутствии интереса нет ничего плохого. Кто упрекнет в малокультурности, допустим, Набокова, которому музыка была совершенно чужда? Но если вдруг заноет в душе, появится какая-то неясная тоска по прекрасному и возвышенному, в Петербурге точно есть место, где можно эту тоску утолить.

Автор: Денис Великжанин