В летнем номере «Сноба» — отрывок из нового романа Евгения Водолазкина, после прочтения которого станет известно, отчего майор Чистов ездит в машине с наклейкой «МЧС: Майор Чрезвычайной Сложности», почему улица Бармалеева токсичнее Бармалея, и как один петербургский труп оброс таким количеством литературных примечаний, что был бы не против ожить и всё это отредактировать.

От автора

Когда я публиковал роман «Лавр», меня попросили дать для обложки слоган. После долгих обсуждений с моим замечательным редактором Еленой Шубиной он появился. Очень короткий: неисторический роман. С одной стороны, мне хотелось удержать любителей исторических романов от покупки ненужной вещи, поскольку книги у нас дороги. С другой — указать породу дерева, к которому я пытался привить свою — совершенно не историческую — книгу. Точно так же я мог бы назвать «Авиатор» нефантастическим романом, но повторяться уже не хотелось. Мне казалось, что читатель все понял с первого раза: автор ценит жанровую литературу, но по-особому. Так примерно, как зодчие Венеции ценили византийскую архитектуру: привозя из Константинополя колонну за колонной, они создавали из них нечто новое.

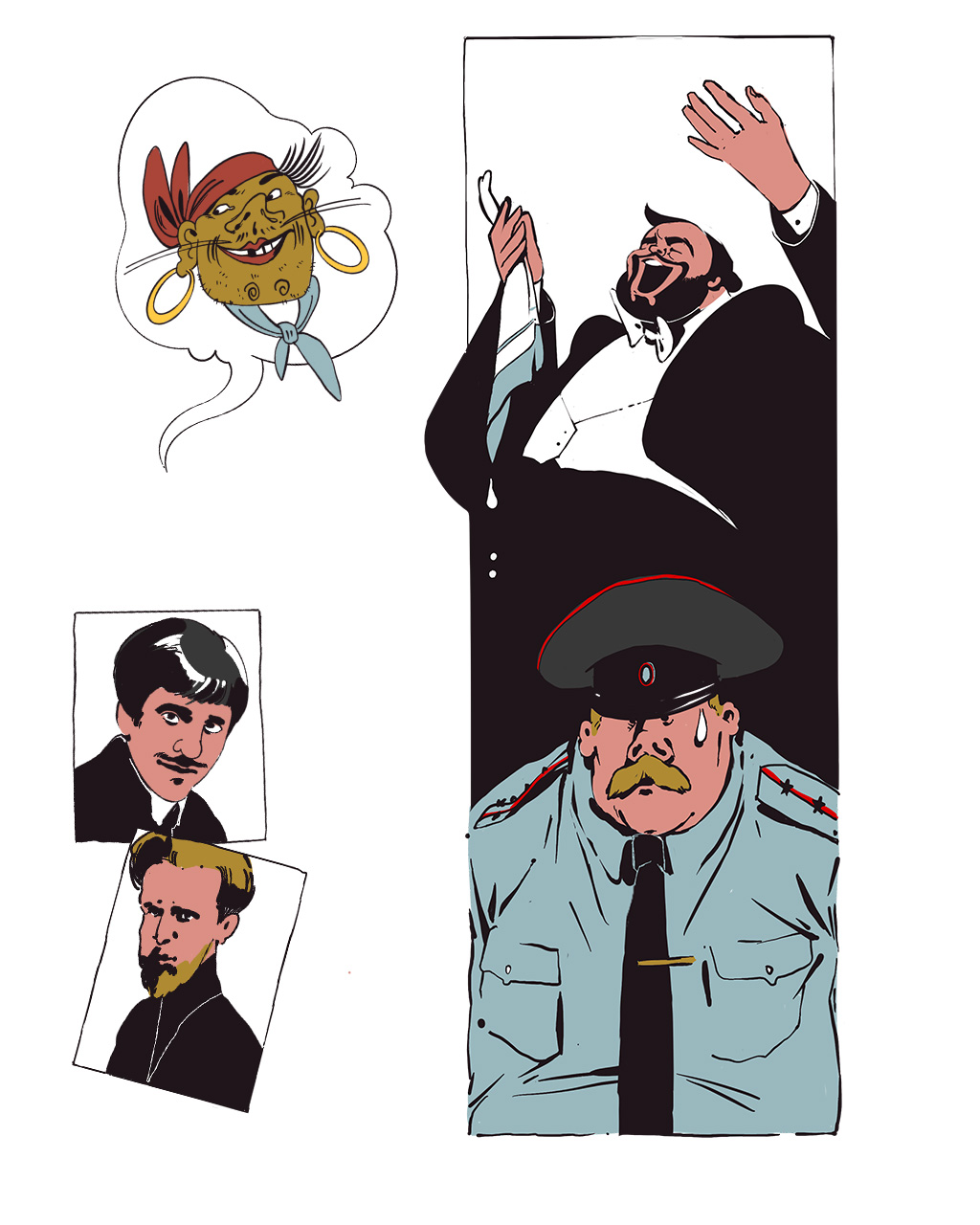

Сейчас я заканчиваю роман, который мог бы назвать недетективным. Начинается он вроде бы как детектив, но мало-помалу выясняется, что уголовно-процессуальная романтика интересует майора (конечно же, Чистова) в самой небольшой степени. Указанное обстоятельство обусловило смену стиля и ритма романа. Это в полной мере осознает повествователь. Он — лейтенант, в свое время окончил литстудию Филиппа Семеновича Прохлады. Будучи человеком литературным, избегает называть себя по имени и использует элегантные выражения «ваш покорный слуга» и «автор этих строк». У него бойкое перо, и Ф. Прохлада, несмотря на некоторые погрешности, текстом ученика доволен.

Особо он отметил строки, посвященные месту действия романа — Петербургу. Желая сравнить литературу с действительностью, руководитель студии даже ходил на Бармалееву улицу, где все, собственно, и произошло. Впоследствии он признал такой поступок опрометчивым, потому что граница между реальностью и мифом в этом городе проходима в обе стороны.

Вниманию читателя предлагаются два отрывка из романа, название которого автору пока не известно.

1.

Большинство резонансных дел происходит именно в нашем городе. Гордиться здесь особенно нечем, но, согласитесь, сам по себе факт примечательный. Очевидно, все, включая преступный элемент, предпочитают действовать в красивых локациях или, проще говоря, местах. Взять того же доцента Соколова, застрелившего и расчленившего свою студентку. Только представьте на минуточку: ночь, ледяная рябь канала… Кстати, вспомнилась в этой связи и шутка. В Москве две женщины не поделили мужа. А в Петербурге — поделили…

Но — к делу. На Петроградской стороне произошло убийство. На Бармалеевой улице. Услышав это, многие петербуржцы сочли случившееся закономерным: если убийство, то, пожалуй, на Бармалеевой. Уж такая это улица.

Независимо от того, был Бармалей реальным лицом или литературным персонажем, репутация его сомнительна. Его имя бросает тень на тезоименную ему улицу: недаром она в буквальном смысле вся в тени. Выражаясь современным языком, фигура Бармалея токсична.

Как только стало известно об убийстве, на Бармалееву улицу выехала машина МОПС — Мобильного отряда правоохраны Санкт-Петербурга. Машина марки «Лада» двигалась по Петроградской стороне не торопясь, потому что спешить ей, в общем, было некуда. Худшее уже состоялось, и срочного вмешательства вроде бы не требовалось.

Машина переезжала через лежачих полицейских, и в такие моменты майор Чистов с удовлетворением думал о том, что его, ввиду комплекции, так просто никто бы не переехал…

Секретарь командира МОПСа Валерия, которой я иногда читаю вслух написанное, спрашивает меня, как это, мол, я могу знать, что думал майор.

Валерия!

Лера…

Человек, с младых ногтей воспитанный в уважении к субординации, я, тем не менее, убежден, что не может быть у майора таких мыслей, которых не могло бы быть у лейтенанта. Это во-первых. Во-вторых, есть такое понятие, как художественная условность. Мы условились, что автор знает все. То есть условились не мы, условились до нас, еще на заре литературы, но я этому следую и призываю следовать Леру.

Смеется.

— Ты следователь, ты и следуй. А я не могу. Не верю, — говорит Лера Станиславская.

Славная девочка. Между прочим, лейтенант. Светловолосая, но — полная. Что полная — для меня это похвала…

Продолжаю описание дороги. Водитель пропускал на переходах тех, кому нужно было перейти через улицу. Как, впрочем, и тех, кому не нужно, кто обычно переходит просто так, за компанию. Такие пешеходы двигаются очень медленно, словно не уверены в правильности своих действий. Этим приходится сигналить. Оно и понятно: раз уж ты оказался у перехода, изволь, дорогой, переходить, а не изображай все и всяческие сомнения.

Не составляет тайны, что полицейская машина в какой-то степени побуждает прохожих ступить на зебру, ведь перебежать улицу перед машиной с мигалкой — это, согласитесь, большое искушение. Даже если мигание не сопровождается сиреной. Даже если это не гордость немецкого автопрома, а скромное изделие тольяттинских умельцев. Полицейская «Лада» терпеливо пропускала всех желающих перейти.

Справа от водителя сидел единственный пассажир — Чистов. Каспар. Такое вот имя, хотя я не слышал, чтобы кто-то называл его по имени. Майор Чистов. Или просто: Чистов. Водитель время от времени косился на майора, но тот не поворачивал головы и сидел с видом впередсмотрящего. Обычно молчал. А если нет, то делился разными бытовыми подробностями. Говорил, что испытывает затруднения с двумя вещами на свете: надевать носки и шнурки завязывать. Живот, понимаешь, мешает. А все остальное — может.

Насчет всего остального он, конечно, преувеличивал, но ведь и говорил это как бы не всерьез. Ну хорошо: даже если всерьез, то не преувеличение ли прокладывает путь прогрессу? Вспомним, что достижению всегда предшествует мечта. Вспомним также и о том, что слово майор в переводе буквально значит больший. Это также настраивает на прогрессивный лад.

А с носками и шнурками ему помогают посторонние. Чаще всего — какие-то дамы, так или иначе попадающие в его дом. Попадающие и пропадающие, шутит майор, потому что уходят они обычно не прощаясь. Если же решают попрощаться, то бросают ему обвинения в неприспособленности к жизни и утверждают, что вынести его, Чистова, невозможно. В таких случаях он вытягивает обе руки ладонями вверх, как бы изображая вынос Чистова. Как бы сгибаясь под непосильной ношей. Он очень полный, этот майор. Ну просто даже толстый.

Когда садится в полицейскую машину, та, словно после удара под дых, издает короткое хы! — и резко просаживается. Потом тащится по дороге, едва не касаясь днищем асфальта. Причем с явным перекосом на правую переднюю часть: место майора — рядом с водителем. Собственно говоря, это единственное место, где он может сидеть.

При этом пристегивать ремень безопасности уже не получается — элементарно не хватает длины. Так и едут первые пять минут под бодрое пиликанье, ну и под его ругань, конечно: майор Чистов стыдит программу контроля. Особенно раздражает ее невозмутимость — вот эти самые пи-пи-пи на одном тоне. Включай программа сирену или просто ругайся матом, он бы это понял, но ни первого, ни второго она не делает, предпочитая нечеловеческий бездушный звук.

Задумчиво мигая, машина выехала на улицу Красного Курсанта. По улице строем и поодиночке действительно двигались курсанты. Когда стояли на переходе, Чистов всматривался в лица идущих. Обычные курсанты — и не особенно даже красные. Переходят себе улицу повзводно, не пропуская автомобили.

— Непруха, — сказал водитель. — Надо же было с ними столкнуться!

— А вы бы с кем предпочли столкнуться — с Бармалеем?

Водитель бросил быстрый взгляд на Чистова. Думал, возможно: почему нет? Бармалей, кстати, мог выглядеть вполне импозантно. С бабочкой на шее и длинным черным зонтиком в руке. Спешить на свою улицу.

Машина остановилась. Вот она, Бармалеева улица. Узка. Темна. Полностью соответствует своему названию.

Легенда такова. Писатель Корней Чуковский и художник Мстислав Добужинский шли по Бармалеевой улице. Куда шли — непонятно, да не очень-то и важно. Куда, в конце концов, могут идти писатель с художником, находясь на Петроградской стороне? Существенно то, что их внимание привлекло название улицы. Чуковский начал было разворачивать гипотезу о предполагаемом англичанине Бромлее — допустим, цирюльнике, но Добужинский интуитивно понял, что Бармалей мог быть только разбойником. Он раскрыл свой этюдник и несколькими штрихами злодея изобразил.

Специалисты по топонимике не согласны ни с Чуковским, ни с Добужинским и полагают, что своим названием улица обязана домовладельцу Бармалееву, жившему здесь (и это отражено в документах) в конце XVIII — начале XIX века. В пользу такой версии говорит и то, что параллельные улицы также названы именами домовладельцев, причем тоже не без изящества: Плуталова, Подрезова и Шамшева улицы. Есть там еще Полозова улица: она носит имя владельца питейного заведения.

Названия эти пребывают в такой гармонии, что в 1923 году параллельную Покровскую улицу переименовали в честь Сергея Ивановича Подковырова, который (новые времена — новые герои) был не домовладельцем, а, скажем так, напротив — секретарем партийной организации Петроградского трамвайного парка, сменившим, образно говоря, трамвай на бронепоезд. Когда же Подковырова, человека бурной судьбы, в конце концов где-то подстрелили, возник вопрос об увековечении его имени. Всякому понятно, что увековечение такого имени не могло быть беспроблемным, но здесь помог, что называется, хороший контекст. Имя Подковырова просто просилось в этот уголок Петербурга.

То, что увековечиваемый не был домовладельцем, не имело уже никакого значения. Впрочем, домовладельческая версия происхождения Бармалеевой улицы не отменяет версий Чуковского и Добужинского. Можно быть и англичанином, и разбойником, и владельцем дома и питейного заведения одновременно. При благоприятном стечении обстоятельств — еще и секретарем парторганизации. Для нас в данном случае важно, что в результате совместного творчества писателя и художника родилась книга, на которой, можно сказать, воспитывался майор Чистов. Что и говорить, все мы на ней воспитывались.

Выйдя из машины, майор одернул рубашку и велел себе взбодриться. Смутно припоминал, как Гущин, побывав у него однажды в гостях, сказал, что дом его отвечает всем жизненным запросам. Не ахти какая фраза, но спустя полгода начальник повторил ее слово в слово. Что майора не очень-то и удивило: подполковник часто повторял одни и те же фразы. Что еще хуже — одни и те же шутки.

Но в этот раз он не шутил. Относительно недавно майор встретил Гущина на 11-й линии. Получается, подполковник прицельно искал здесь квартиру. Спрашивается: зачем? Чистов остановился, чтобы услышать внутренний голос. За — чем? Внутренний голос молчал, и майор продолжил движение.

Да, подполковника Гущина в его жизни стало больше. Да, Гущин — не тот, с кем хочется общаться постоянно. Подполковника Гущина, строго говоря, вообще не хочется видеть… В соответствии со своими качествами он должен был поселиться на Бармалеевой улице, но эти качества надлежащей роли не сыграли. Произошел очевидный сбой, и дело теперь так просто не поправишь. Но. В жизни есть и хорошие стороны, которые нужно ценить.

Например, весна. Чистов втянул ноздрями воздух — месяц май! Ветер трепал рубашку, на спине проступила влажная полоса. Майор не видел ее, но знал, что она всегда появляется там, где тело соприкасалось с кожаной спинкой сиденья. Когда высохнет, останется белый соляной след. Толстые сильно потеют, кому это понравится?

А вот некоторые толстяки никого не раздражают. Например, Паваротти. Когда пел, не то что носовой платок держал — махровое полотенце. После одной-двух песен оно становилось мокрым. Он лоб им вытирал и на манер шарфа обматывал вокруг шеи, но какие-нибудь десять минут — и можно выжимать. Так ведь это Паваротти — ему попробуй выразить неудовольствие… Где сейчас разлагаются его золотые связки?

Вот он, дом № 15а. Типичный для начала XX века. Его окна отражали Серебряный век — прекрасный, но мимолетный, поскольку серебра хватило ненадолго. Одна полицейская машина здесь уже стояла — въехав двумя колесами на узкий тротуар. Накренившись. Перед парадной была натянута заградительная лента. Надо понимать, что все случилось на втором этаже: в открытом окне там курил полицейский. Лейтенант. На первом этаже располагался круглосуточный магазин продуктов, перед ним сидели на корточках два меднолицых человека. Они тоже курили.

Увидев Чистова, лейтенант в окне двумя пальцами выстрелил окурком вверх. Описав дугу, тот приземлился у ног майора. Там уже лежало много окурков.

— Виноват! — сообщил сверху лейтенант, но Чистов не отреагировал.

Наступил на окурок и продолжил следование к месту преступления.

Подойдя к ленте, намеревался приподнять ее над головой. Наклониться хотел и пройти под ней, проскользнуть. Проплыть, как большой корабль под разведенным мостом. Увы, полное фиаско. Ленту пришлось порвать. Чистов скрылся в парадном, и из темноты донесся гул его шагов. На ветру метались пестрые обрывки ленты.

2.

Раннее летнее утро образца 1952 года. Или 1953-го — скорее даже так. Мама, бабушка и я стоим возле нашего дома на Фонтанке. Окружены чемоданами: едем в Крым. Ждем машину — не до Крыма, конечно, до вокзала. А славно было бы на машине до Крыма — как в каком-то фильме ехал народный артист Аркадий Райкин. В Крым мы едем уже не в первый раз, и больше всех он преображает, как ни странно, бабушку. Она возвращается оттуда загорелой и молодой.

Нас отвезет туда бабушкин брат дядя Валя. Знает, что она ни за что не вызовет такси — дорого! — а так и будет перескакивать из автобуса в метро со всеми нашими баулами. Жена Эльвира в шутку называет его бабушкиным шофером, но при этом не смеется. Зато смеется их дочь Верка.

И вот стоим мы, значит, у нашего дома, и Крым начинается прямо уже здесь. Солнце и легкий ветер. Трепещут мамино и бабушкино ситцевые платья. От мамы сладковато пахнет потом: выносила чемоданы, нам с бабушкой не позволила. Когда я на людях говорил, что мама очень сильная, все смеялись. Однажды она, стесняясь, попросила меня этого не делать.

— Почему, мам?

— Ну, вообще… Ну, просто женщина должна быть слабой, понимаешь?

Я знаю, из-за какого поворота ждать «Победу» дяди Вали, и иду в сторону моста. Я замечаю его «Победу» уже тогда, когда она появляется между Инженерным замком и Летним садом. На улице много таких машин, но эта — наша, семейная. Я люблю ее как живую, иногда глажу ее и с ней разговариваю. Все в школе знают, что, когда дядя Валя совсем постареет, он передаст машину мне (ну не Верке же в самом деле!). Это знают мама и бабушка. Все, кроме дяди Вали, которому я, ребенок тактичный, ничего не говорю. Думаю, он и сам догадается, — дело-то очевидное.

Стоя на углу Фонтанки и Пестеля, я первый встречаю машину. Дядя Валя останавливается и сажает меня на переднее сиденье. И вот мы с ним — нынешний и будущий владельцы «Победы» — медленно и с достоинством подъезжаем к нашему дому. Мне кажется, что это я сижу за рулем. Я так в это верю, что всегда рассказываю о том, как мне доверяют вести машину от Пестеля до нашего дома. По всему городу это не получается (развожу руками), ну, просто невозможно, но от Пестеля до нашего дома — это пожалуйста. Говоря так, я выгляжу человеком, который знает пределы своих возможностей. И в то же время (смирение паче гордыни) отлично исполняет то малое, что ему доступно. Ведет настоящую «Победу», хотя и совсем немного. Нет, лучше так: хотя и совсем немного, но ведет настоящую «Победу».

Дядя Валя — фронтовик. На 9 мая он заезжает за нами и везет нас в ресторан. Заезжает дядя Валя днем, потому что вечером он празднует в кругу семьи. Которая к нам не ходит. Мама и бабушка между собой называют его жену «эта сучка». В детстве я думал, что сучка — это женский род от слова сучок. Дядивалина жена Эльвира и в самом деле напоминает сучок — тощая, с острыми плечами и мелькающими в воздухе растопыренными пальцами.

Кроме как с дядей Валей мы в ресторане ни с кем не бывали. И тем более без него. Там всегда играл маленький оркестр (скрипка, контрабас, гитара и аккордеон), но меня пленяла другая музыка: негромкий перезвон медалей при каждом движении героя. Я мечтал, чтобы мой пиджак в будущем рождал такую же негромкую музыку. Когда я сказал бабушке, что, кроме «Победы», ожидаю от дяди Вали передачи орденов и медалей, она строго ответила, что их надо заслужить, и происходит это, по ее словам, только через подвиг.

Я подумал тогда, что для хорошего звона мне хватило бы дюжины медалей. Из этого следовало, что мне надо было совершить двенадцать подвигов. Как Гераклу. Впрочем, на награды дяди Вали мне в любом случае рассчитывать не приходилось. Их все равно бы забрала себе тщеславная Эльвира и цепляла бы ордена и медали на свои аляповатые крепдешиновые платья.

Но в то утро, о котором я сейчас вспоминаю, об Эльвире никто не думал. Мы открыли в машине окна, и теплый ветер трепал наши волосы. Мама охала, что ветер испортит ей прическу, но дядя Валя сказал:

— Чего тебе, Люся, не хватает, так это сумасшедшинки. Не будь такой правильной, и все в твоей жизни наладится.

Возникла пауза. Увидев, что ее глаза наполнились слезами, он нажал на клаксон и посигналил.

— Люська, не обижайся!

Я думаю, это был самый радостный день в моей жизни, потому что в дальнейшем история наша складывалась как-то нерадостно. Бабушка быстро постарела и умерла. На ее похоронах дядя Валя меня обнял и сказал:

— Видишь, Тимочка, во что превращается человек.

Он плакал. Был каким-то ссутулившимся и похудевшим, словно уменьшился в размерах. Впоследствии я узнал, что уже тогда у него был рак, и бабушка, пусть уже неживая, была последним человеком, на встречу с которым он пришел. Говорят, что даже со своей семьей он тогда уже не очень-то общался. Последние недели лежал в своей кровати молча, повернувшись к стене. Но таким я его не видел, потому что его домашние нас не приглашали и даже не сообщили о его смерти. «Победы» в то время уже не было: эту машину перестали выпускать, и еще при жизни дяди Вали Эльвира ее продала. После его смерти, по слухам, она продала и награды.

Это было давно, в другой жизни — там, где он остался добрым волшебником моего детства. Когда мне случается ездить в машине летом, я всегда открываю окно. Так что тогдашняя наша поездка как бы продолжается. Вопреки очевидности мы все еще едем на вокзал.