2 августа 1942 года, новейший легкий крейсер USS “Кливленд” – только что с верфи – вышел в Чесапикский залив для совершенно секретных испытаний. Шесть беспилотных самолетов-мишеней были выделены флотом для учебных стрельб. Первый, правда, разбился при взлете, но второй благополучно поднялся в воздух. Зенитки крейсера открыли огонь, и после нескольких близких разрывов успешно отправили беспилотник в воду.

Во второй половине дня, испытания продолжились. Третий дрон поднялся в воздух – и первый же залп крейсера отправил его вниз. На следующий день, еще один дрон был уничтожен столь же эффектно. Два последних испытания были отменены, так как адмиралы сочли, что увидели достаточно. Три дрона были сбиты, ценой израсходования всего двенадцати снарядов с VT-взрывателями. С обычными таймерными взрывателями, на это ушло бы минимум вдесятеро больше боеприпасов. Адмиралы увидели чудо…

Эффективность зенитного огня в значительной степени зависит от эффективности взрывателя. Проблему поражения движущейся (подчас очень быстро) цели в воздушном пространстве невозможно решить без механизма, подрывающего зенитный снаряд в нужной точке – потому что вероятность прямого попадания для крупнокалиберных зениток слишком мала, чтобы полагаться на нее всерьез.

Исторически, первыми взрывателями для зенитных снарядов были обычные дистанционные трубки. Изначально разработанные для воздушного подрыва шрапнельных снарядов, к Первой Мировой Войне они прошли долгий путь эволюции и превратились в весьма точные механизмы.

В основе своей трубка представляла собой диск с просверленной в нем кольцевой канавкой, наполненной порохом. Задавая время подрыва снаряда, артиллерист проворачивал диск так, чтобы напротив запального отверстия (передающего пламя к основному заряду) оказалась строго определенная длина канавки. При выстреле, канавка воспламенялась с одного конца, огонь бежал по пороховой дорожке, пока не достигал запального отверстия. Происходил взрыв.

Дистанционные трубки были дешевым, надежным и отработанным решением. Но с точки зрения стрельбы по воздушным целям, у них был ряд важных недостатков. Скорость горения пороховой дорожки не была постоянной; она варьировала в зависимости от давления, температуры и влажности воздуха. Это было особенно актуально для зенитных снарядов, выстреливавшихся на высоту в несколько километров.

Пытаясь решить проблему, артиллеристы экспериментировали с разными типами пиротехнических смесей, но результаты были двоякими. Смеси, которые горели достаточно стабильно и предсказуемо, были сложны в массовом производстве. Любые отклонения в технологическом процессе приводили к непредсказуемому варьированию времени горения.

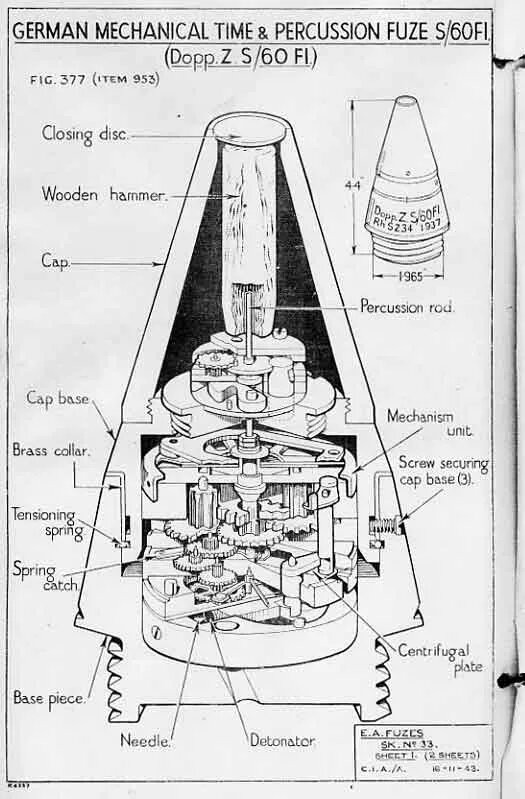

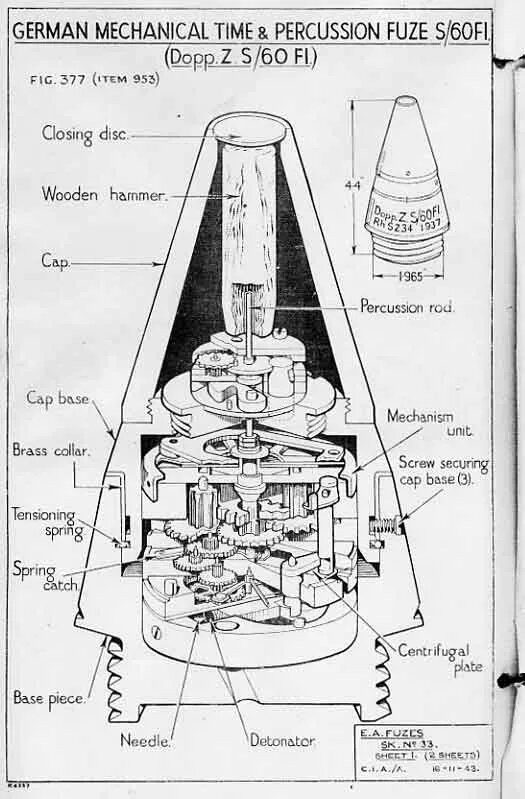

Настоящим шагом вперед стали механические таймерные взрыватели. В них использовался пружинный часовой механизм. Механический взрыватель был намного точнее пиротехнического, и его работа не зависела от атмосферных условий. Но механические таймерные взрыватели были очень сложны и дороги в производстве.

У всех временных взрывателей была принципиальная проблема; их эффективность напрямую зависела от точности расчета времени полета снаряда. Что было непростой задачей, учитывая сложность определения положения быстро движущейся цели в трехмерном пространстве. Малейшее расхождение между расчетным и фактическим – например, в результате маневров неприятельского самолета – и зенитный снаряд взорвался бы либо слишком рано, либо слишком поздно, чтобы поразить цель. И даже самые совершенные системы управления огнем неизбежно давали некоторую неточность.