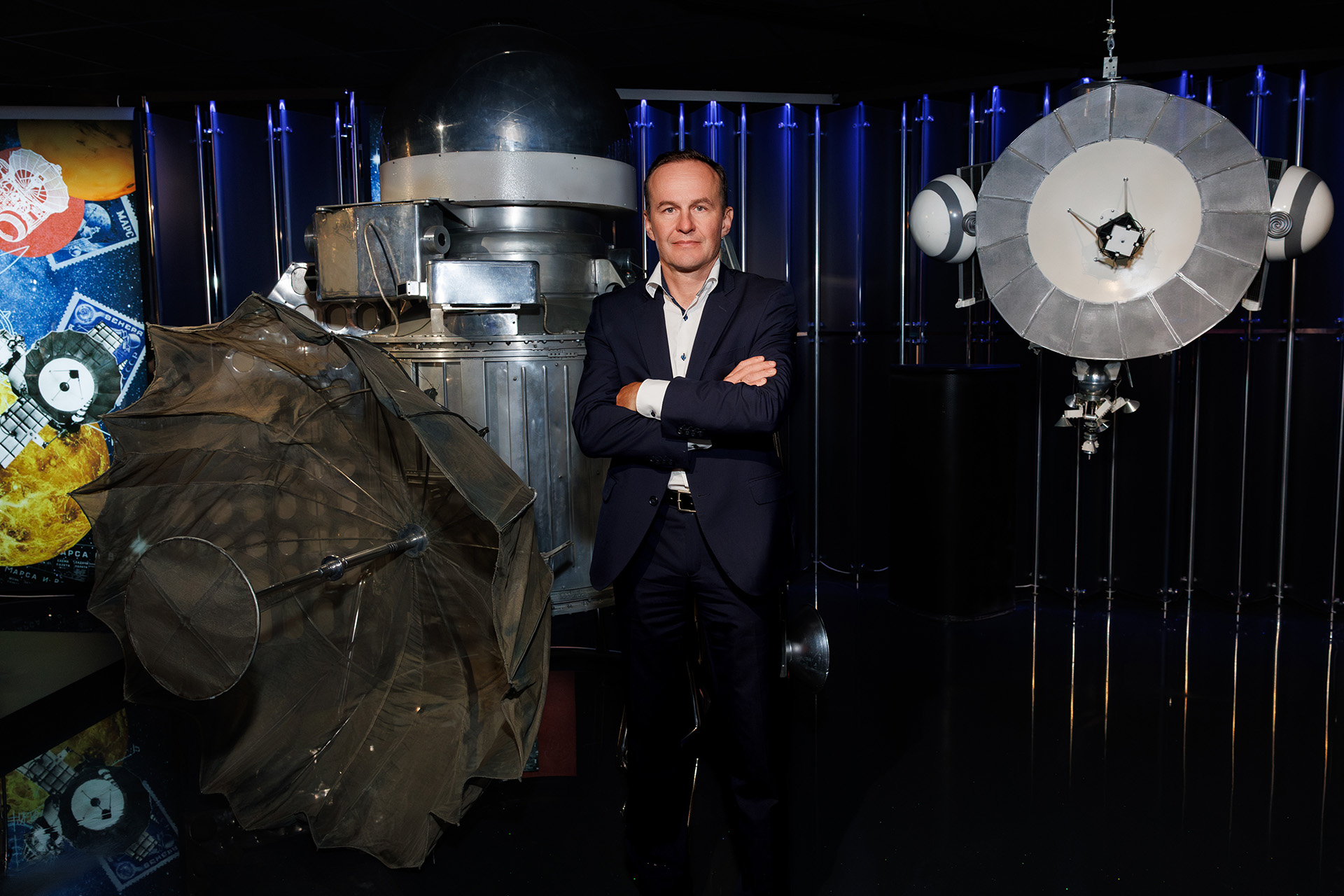

Сергей Рязанский стал первым российским космонавтом, покорившим Эверест. В большом интервью «Снобу» он рассказал о восхождении, а еще о том, где искать мотивацию и как преодолевать себя в смертельно опасных условиях, и, конечно, о сходствах и различиях между полетом в космос и восхождением на высочайшую точку планеты.

Сергей, мы с вами знакомы давно, с 2014 года, и когда я узнала о том, что вы собираетесь на Эверест, первая мысль, которая у меня возникла: неужели вы так соскучились по космосу, что решили подняться на самую высокую точку нашей планеты, чтобы быть ближе к нему? Если я не ошибаюсь, это 8848 метров. Это была основная причина?

Конечно (смеется). Причин, на самом деле, было несколько. Мне нравятся горы. И если ставить цель, то самую высокую — Эверест. Я про него много слышал: и что подготовка сложная, и что красиво безумно. Еще возникла идея снять фильм.

Плюс есть такое «неизлечимое заболевание» — называется «плоскопопие»: когда ты чего-то достиг, очень вредно сидеть и не развиваться дальше. Нужно искать новый вызов, двигаться вперед, вширь, вглубь, ввысь. Поэтому я пробую все: паруса, море, горы — стараюсь все это как-то освоить.

Мы с вами виделись буквально через несколько дней после вашего возвращения с Эвереста. И у меня сложилось впечатление, что вы выглядели как человек, который побывал между жизнью и смертью. Это действительно так или я просто слишком впечатлительна?

Отчасти да. Я всегда смеялся, что я «железный», что у меня хорошая выносливость и я могу долго и много терпеть. Но на Эвересте я понял, что я вообще не железный. Я знал, что будет тяжело, но не осознавал насколько. Понимал, что идем на кислороде. Пришлось подниматься и спускаться буквально на «морально-волевых». Плюс, конечно, болезнь наложилась, оставила свой отпечаток. Восхождение далось очень непросто.

Давайте восстановим хронологию финального штурма вершины. Как это было?

История была, на самом деле, очень красиво продумана. Нас девять человек, делимся на две группы. Одну возглавляет известный альпинист Виктор Володин, другую — Александр Абрамов, я в его группе. Изначально планировали идти вместе, но наша группа решила сэкономить силы для съемок фильма.

Для понимания: сначала располагается базовый лагерь, затем Ледник Кхумбу, потом первый, второй, третий и четвертый лагеря. Четвертый — штурмовой. Изначально мы планировали перелететь Ледник Кхумбу, который уже дважды туда-сюда переходили, на вертолете, чтобы сэкономить силы. Но непальское правительство внезапно запретило использовать вертолеты для заброски туристов, разрешив их только для медицинской эвакуации. И поэтому мы вышли с опозданием на сутки. По новому плану первая группа штурмовала Эверест 19 мая, мы — 20-го. Девятнадцатого было идеальное погодное окно. И конечно, была безумная очередь на Эверест, потому что все одновременно ломанулись.

Очередь на Эверест?

Да, все выбирают самые лучшие погодные условия. Естественно, в этот период толпа пытается взойти. Первая группа взошла вся, но на спуске одной девушке и мужчине стало плохо. Абрамов отправил шерпов на спасработы с дополнительным кислородом. Это затянулось. Наступает непогода. Появляется понимание, что 20-го мы никуда не идем. Скорее всего, будем пережидать. Погода становится еще хуже: в моей палатке от сильного ветра сломало дугу и оторвало предбанник. Температура была –20 °C, а на ветру –25 °C. Переночевали. Утром решили: двоих надо эвакуировать, шерпы помогут, а остальные уже не ждем погоды — идем вниз, во второй лагерь.

То есть штурм вершины отменяется?!

Я помню свои чувства, когда с высоты четвертого лагеря увидел маленькую желтую точку — второй лагерь в сотню палаток, если не больше, куда я должен сегодня прийти. И понял, что обратно вряд ли заберусь. Я до последнего надеялся, что Абрамов передумает и скажет: «Ладно, ребята, давайте». Поэтому я вышел последним. В итоге во второй лагерь, на высоте шесть с половиной тысяч, я тоже пришел последним. И вдруг понял, что в группе случилась какая-то дизмораль и почти все улетели вниз на вертолете. Остались только руководитель Саша Абрамов, мой оператор-испанец Луис и я.

Получается, вы остались втроем?

Да. И вот 20 мая. Я понимаю: мы полгода готовились, полтора месяца жили в Непале, тренировались. Потратили кучу сил — моральных, психологических, — вложили их в фильм, которого теперь не будет. Какой смысл снимать про невосхождение? Я говорю: «Абрамов, неужели все впустую?» Очень жалко. Он отвечает: «Смотри, есть погодное окно, но 27-го. Ждать долго, тяжело, да и сезон заканчивается, лагеря скоро свернут». Потом добавляет: «Кажется, есть небольшое окошко 24-го. Надо выходить завтра».

Мы переглянулись. Я говорю: «Ладно, давай попробуем». Хотя с ужасом понимаю: во-первых, я начал заболевать, во-вторых, после спуска сил почти не осталось. Рядом сидит испанец Луис, смотрит на меня глазами кота из «Шрека». У него за плечами куча восьмитысячников, но на Эвересте он еще не был. При этом он опытный, здоровый, выносливый. Руководитель Саша Абрамов начинает подсчитывать ресурсы, кислород. Понимает, что на троих кислорода не хватит. Я предложил: «Давай обзвоним соседние команды, может, у них что-то осталось». Но нет, ни у кого ничего нет, все сворачиваются. В итоге решаем идти вдвоем с оператором Луисом.

23 мая мы были в третьем лагере. Тут я понял, что совсем разболелся: температура, ночью проснулся в спальнике весь мокрый, потому что жар. Кашель, как у чахоточного. Впервые мелькнула мысль: может, не стоит? В таком состоянии в горы не ходят, обычно разворачиваются, чтобы не рисковать. Нашел в аптечке антибиотики, закинулся ими, добавил другие лекарства. Утром стало чуть полегче. Пошли дальше.

Между третьим и четвертым лагерем есть место — узкий склон. Мы вышли 23 мая в 9 утра. Там пробка: навстречу спускаются человек сто пятьдесят. Все говорят: «Ребята, не ходите, там все сдувает, палатки рвет, непогода, еще трое суток такая погода будет». Мы часа полтора сидели, пропускали эту огромную группу унылых людей, которые понимали, что…

Они не дошли?

Да, и вторая попытка не факт, что будет. Шерпы переговариваются между собой, все понимают: непогода. На меня смотрят как на старшего. Я, естественно, связываюсь с руководителем по рации. Говорю: «Саш, тут все говорят про непогоду». Он отвечает: «Я сижу на прогнозе. А вдруг? Дойдите до четвертого лагеря, а там посмотрим». В 16:30 мы были в четвертом лагере. Шерп готовил чай. Я дозвонился до Абрамова, он говорит: «Сейчас, подожди, прогноз обновится через полтора часа. Отдыхайте». Посидели, попили чай. Через полтора часа выходим на связь и он говорит: «Есть погодное окошко. Давайте, выходите».

А окошко имеется в виду максимально хорошие погодные условия без каких-то шквальных ветров?

Да, на Эвересте в чем проблема: есть место, которое на сленге называют «балкон» — узкий гребень. Справа — пропасть, дна не видно, слева — склон градусов под 70. Идешь по самому краю, пристегнутый к веревке, со страховкой, связаны между собой. Но ветер такой сильный, что человека может просто сдуть. Дойдя до этого гребня, я второй раз подумал: может, не надо? Идти тяжело, я болею, сил мало. По статистике, больше 90% людей, погибших на Эвересте, гибнут на спуске. На морально-волевых до вершины доходят, но потом силы заканчиваются. Идешь медленнее, чем планировал, кислород тоже на исходе. Это может привести к трагедии.

А что повлияло на то, что маятник качнулся сторону того, что все-таки надо идти? Вы ведь разумом понимали, что все обстоятельства против вас.

Я очень упрямый, мне сложно сдаваться. Сидел, оценивал свое состояние: вроде дышится, по кислороду идем почти по графику, чуть-чуть отстаем, но резерв есть. Если что, в него уложимся. Вершина, казалось, вот она, уже видна. Но пришлось долго идти, много часов. А потом выяснилось, что это не она, настоящая вершина еще дальше. Сворачивать было уже поздно — высота 8700 метров, мы почти пришли. Осталось немного потерпеть.

И вот наконец мы дошли! На вершине никого — Эверест пустой, все слиняли из-за непогоды. Была только группа китайцев, которые поднялись со своей, китайской, стороны. Мы были на вершине примерно в 9:30 утра. И потом нам предстоял путь обратно — палатка ждала во втором лагере, на 6500 метров. Туда я вернулся 24 мая в 23:00.

Вы не спали и почти не ели 24 часа. Как вас встретила команда, когда вы вернулись?

Когда пришел во второй лагерь, испанец Луис меня обнимает, поздравляет, протягивает баночку пива. А я понимаю: есть не могу, пить не могу, только сидеть способен. До палатки дойти не могу. Посидели, посмеялись. Потом вроде оклемался, попил бульончик.

Ну то есть силы на смех все-таки были?

Да. Нервный такой.

Понимаю, что это некорректно сравнивать, но все-таки что физически сложнее: полет на МКС, возвращение на Землю или штурм вершины Эвереста?

Надо сказать, что и то, и другое очень похоже. К космосу долго готовишься и долго восстанавливаешься после. Здесь то же самое. Я долго готовился: спал в гипоксической палатке, тренировался каждый день, иногда по два раза. Специально ездил в горы, потому что самая лучшая тренировка — это ходить в горы. То же самое с космосом. Ну а потом долго восстанавливался.

А психологически?

Психологически это совершенно разные вещи. Космонавт доверяет технике, верит в нее, знает ее. Ты понимаешь алгоритмы, которые в тебя вбили на многочисленных тренировках: что делать, куда бежать, как коммуницировать, какие есть красные линии. А здесь ты один на один с собой. И вот это «зачем мне это надо?» накатывает: жил же хорошо, чего дома не сиделось?

И вот периодически становится себя жалко — ну, потому что… в общем, ты постоянно борешься с собой, ведешь этот бесконечный внутренний диалог, борешься со своим мозгом, с физиологией. И может быть, именно этим горы и привлекают.

Как человеку понять, где жалость к себе — это слабость, а где — разум, который через эту жалость говорит: «Остановись, не иди дальше»? Как отличить одно от другого в момент, когда это происходит?

Это разные вещи. Жалость и оценка рисков. Риск ты оцениваешь логически, а жалость — только эмоционально. Поэтому я все время своим детям говорю: «Дети, никогда нельзя себя жалеть. Вот для того, чтобы вас пожалели, у вас есть папа и мама. Себя жалеть нельзя. Поэтому — схватил за попу и потащил куда-то вкалывать».

Вы немного рассказали о том, как готовились к подъему на Эверест — про гипоксическую палатку, про походы в горы. Какие еще параллели есть между подготовкой к космосу и к Эвересту?

И космос, и Эверест не любят толстых и накачанных. И там, и там это избыточная нагрузка на сердце, и организму будет очень тяжело. Лишняя мышечная масса, которую надо кормить кислородом. Космонавт должен быть, как и альпинист, жилистый и выносливый. Поэтому самые успешные люди — это такой жгут из мышц, сухожилий, нервов и так далее. С точки зрения физиологии — так. Ну и вот, да, эта физическая выносливость… Что спорт у космонавтов — это образ жизни. Те, кто ходят в горы, тоже должны придерживаться такого образа жизни.

Неожиданный вопрос. Самая полезная вещь, которую вы взяли с собой?

(Долго думает.) Хороший вопрос. Что-то одно очень сложно выделить, потому что я очень тщательно подходил к экипировке и вообще ко всему. У космонавтов все всегда дублировано. Здесь то же самое. Фонарик — два. Перчаток — три пары. Варежки — две пары, потому что я видел, как у людей улетали теплые варежки-верхонки. Носков — четыре пары. Да, избыточно. Да, с каким-то перебором. Очень хороший комбинезон российской компании «Баск». Термобелье — правильное. И тонкое, и толстое, ну, вот все такое.

Мы пересеклись в Намче-Базаре — это такой городок в Непале, где после акклиматизации восстанавливались, — с Викторией Боней. Ну, сидим, болтаем, и она спрашивает: «Ты волнуешься, переживаешь?» Я говорю: «Нет». Потому что в своей голове, в мозгах я уже был там — на вершине. Космонавтов учат все визуализировать. Да, вот как летчики ходят по летному полю с деревянным самолетом и отрабатывают какие-то свои виражи, работу в группе и так далее — у нас же то же самое. Ты просто это представляешь, продумываешь хорошо. Вот я там из спальника вылез, так: вот тут у меня термос, вот тут у меня то-то лежит. Звучит занудно. Но на самом деле очень здорово помогает в плане подготовки — продумать, что тебе надо.

А нештатные ситуации тоже визуализируются?

Абсолютно верно. То есть, если вдруг загорается эта лампочка, я делаю то-то-то-то-то-то, а парни делают то-то-то-то-то, и ты прямо проживаешь это.

Про самую полезную вещь спросила, а теперь не могу не спросить про самую бесполезную. Возможно, вы поняли, что вот это взяли зря — лишний груз, зачем я это тащил с собой?

Может, я был неправ, но я набрал с собой кучу всяких батончиков, гелей — организм-то истощается. Я за эти полтора дня потерял 7 килограммов. Но запихать батончики и гели в себя не можешь. Вроде умом понимаешь, что надо что-то съесть, а просто не можешь — не хочется. Поэтому я много притащил обратно.

А не хочется из-за гипоксии?

Непонятно из-за чего. Может, из-за болезни, возможно, из-за усталости. Может быть, из-за гипоксии. Кислород на самом деле полностью не обеспечивает привычную атмосферу. Как говорят альпинисты, баллон с кислородом условно снижает высоту на 1000 метров. То есть если вершина 8848 метров, то с баллоном я поднялся на 7800 метров.

Раз уж мы коснулись темы еды. Про штурмовой лагерь понятно, а что самое вкусное вы ели в базовом лагере? Еда была обычная, человеческая, теплая?

Да, обычная. При этом в базовом лагере у компании «Семь вершин» были просто шикарные условия. Я так понимаю, они взяли непальского шеф-повара, свозили его в Россию, научили готовить борщ, блинчики со сгущенкой, запекать форель, делать солянку. В общем, еда была качественная и вкусная.

По поводу команды. Вы упомянули оператора, гида, шерпов. Как они повлияли на ваш успех? И я правильно поняла, что вы были главным в команде? Или, может быть, лидером был Александр?

Конечно, в экспедиции всегда есть руководители, которые все курируют. Это, например, шерп, который уже тут был, понимает, что, куда и как. Он работает как высотный гид: идет с тобой в связке, помогает, если где-то не можешь пристегнуться или чего-то еще. Он следит за ситуацией, но окончательное решение принимает клиент. В нашей маленькой группе, состоящей из меня и оператора, понятно, что если я разворачиваюсь, то разворачиваются все, включая шерпа. Поэтому ответственность за принятие решений лежит на руководителе экспедиции, который там в базовом лагере сидит и отдыхает. И на мне, потому что я должен оценить свои силы и решить, идем ли мы дальше.

Не было ли момента, когда кто-то из команды, условно, шел наперекор вашему желанию и говорил: «Нет, это мы делать не будем» или, наоборот, настаивал: «Делаем»?

Шерпы на все отвечают: «Есть, сэр». Спрашиваешь: «Сколько нам еще идти?» — «Есть, сэр».

С шерпами все понятно. А был ли момент, когда вы почувствовали, что команда вас буквально спасает?

До того как мы расстались, мы очень поддерживали друг друга: шутки, прибаутки, какая-то помощь. И это, конечно, очень важно. Потому что ты и так наедине с собой, и команда нужна. На самом восхождении, в общем, остаешься только ты и шерп, который старается помочь. А с ним ты постоянно связан веревочкой.

Правда ли, что в горах из-за экстремальных условий можно сойти с ума?

Не совсем так. Гипоксия иногда выкидывает разные штуки с мозгом. Например, на высоте 8000 метров человек может начать раздеваться или вести себя неадекватно. Кто-то рассказывал, что у него были галлюцинации, будто рядом идет кто-то еще. В общем, что-то в этом роде. Это чисто «горняшка» (горная болезнь. — Прим. ред.). Когда мозгу не хватает кислорода, он может начать вести себя неадекватно. Ты можешь просто реально не оценивать свои поступки и опасности.

Помнит ли человек потом, что с ним происходило? Или это стирается, как, например, после большой дозы алкоголя?

А вот не знаю. Конкретно у меня такого не было, но, в целом, из тех, кто… Ну, рядом особо никто не ходил, так что сложно сказать.

Вы в одном из интервью говорите, что главное — процесс, а не вершина. Но иногда, когда слушаешь людей, побывавших на вершине, кажется, что все просто хотят фотографию на 8848 метрах. Поэтому вопрос: для вас что было важнее — процесс или вершина? Вот только честно. И как научиться ценить путь, а не только результат?

Однозначно, главное — путь. Потому что ты общаешься с людьми, расширяешь свои собственные границы, получаешь удовольствие. Для кого-то реально важно «нарисовать звездочку на фюзеляже». Да, люди «собирают семь вершин» — самые высокие горы всех континентов. Мне это, например, совершенно неинтересно. Для меня важно, чтобы, во-первых, история была красивой — Эверест, понятно, что круче горы нет. А во-вторых, чтобы это был некий челлендж, чтобы не было бы вот так вот на «изи». Может, поэтому я выбираю такие цели: только преодолевая себя, понимаешь свои возможности, границы и самого себя. Но, с другой стороны, возможно, я где-то лукавлю. Когда встал вопрос, что процесс-то уже закончен и все, ребята, разворачиваемся, едем домой (и все так и сделали), во мне такая злость появилась: как же так, столько усилий насмарку! Ну жутко жалко, очень жалко. И все, а дальше я уже закусил.

Если проанализировать все наше интервью, мы с вами действительно говорим о процессе. Все это время мы обсуждаем именно процесс, хотя, да, он был увенчан успехом, результатом — и все равно вершиной.

Самое смешное, что, когда поднялся на вершину, единственная мысль была: «Да, фильм будет». Не о том, что я туда взошел, забрал что-то или испытал какой-то восторг. Нет, было абсолютно четкое чувство хорошо выполненной работы.

Я слышу, что фильм вас действительно мотивировал, он был для вас топливом. Еще вас мотивировали вот эти ложные пики, когда казалось, что вот он, тот самый пик, и вы шли к нему. Психологи ведь говорят, что человеку в снежной целине важно видеть хоть какой-то ориентир, чтобы была цель. Потому что, если просто снежная целина без столбов, ориентироваться невозможно. Расскажите, вы упомянули, что узнаете себя и переходите свои границы. В момент, когда вы стояли на вершине, осознавая, что сделали это и фильм будет, что нового вы узнали о себе?

Ну, что я полный отморозок, это точно. На самом деле осознание приходит постепенно. Я понимаю, что границы однозначно расширились. Почему-то меня все спрашивали: «Серега, Эверест — и все, с горами завязываешь?» Но через какое-то время, помыв и просушив альпинистское снаряжение, я понял: нет, ребята, не завязываю. Пошел отдавать что-то в ремонт, что-то зашивать. Начал готовиться к чему-то следующему. К чему — пока не знаю. Но важно периодически себя встряхивать.

Кому точно не стоит идти в горы?

Во-первых, тем, кто не умеет оценивать риски. Потому что мы «э-ге-гей», а на спуске окажется, что человек переоценил свои силы. Нужно быть уверенным, что ты в нормальном состоянии здоровья, потому что это большая встряска для организма. Организму, даже космическому, очень тяжело. Например, перед нами спускался индус, и его родственники связались с одним из наших ребят. Тот сфотографировал умершего и выложил в социальную сеть, после чего родственники начали писать. У индуса на спуске не выдержало сердце: видимо, плохая подготовка или какие-то болячки. Поэтому обязательны чекапы и жесткие тренировки. Это не шутки. Один из участников нашей группы признался, что переоценил себя: дойдя до четвертого лагеря, он понял, что дальше не пойдет. Силы покинули его, это была высота около восьми тысяч метров.

Все, кто идут на Эверест, в том числе те, кто был со мной, уже покоряли горы, и не одну. За плечами у них пятитысячники, шестысячники, обязательно семитысячники. На семитысячниках ты обычно идешь без кислорода, но понимаешь, что организм выдерживает такую высоту. Пусть тяжело, но он справляется, дышит. И даже при такой подготовке Эверест — это очень физически сложная гора. Ты постоянно работаешь не только ногами в тяжелейших ботинках, но и руками. То есть ты поднимаешься на жумаре по веревкам. К этому тоже нужно готовиться.

У нас очень много друзей, которые, естественно, ходят в горы. Я им сказал: «Слушайте, для себя я сформулировал вот что. Все, что 5,5–5,600, типа Эльбруса, — это для любого человека. Это класс. И ниже. Условно, там 7000-ники — для спортсменов. Все, что выше, — для отморозков. Поэтому, если ты чувствуешь, что ты полный отморозок, и тебе не жалко просто всего, что у тебя есть, — иди, пожалуйста. Конечно, иди. Но с пониманием, что ты можешь не вернуться».

Я знаю, что вы часто выступаете с мотивационными лекциями, которые можно назвать коучинговыми, ведете телеграм-канал, где рассказываете о своих путешествиях. Если бы вы, опираясь на весь свой опыт, готовили человека к большому испытанию, какие три ключевых шага вы бы ему предложили?

Первое — надо понять, зачем тебе это нужно. Потому что в какой-то момент придется переступать через себя, находить дополнительную мотивацию и прочее. Просто с кондачка великой цели не достичь. Второе — четкое и жесткое планирование. Что бы ты ни делал, нужно все продумать, визуализировать, составить план, понимать, что делать, если, например, закончится кислород или произойдет что-то еще. Я четко знал: когда заканчивается второй баллон, где бы я ни был, я должен развернуться. У тебя должны быть красные линии, которые ты строго соблюдаешь, иначе на спуск сил не хватит. И третье — учиться, учиться и еще раз учиться, тренироваться, готовиться. Это, конечно, очень важно.

Мы сегодня много говорили про фильм, который, можно сказать, помог вам взойти на вершину. Когда он выйдет?

Тут, на самом деле, два вопроса. Первый: каким вообще будет фильм? Потому что мы планировали одно, а в итоге получается совершенно другой сценарий. Мне самому любопытно, что из этого выйдет. Второй вопрос: когда? Изначально мы ставили сроки: трейлер в конце июля, фильм в сентябре. Но сценарий меняется, и возможно, придется что-то доснимать — интервью, разговоры или еще что-то. Так что посмотрим.

Можете ли вы уже поделиться, где читатели «Сноба» смогут посмотреть фильм?

Мы пока сами не понимаем. Сейчас мы пытаемся договориться с платформами, чтобы они взяли фильм. Это поможет хотя бы частично отбить финансы. Дальше все будет зависеть от условий: когда и где мы сможем выложить фильм в свободный доступ, например в VK или еще где-то. Все станет ясно, когда выйдет трейлер. Кстати, маленький спойлер, но, помимо гор, в фильме будут съемки из космоса.

Ранее эти кадры нигде не показывали?

Нет, ранее их нигде не показывали. Там будут наши беседы с Международной космической станцией в прямой видеоконференции и мои съемки пролетов над горами. Все это будет смонтировано вместе.

Интересно, вы, когда пролетали над горами и их снимали, знали, что в какой-то день окажетесь на пике?

Надо сказать, что в нашей семье горы были под запретом всю жизнь. Старший сын Михаила Сергеевича (Михаил Сергеевич Рязанский — дедушка Сергея Рязанского, ученый-конструктор, входил в Совет главных конструкторов, определявший стратегию освоения космоса, во главе с Сергеем Королевым. — Прим. ред.), мастер спорта по альпинизму, погиб на Белухе. Поэтому дома всегда был запрет на такие походы. Но когда уже некому было запрещать, я начал ходить на небольшие горы — две-три тысячи метров. Потом меня пригласили участвовать в восхождении «Лидеров России» на Эльбрус. И мне понравилось. Я ничего не знал, ничего не понимал, но были очень хорошие инструктора. После космического полета начались горы. До этого я как-то не воспринимал их всерьез. Понимал, что хочу везде: и туда, и сюда, и в Непал тоже. Но мысль о том, что я начну карабкаться на большие горы, даже не приходила в голову.

Какой запах или звук с Эвереста вы никогда не забудете?

Ух. Там есть несколько мест, где ты проходишь либо рядом, либо под ледяными козырьками. Когда лед начинает трещать, ты понимаешь, что он запросто может обрушиться, сойти и смахнуть всю вереницу участников. И никто ничего не сможет сделать. Кстати, знаешь, что нужно делать, если на тебя несется лавина или сирак вот этот ледяной? Прыгать в ближайшую трещину.

Мне кажется, тебя просто замурует всем этим.

Фиг с ним, зато тебя не убьет, не снесет этой скоростью. А там как-нибудь откопают.

Философский вопрос. Если бы Эверест мог задать вам один вопрос, то какой? И как бы вы на него ответили?

Вопрос: «На хрена?!» Ответ: «Потому что ты есть».

Я вас знаю давно и могу сказать одно: вы не устаете удивлять. 753 прыжка с парашютом, проект «Марс-500», два полета в космос, 304 дня на орбите, а теперь — Эверест. Что дальше? И где тот рубеж, когда захочется остановиться?

На самом деле у меня огромный список. Как я уже сказал, горы останутся. У меня был Северный полюс, правда на ледоколе. Была Антарктида под парусом. В Антарктиду еще вернусь, сейчас думаю над чем-то поинтереснее. Очень хочется, например, дойти до полюса на лыжах. Кругосветку мы давно обсуждаем с ребятами. Но с нашим графиком — пятеро детей, выступления, постоянные командировки — выделить восемь месяцев на кругосветку нереально. Я предложил ребятам: давайте сделаем кругосветку командой. Каждый возьмет свой участок: кто-то месяц, кто-то полтора. В итоге команда пройдет весь маршрут. Это было бы прикольно. Даже нашли хорошее парусное судно, но с финансированием пока сложно. В следующем году планирую Амирантские острова, это слева от Сейшел, но пока не подтверждено. Подтвержден маршрут по Курилам — от Южно-Сахалинска до Петропавловска-Камчатского с заходом на все острова. А вишенка на торте — в сентябре сплав по Замбези с «Комбат-турами». Это самый крутой рафтинг, который вообще есть в мире. Мы пойдем не в большую воду, куда ходят спортсмены, — категория будет не 6, а 5. Но, думаю, нам и этого хватит.

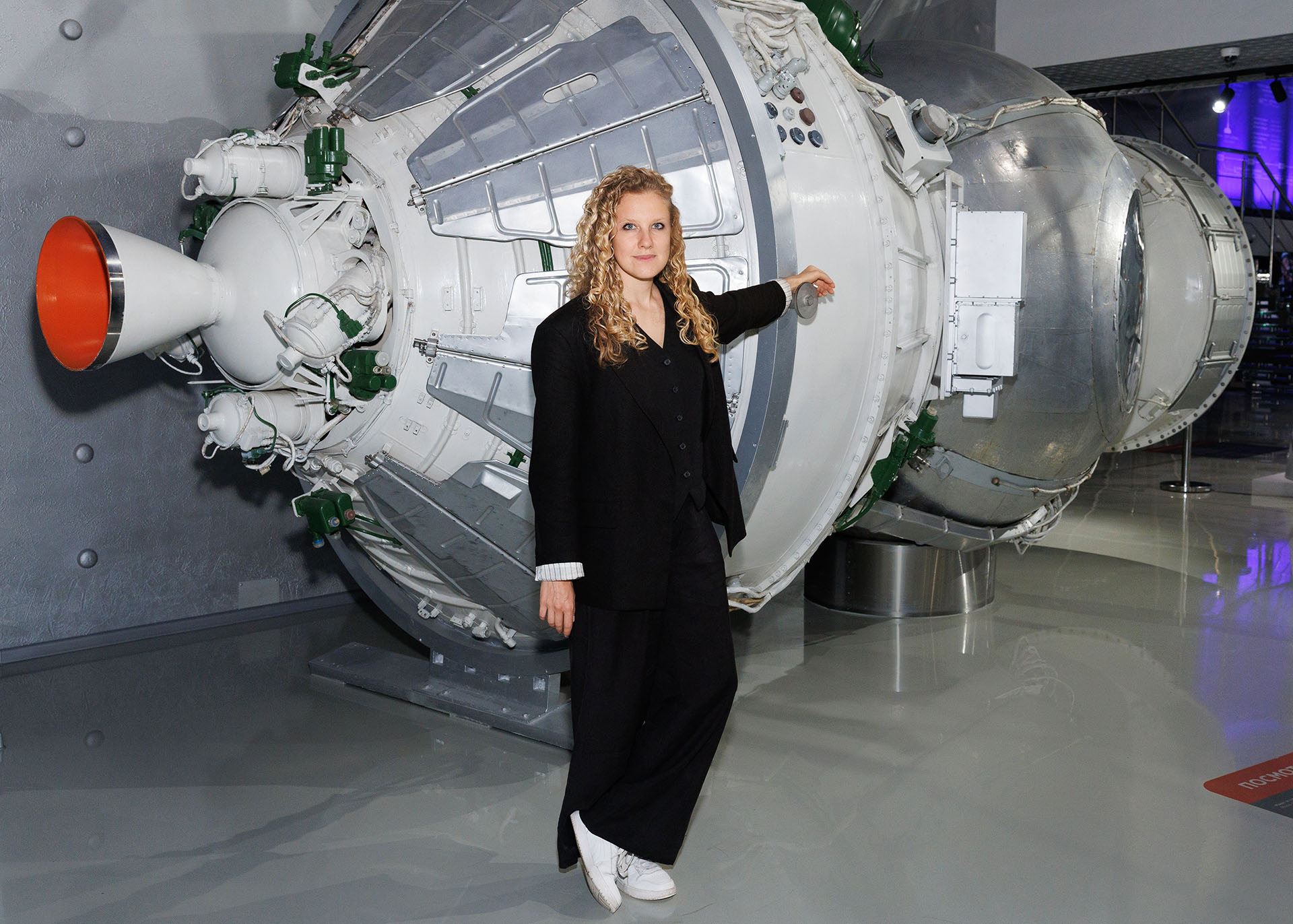

«Сноб» благодарит Музей космонавтики за помощь в организации и проведении съемки.