Журналист и автор телеграм-канала «Зона комфорта» Злата Фетисова отправилась в экспедицию по Камчатке. Боролась с морской болезнью, ныряла с косатками, ходила по берегу мимо свежего медвежьего помёта и слушала мифы о древнем боге Кутке, совокуплявшемся с морскими раковинами.

Большой моторный катамаран «Беринг», предназначенный для нашего познавательного круиза с биологом, получил своё имя, вернее, фамилию — от мореплавателя, который в начале XVIII века возглавил первые научные морские экспедиции в России и совершил важнейшие открытия о Камчатке. Подвиг Витуса Беринга и команды учёных мы едва ли могли бы повторить, однако, поднимаясь на борт названного в честь него судна, всё-таки предвкушали приключения и открытия. Они с нами произойдут.

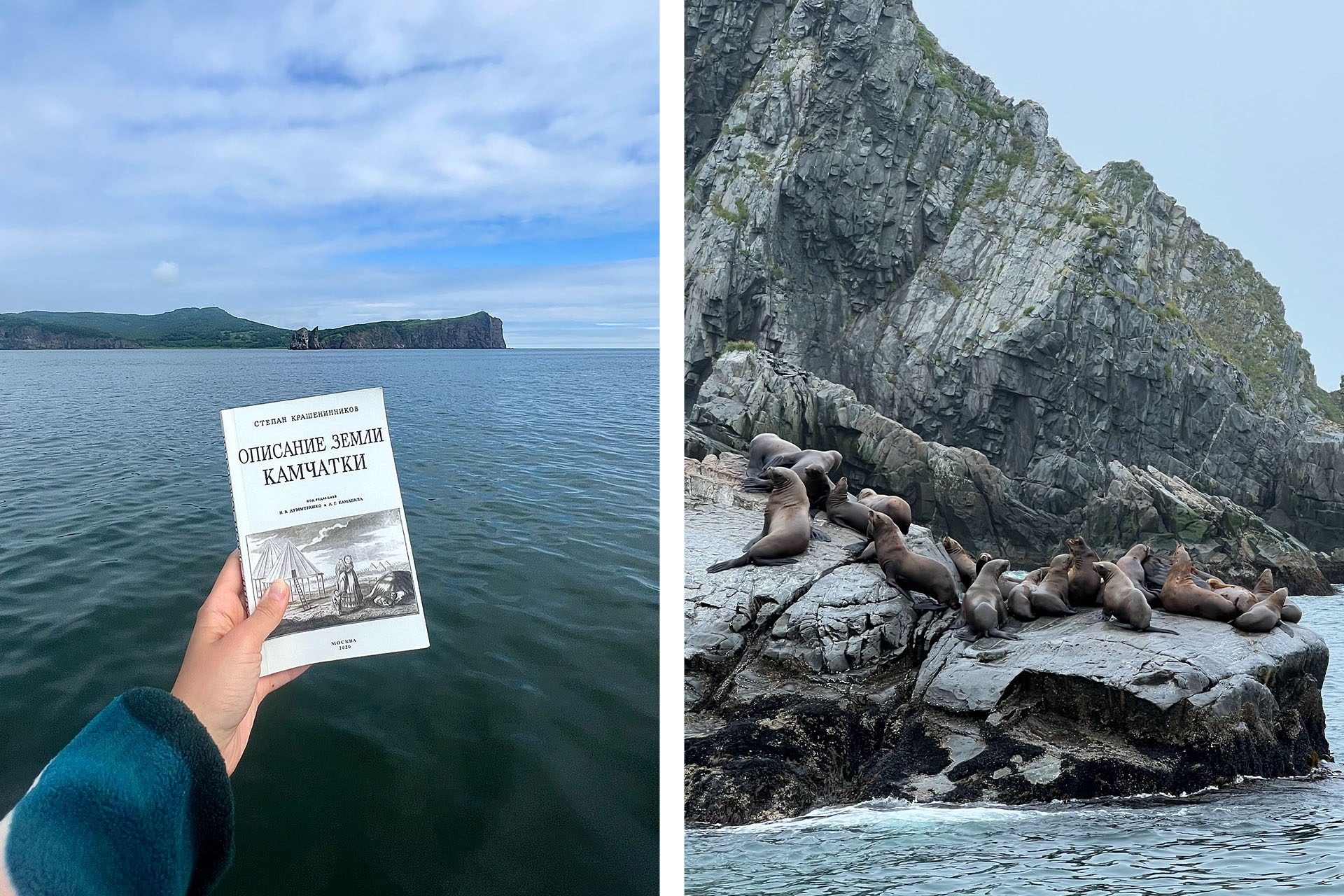

Рано утром какого-то дня, который теперь уже сложно указать на календаре, мы вышли из Авачинской бухты, где от сильных ветров, цунами и других невзгод с открытого океана укрылся Петропавловск-Камчатский. Триста лет назад отсюда в экспедицию к берегам неизведанной Аляски под начальством Беринга отправились два пакетбота, небольших, но быстрых почтово-пассажирских судна: «Святой Пётр» и «Святой Павел». Так столица Камчатки получила своё имя. Окружённая вулканами Авачинская губа выпускает суда в Тихий океан через узкое глубокое устье. После него качка сразу становится ощутимее.

У морской болезни свои счёты с каждым. Во всяком случае, мне довелось наблюдать и тех, кто провёл весь день, перегнувшись за борт, и тех, кто просто побледнел. Себя я обнаружила где-то посередине. От «удобрения океана», как экипаж в шутку называет происходящее с новичками, спасли таблетки от укачивания.

Едва выйдя на воду, мы попали в лапы густого тумана. Примерно с середины июня и до конца августа на Камчатке настырно идут дожди. Философ Сенека, любовно называющий воздух и воду самыми гладкими вещами на свете, пожалуй, мог бы разочароваться, побывав летом на Камчатке. В сгущённом белом облаке, окутавшем «Беринг», не просматривалось даже пасмурное небо. И поскольку двигались мы на юг, вдоль юго-восточного берега, иных перспектив не предвиделось. Чем ближе к Лопатке — южной оконечности Камчатки, откуда триста лет назад охотники на байдарках отправлялись на Курильские острова торговать бобровыми мехами и где теперь заброшки и метеостанция, — тем пасмурнее и сырее погода.

Встреча с косатками и непристойные мифы

Большой Авачинский залив изрезан живописными бухтами. Горы подступают прямо к берегу. Прибрежные утёсы усеяны раковинами, при виде которых вспоминается одна парадоксальная история. В конце XVII века, когда на Камчатскую землю пришли с материка якутские и анадырские казаки, среди местных жителей — ительменов — бытовал миф о том, как бог Кутка, творец земли и неба, безрассудно совокуплялся с морскими раковинами. Разное, знаете ли, бывает. Когда одна из раковин сомкнулась, Кутка, которого ительмены и без того считали глупцом и невежей за сотворение огнедышащих гор, лишился последнего достоинства.

Бродить глазами по рельефу Камчатского побережья, карабкаться, как альпинист, по выступам и трещинам вдающихся в океан скал можно часами. Стоишь на палубе, слегка подкидываемый волной, и воображаешь, что паришь у края света. Вытрезвляют +11 градусов и холодный ветер с моросящим дождём — гонят исподтишка в каюту, где уже распростерла цепкие лапы морская болезнь: укачивает моментально. Приходится лежать в кают-компании прямо у обеденного стола и, закрыв глаза, предаваться сумбурному сну.

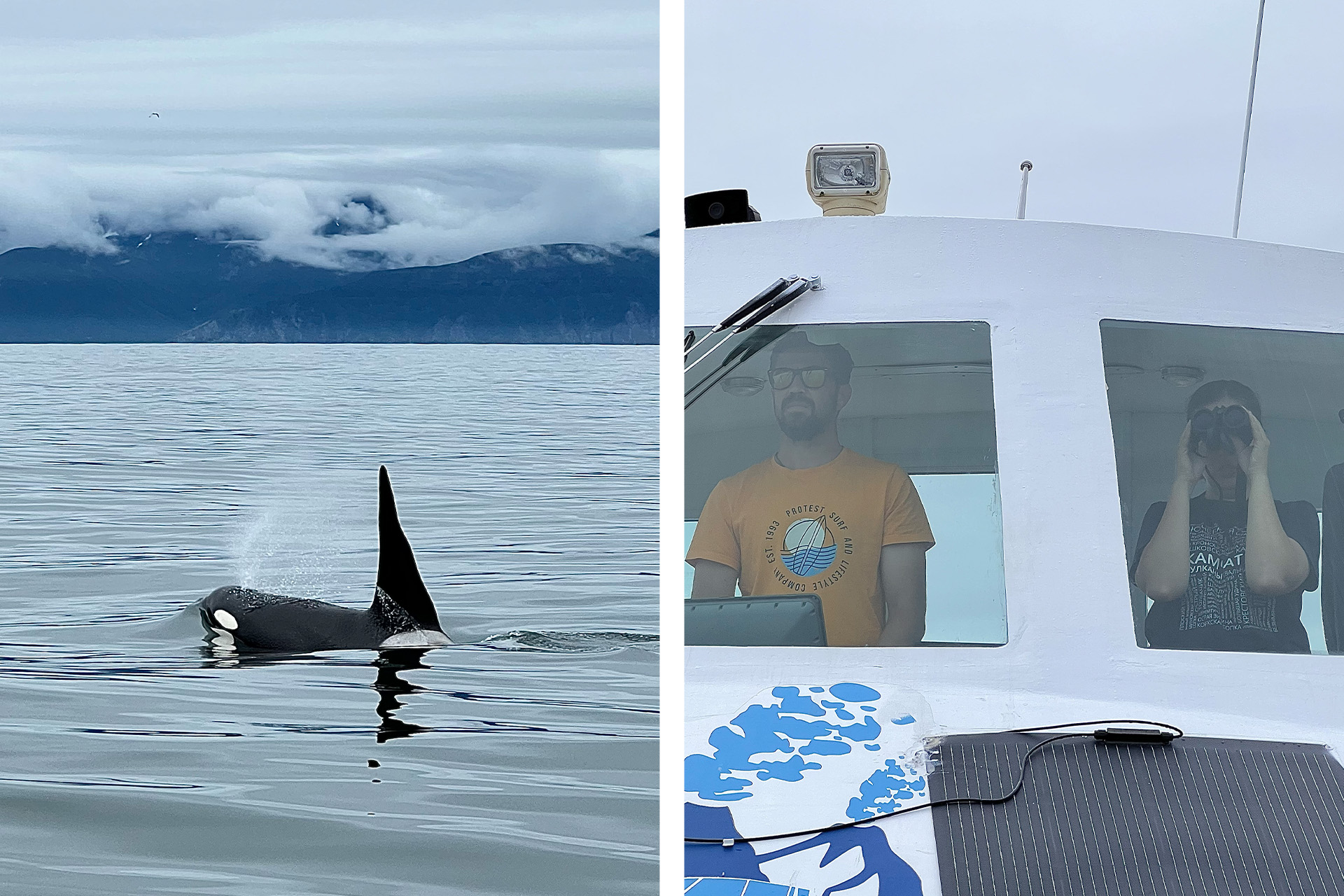

Его неожиданно прерывают возгласы Алёны, нашего биолога: в залив пришли косатки. Капитан приглушил мотор, сбавил ход. Фантастика: семь или девять косаток выныривают с разных сторон, зычно выпуская через дыхало воздух со струёй воды. Рядом с двумя бок о бок плывут малыши — детёныши, у которых характерные белые пятна пока имеют коричневатый окрас. Алёна представляет нас косаткам — или их нам, — называя семьи по именам. Там Капли, которых в Авачинском заливе не видели лет восемь, — у них на плавниках характерная засечка. А здесь Икары — их тоже не было в заливе лет пять.

Иногда косатки выныривают совсем близко, в нескольких метрах от судна, и на десять секунд, пока их большое глянцевое чёрное тело неторопливо погружается обратно в океан, забываешь дышать от восторга.

Всякий раз, когда Алёне удавалось разглядеть в бинокль косаток на горизонте, «Беринг» отклонялся от курса и аккуратно дрейфовал рядом, так что свидания с ними у нас случались почти каждый день. Большая удача. Многие экипажи, по рассказам, ни разу так и не встретили косаток.

Лагерь учёных и Эльдорадо

Воодушевлённые первой встречей с дикой природой Камчатки, мы незаметно дошли до мыса Зелёный и с ощутимым облегчением ступили на берег. Место оказалось потрясающим. Повсюду на скалах густо растёт высокая, почти с человека ростом, сочно-зелёная трава, похожая на рожь. Исследовавший Камчатку в XVIII веке учёный-ботаник Георг Стеллер в своих отчётах писал, что местные жители вплетали в эту траву китовый ус и делали из неё дождевики.

Дождь тем временем стих. Вслед за Алёной мы принялись раскапывать руками длиннющие ленты ламинарии, выброшенные на берег океаном, и обнаружили в них пару морских ежей — правда, уже иссохших. Между валунами, словно рассыпавшиеся бусы, лежали нежно-розовые раковины трубачей, покинутые хозяевами. Мы взяли несколько в качестве сувенира и стали подниматься по склону к единственным обитателям Зелёного мыса.

Каждое лето с 1999 года на нём разбивают лагерь учёные-биологи главного в России центра изучения косаток — FEROP (Far East Russia Orca Project). Обычно их чуть меньше десяти, включая волонтёров. В лагере, куда можно добраться только по воде из Петропавловска-Камчатского, они живут с июля по сентябрь в палатках и самодельных бараках и несколько раз в неделю выходят на моторных лодках в океан собирать научные сведения о животных. Еду готовят из запасов, привезённых из города, и свежего улова. Техника и приборы в лагере питаются от электрогенераторов, которые, как и моторы на лодках, иногда ломаются — тогда приходится ждать помощи из города. Сотовой связи, как и вообще в океане, здесь нет — работают только стационарная и переносные рации.

Руководителя FEROP Татьяну Ивкович мы в лагере не застали — она с другими учёными ушла на лодках к косаткам. Мы встретим её через несколько дней в одной из соседних бухт. Волонтёры не кажутся очень приветливыми. Возможно, не любят чужаков-туристов или устают от условий жизни в таком диком месте. Говорят, Зелёный мыс выбрали для лагеря, потому что сюда не приходят медведи. Но, думаю, дело в том, что здесь просто невероятно красиво. Вид с верхушки заброшенного маяка на падающий со скал водопад в туманной бухте завораживает. Кажется, сейчас разверзнется утёс, и откроются врата в сказочное Эльдорадо, веками манящее мореплавателей. Если бы не вновь начавшийся дождь и зверские комары, не чурающиеся кусать даже в губы, это место можно было бы назвать райским.

Почти необитаемая бухта и туманный плен

Сливочная уха из нерки на борту «Беринга» была как манна небесная после прогулки по Зелёному мысу. Хорошо, что мы не туземцы, и нет необходимости вываривать ламинарии до состояния каши и есть её с китовыми половыми железами и жиром. Китов, кстати, мы в круизе не встретим — они, как выяснится позже, зависли у Курильских островов и не дошли до Камчатки. Но косатки компенсируют всё с лихвой.

Снова вышли в океан. Со сном бороться перестали и весь путь до бухты Русской дремали, изо всех сил стараясь не поддаваться качке.

Облака рваной ватой висели на верхушках велюровых изумрудных гор в бухте Русской — одной из самых красивых на Камчатке. Ветер стих. «Беринг» пришвартовался у затопленной ржавой баржи «Уда». Узкую длинную бухту мореплаватели издавна использовали как убежище от штормов, а в 1970-х здесь нарочно затопили «Уду» и пароход «Рылеев», чтобы проходящие мимо промысловые суда могли комфортно швартоваться у них, заправляться пресной водой, ремонтироваться, менять экипаж и даже мыться в бане. В Русской никто не живёт, кроме смотрителя баржи, коряка Максима, которому на вид не больше 25 лет, и собаки, охраняющей его от медведей. На деревянном столе прямо посреди баржи мы разделались со свежесваренными крабами, а потом за ним собрались капитаны трёх пришвартованных в бухте суден и что-то смачно и весело обсуждали до темноты, пока не припустил дождь.

Первое, что я увидела утром, — как туман заползает в приоткрытый иллюминатор каюты. Было около шести. Тихо выбравшись на палубу, пока все спят, я изумилась: «Беринг» стоял прямо в облаке. Не знаю, существует ли где-нибудь ещё на Земле такое туманное место, как Камчатка. Стеллер и Крашенинников, составившие первые научные описания Камчатки триста лет назад, убеждена, что нет. С крыши «Беринга» на меня с любопытством смотрела чайка. Вдруг совсем близко над водой показалась голова нерпы. Две чёрных пуговки-глаза посмотрели на незваного гостя — пара секунд, и нет их, нырнула обратно. Чайка коротко вскрикнула, мол, полетела я, скучно здесь с тобой, и, глухо взмахнув крыльями, разорвала марево и тут же растворилась в нём. Там, куда она улетела, едва просматривались очертания гор. Теперь слышно только сонное дыхание океана в затопленной туманом бухте.

Жизнь становится дикой

Связи с внешним миром в океане почти не существует. Ни один сотовый оператор не ловит, вайфая на большинстве суден нет, стабильного — нигде. Связаться со службами спасения и другими судами капитан может по рации. Большего не требуется. Пока живёшь камчатскую жизнь, Москва и жизнь обычная спят. Спустя пару дней подкрадывается зыбкое ощущение, что существуешь то ли на другой планете, то ли в параллельной реальности. Через неделю ощущение перестаёт быть зыбким. Разве есть что-то, кроме бескрайнего Тихого океана, дымящих вулканов, косаток, птичьих базаров и вездесущего тумана?

Настоящая жизнь на Камчатке — это зайти в дикую бухту на моторной лодке и, невзирая на свежие следы и помёт медведя на берегу, высадиться, промочив ноги. Громко хлопнуть фальшфейером и выиграть пять минут у медведей, чтобы протащить тяжеленную лодку со снаряжением через перешеек и спустить её на озеро.

На Лиственничном озере — ни души и невозможная красота. Зелень с горных склонов брызжет в глаза. Кое-где в кулуарах даже в июле лежит снег. Талыми водами снежников питается озеро. На мелководье «хреначит косяками» рыба: нерка, кета, кунжа, голец, микижа — полные икры, идут с моря на нерест густо, в таком неимоверном количестве, что реки начинают вздуваться. «Бракуши» об этом, конечно, знают и уже поставили в озере сети с грузом — «мертвяк».

Поймать сейчас в озере самку горбуши, которая нерестится всего раз в два года и затем умирает, — всё равно что клад найти. Сделать икру «пятиминутку», достав её из свежей рыбы и погрузив в крепкий солевой раствор прямо на природе, кажется одновременно диким и соблазнительным. Но на удочки попадается только серебристый, в горошек, голец, который, как разбойник, в реках пожирает чужую икру. Главное же место среди камчатских рыб занимает чавыча — самая крупная из лососевых. Икру чавычи повар на «Беринге» подавал нам дважды на завтрак с блинами, и этого было достаточно, чтобы убедиться, что вкуснее неё нет. «Особенною нежностью, — разоткровенничался в своих дневниках Стеллер, — отличается голова чавычи и брюшко, они настолько хороши, что при вкушении их находишь некоторое, и весьма значительное, утешение в невольном пребывании на Камчатке».

Камчатка превращает в добытчика, охотника. И всё же главный охотник в здешних краях — медведь. Об этом помнишь каждую секунду. Пока помощник капитана с поваром удят рыбу, а биолог ныряет в ледяном озере с камерой, тревожно озираешься по сторонам, всматриваешься в заросли кустов. Встретить в диких местах медведя — не аттракцион, а смертельный номер скорее. В цирке его обычно исполняют в финале программы. А свой финал приближать как-то не хочется.

Медведей на Камчатке — неописуемое множество. Так было всегда. Только пару сотен лет назад местное население и заезжие из Петербурга учёные считали, что миролюбивее камчатских мишек на свете не сыскать. Встретив их, женщины даже не спасались бегством: считали, если медведь и направится к ним, то для того лишь, чтобы отнять собранные ими ягоды. Взаимностью, впрочем, человек не отвечал: убив зверя, охотники соскабливали даже жир с медвежьих кишок и мазали им лицо, чтобы не сгореть на солнце — такой вот средневековый SPF. Теперь мы менее кровожадны и более боязливы, а потому встречу с медведем нарочно не приближаем. К чему, когда кругом такая красота! И жареный голец на ужин был страсть как хорош.

Погружение в холодный океан и не менее холодный приём сивучей

На другой день «Беринг» проснулся не в таком густом тумане, как обычно, и мы, не позавтракав даже, сели в каяки и тихо, на вёслах, пошли к лежбищу ларг — пятнистых дальневосточных нерп. Распластав свои толстые серые тела на торчащих из воды валунах, они безмятежно дремали под журчание водопада в скале позади лежбища. По строгому наставлению Алёны, которую экипаж шутливо зовёт «нерпячьей матерью», мы молчали как партизаны, чтобы не спугнуть животных. Впрочем, заметив наше приближение, шугливые ларги всё равно на всякий случай стали сползать в воду. Но из любопытства далеко не отплывали, а, высунув головы, глазели на нас. Так что вскоре мы почувствовали себя стайкой особей, на которых собрались посмотреть зрители.

Человек на Камчатке — не хозяин. Лишь послушный зритель, созерцатель. Отчётливо мы это поняли даже не тогда, когда высадились на пляж у кучки свежего медвежьего помёта, а когда барахтались в океане у скал с ревущими сивучами. Победив толстые узкие гидрокостюмы и глянув на бьющие кнутом по скалам волны холодного океана, в которые предстояло нырнуть, мы попросили повара приготовить к нашему возвращению на катамаран не ужин, а что-нибудь покрепче. Сели в моторную лодку, надели неудобные длинные ласты и стали подбираться к лежбищу сивучей. Они спали, но, услышав звук мотора, подняли переполох и почему-то начали как будто ругаться между собой. Один особенно крупный, здоровый как медведь, стал глухо рычать и размахивать из стороны в сторону толстой длинной шеей. А затем так широко разинул свою неожиданно очень зубастую пасть, что, наблюдая за этим зрелищем из воды в пяти метрах от него, я забыла и про паническую боязнь глубины, и про стянутое гидрокостюмом лицо с торчащей из него трубкой — единственным источником воздуха.

Вообще, сивучи не нападают на людей, поэтому мы так дерзко потревожили их сон. По нашему расчёту, они должны были при виде нас побросать свои грузные тела со скал, чтобы мы могли наблюдать под водой за их обретённой в океане грацией. Не тут-то было. Только несколько сивучей всё-таки нырнули. Правда, тут же отплыли почти на сто метров, содрав с нас по пути пару ласт. На катамаран мы вернулись счастливые, почти не замёрзшие и жутко довольные своей смелостью.

Солнце Камчатки

Природа Камчатки остаётся загадкой даже спустя сотни лет скрупулёзных, отчаянных исследований. Произошедшие здесь в июле этого года сильнейшие землетрясения, которые никто не мог предсказать, — это лишний раз подтверждает. Даже с современным снаряжением и последней моделью телефона в кармане чувствуешь себя здесь героем романов Жюля Верна, стоит выйти в океан.

Пьёшь задумчиво чай на палубе, а прямо у борта, семеня лапками в воде, плывёт «тихоокеанская утка» — топорок с ярко-оранжевым, толстым, как у попугая, клювом. Раз — и исчез, нырнул за рыбой, должно быть, метров на 50–70. Провожаешь его взглядом будто до самых глубин, и мерещится каменистое дно океана, и как мерцает оттуда фонарик — отражающееся в воде даже сквозь тучи солнце.

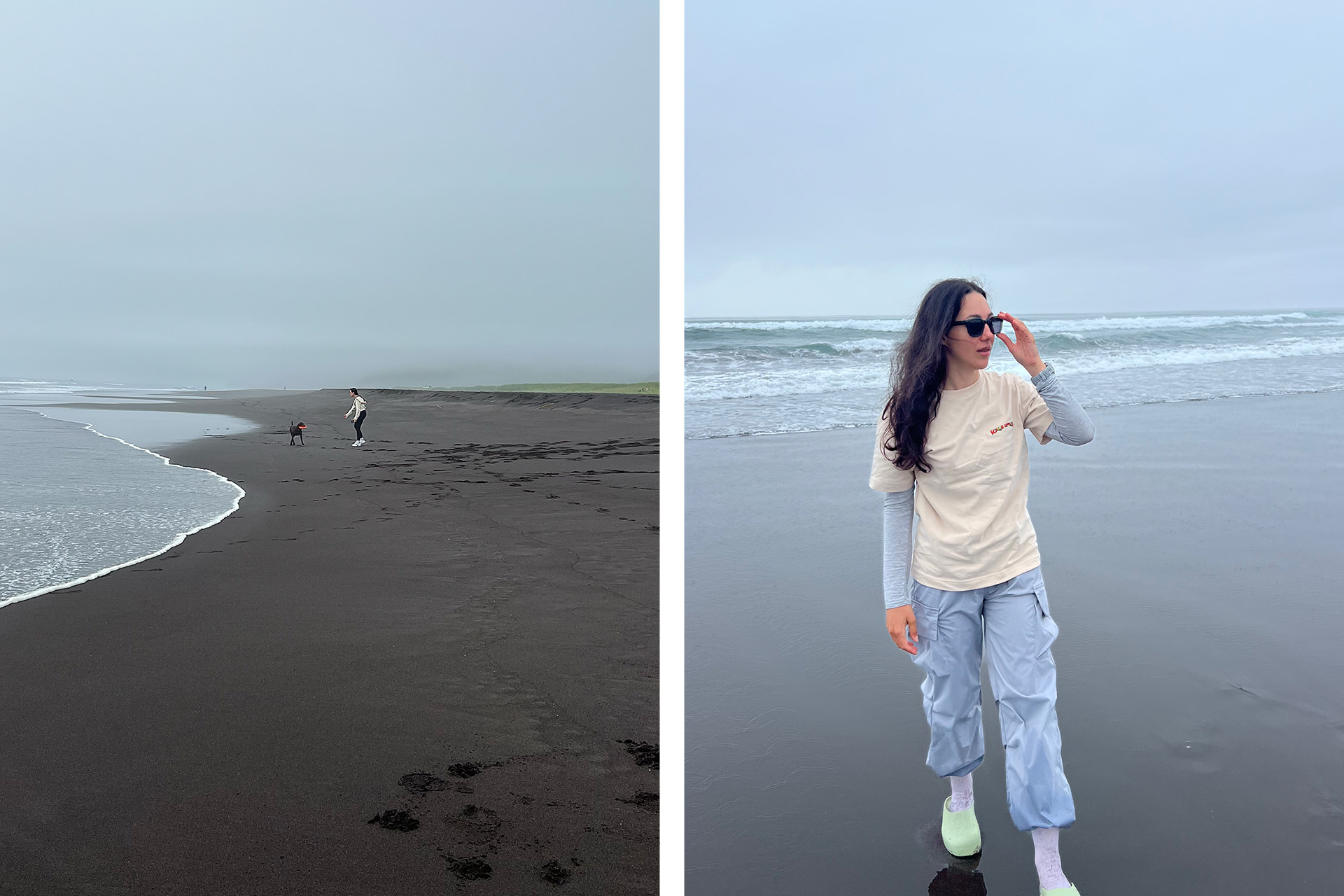

Солнце Камчатки по-настоящему видишь, когда закрываешь глаза на берегу. Туман сел низко-низко, будто не хочет расстаться, скрыл скалы и горизонт. Впереди — только изумрудно-молочные волны океана, с шумом набегающие на пляж, и больше ничего в этом маленьком, но могучем кусочке мира. Шагаешь по краю Евразии, по кромке земли, сжав в ладони тёплый вулканический песок, и чувствуешь, как его грело вечное солнце. И нет в это мгновение прекраснее места в мире, чем Камчатка.