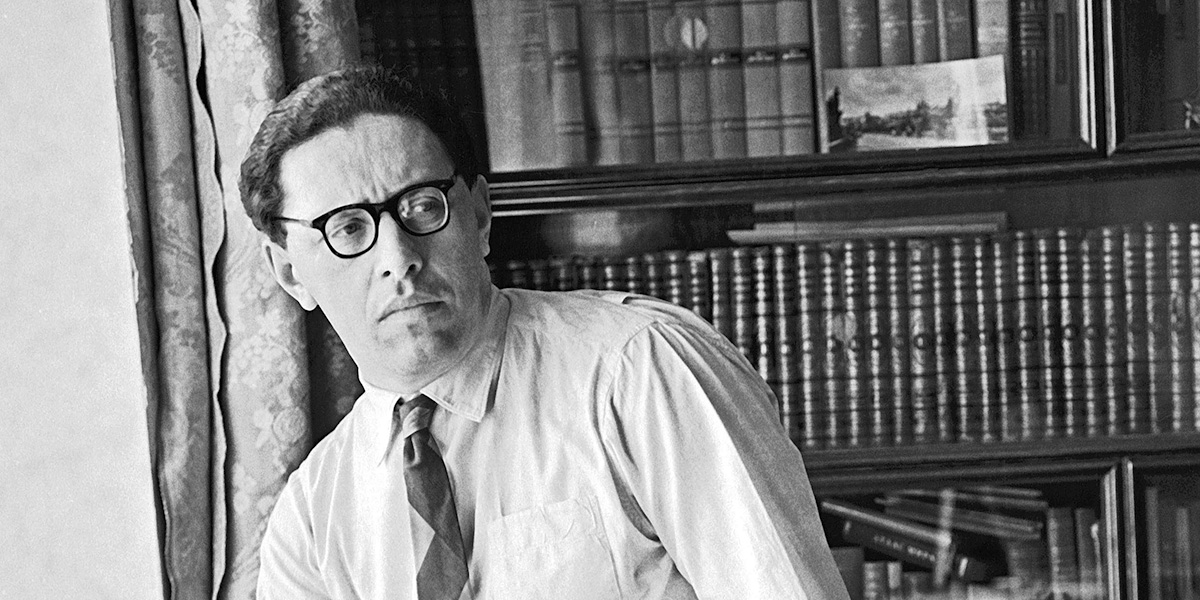

28 августа исполняется 100 лет Юрию Трифонову — одному из важнейших русских прозаиков второй половины XX века. Литературный критик Кирилл Ямщиков — о том, как Трифонов подготовил нашу словесность к повальной моде на автофикшен, литературу травмы и ностальгию.

Успех пришёл к нему рано.

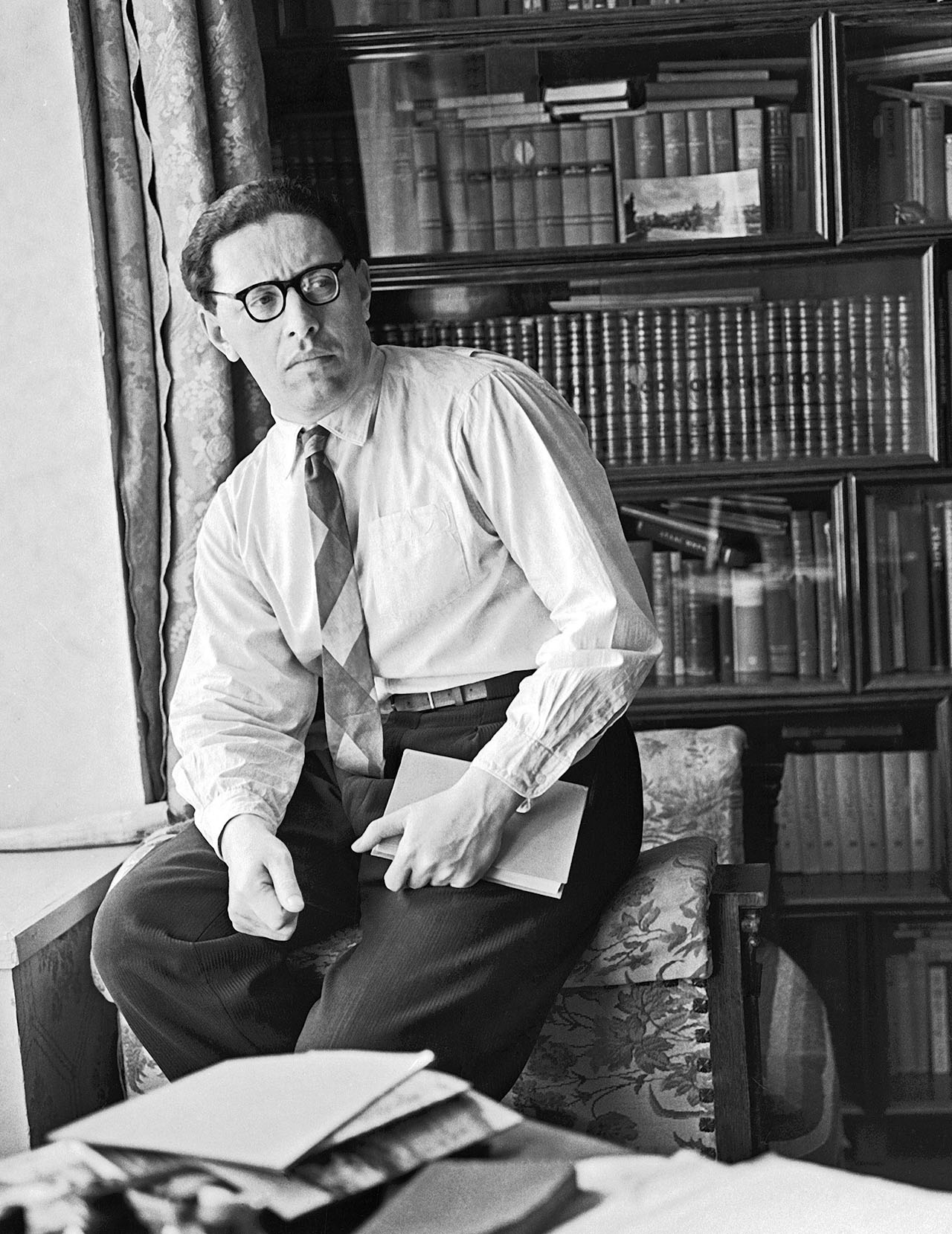

Сам того не подозревая, вчерашний студент Литинститута вдруг оказался хозяином положения — двадцать пять лет, дебютная, по сути, повесть и тут же Сталинская премия. Вскружить голову могло и что-то попроще. Трифонова знают, он у всех на слуху: впереди маячит безупречная, поминутно расписанная судьба — «Волга», дача, командировки за границу, попойки в ЦДЛ и встречи с читателями. Мечтать о большем решительно невозможно. На дворе пятидесятый год, соцреализм безукоризнен, и писать о «разведчиках грядущего», как назовёт свою первую книжку стихов Евтушенко, очень удобно.

Другое дело, что триумф недолговечен. Вскоре приходит «смутное похмелье». Сын репрессированного, умолчавший об этом факте и едва не исключённый из комсомола, Трифонов сталкивается с творческим кризисом — после розовощёких «Студентов» его ждут несколько лет затишья. Спасает журналистика: вдохновлённый повестью Паустовского «Кара-Бугаз» (1932), молодой лауреат едет в Туркмению собирать материал для новой книги и попутно увлекается спортом. Много о нём пишет, и в этой рубленой, чеканной репортёрской фразе находит выход его собственный — трифоновский — азарт.

Так появляются «В конце сезона» (1961) и «Утоление жажды» (1963) — книги на стыке жанров, гонзо-очерки задолго до Хантера С. Томпсона и «новая журналистика» задолго до Тома Вулфа. Эксплуатируя внешнее сходство с производственным романом и спортивным репортажем, Трифонов начинает формулировать опыт поколения. Учится недосказанности, молчанке, полутону — неслучайно один из лучших его рассказов так и называется: «Игры в сумерках» (1968).

Впрочем, пока все шепчутся о шестидесятниках-исповедниках, Трифонов остаётся в сторонке. Он, в отличие от Евтушенко, Вознесенского, Аксенова и прочих, слишком тих, неярок и больше напоминает усталого жёлчного американца, которого обманывают жёны и кредиторы. Возможно, дело и в манере: скепсис молодёжи ни к чему. Сомневаться, копаться в прошлом, что-то объяснять и растолковывать само по себе дико, а уж когда в «Юности» печатают строки по типу: “неподалёку от стальной ноги аттракциона он увидел грузовичок, а в нём любезную свою, слегка обиженную, удручённую странным одиночеством бочкотару”, — всё это оказывается дико вдвойне.

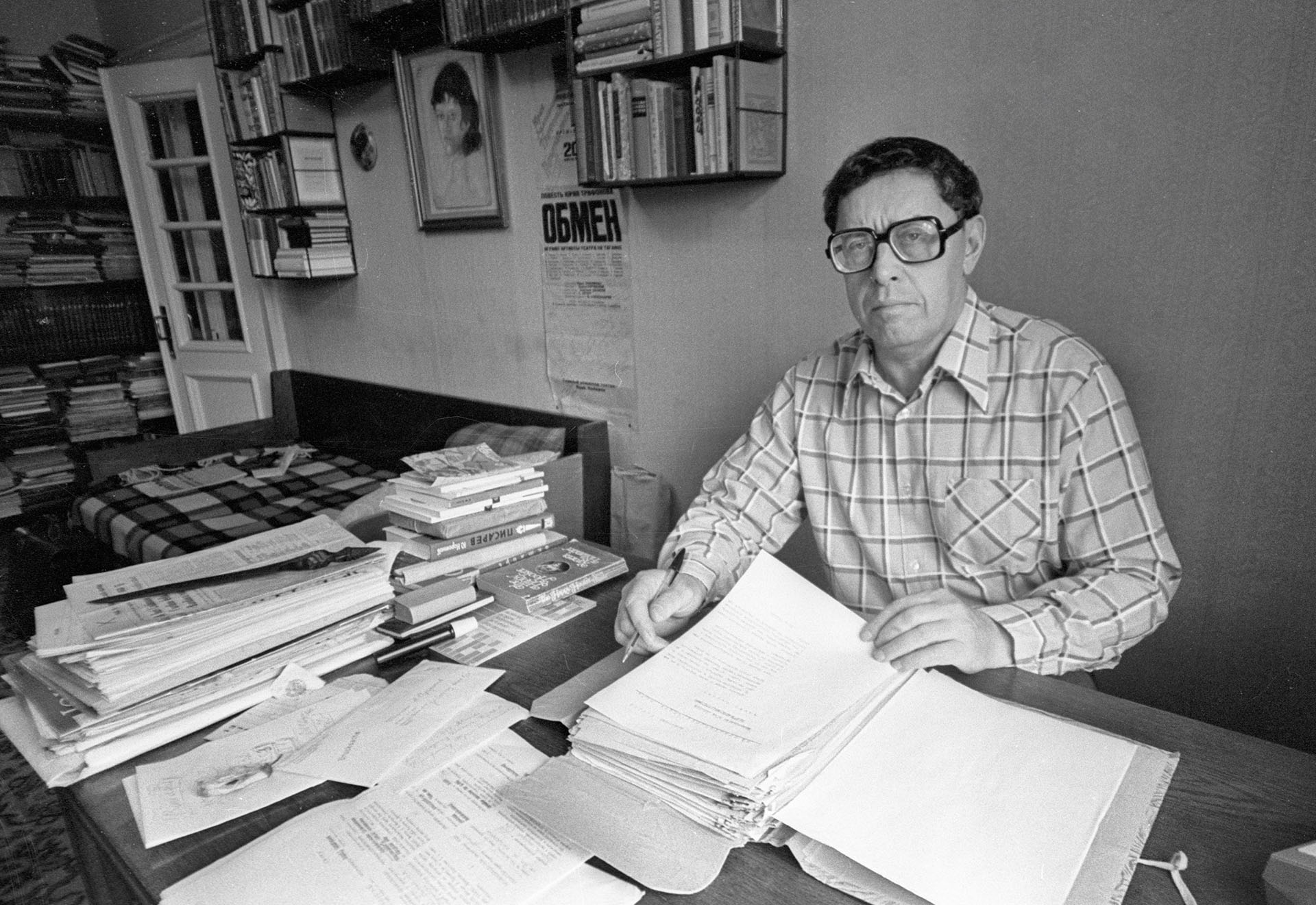

Известность возвращается в семидесятые и больше не отпускает. Именно тогда пишутся «Обмен» (1969), «Предварительные итоги» (1970), «Долгое прощание» (1971), «Дом на Набережной» (1976) — так называемые «московские повести», которые и обеспечат Трифонову бессмертие. Панорама тоскливых, неповоротливых характеров, перенесённый на горбу опыт, который и врагу не пожелаешь. Примерно тогда же писатель обращается к памяти об отце и разбирается в превратностях исторического процесса: об этом его романы «Отблеск костра» (1967), «Нетерпение» (1973) и «Старик» (1978).

Что нового предложил Трифонов советской литературе? Конечно, героя: конформиста, мещанина, думера, которому всё надоело и опротивело, этакого мужичка из фильмов Аки Каурисмяки, который почти всё время молчит, пьёт и курит, а в конце сваливает с возлюбленной в никуда. Скучный человек помещён в скучные обстоятельства, и от этого делается интересно: Трифонов не пытается завладеть читательским вниманием; по замечанию литературоведа Натальи Ивановой, «зримо и реально, без “липы”, он пишет и людей, человеческие взаимоотношения в современной действительности».

Всему этому веришь. Не говоря ничего напрямую, Трифонов, однако, создаёт пространство, которое не требует ясности — смысл его в детали, образе, штришке. Вот Дмитриев решается на обмен жилищными условиями, но вместо этого разменивает, обналичивает совесть; вот приличный литератор Глебов в ус не дует, а потом встречает школьного товарища и осознаёт, что всё это время жил неправильно. Мало кто так чутко работал с ностальгией и памятью, как Трифонов, пытавшийся расшифровать мир вокруг, чтобы не пришлось говорить: “простите, страшно, очень страшно, мы не знаем, что это такое”.

Сравнивая Трифонова с американцем, я имел в виду Трумена Капоте — прозаика такой же редкой силы и такой же незавидно куцей биографии. Родился на год раньше, умер на три года позже, чуть-чуть не дотянув до шестидесяти — и оставил после себя столько грустных, пронзительных рассказов о сородичах, что невозможно уяснить, откуда всё это проросло и возникло. Подобно Трифонову, Капоте очень ловко обращался с документом, архивными источниками — сильнейшая его книга, «Хладнокровное убийство» (1966), целиком и полностью списана с настоящего преступления. Капоте подковал блоху детали, и Трифонов сделал это не хуже.

Всю жизнь он искал новое. Утвердившись как мастер городской прозы — в противовес прозе деревни, гумуса, почвы, — в последние годы Трифонов выдумывал что-то совсем причудливое. Да и не выдумывал даже, а ловил, стенографировал. Два его ключевых интереса стали названием последнего, наиболее сложного романа — «Время и место», вышедшего, по горькой иронии, уже после смерти писателя в 1981 году. Это проза о прозе, попытка объяснить всё, что заслуживает объяснения.

В этой истории прозаик Антипов сочиняет роман «Синдром Никифорова»; Никифоров, в свою очередь, тоже писатель, который выдумывает, плодит мысль — и над всем этим кукловодит Трифонов, пытающийся законспектировать недолгую, мучительную, в пятьдесят пять лет, столичную тоску. Успевает, конечно, но читательской реакции не дожидается, скоропостижно умирает от тромба.

Начав до подозрительного удачно, Трифонов до конца своих дней отмахивался от триумфа «Студентов», повесть эту не любил и раз за разом её переписывал. Словно оправдываясь за раннее торжество стиля, усложнял и его, и тему — да настолько рьяно, что порой с трудом пролезал в печать. В конце концов и от вымысла отказался, что демонстрирует «Опрокинутый дом» (1981), итоговый цикл рассказов, где Юрий Валентинович Трифонов — сам себе готовый персонаж.

Закономерно, что его проза так хорошо сохранилась и читается сегодня. Всё потому, что Трифонов писал не столько в параллель, сколько наперёд — предсказывая тенденции, изобретая форматы. Взять хотя бы рассказ «Серое небо, мачты и рыжая лошадь» — чистый автофикшен, детский поток сознания вперемешку с откровениями туриста: “Меня спросили: кого я хочу видеть в Хельсинки? Я сказал: стариков. Нет, не потому, что интересуюсь геронтологией, не из гуманных чувств и не оттого, что тут вышел в переводе “Старик”. Меня интересуют старики лишь потому, что они обладают памятью”.

За свою память он тоже поплатился старостью — чересчур ранней и торопливой, что было ошибкой, ведь, как сказал Чуковский, в России надо жить долго. Сто лет назад Юрий Трифонов возник, чтобы придумать современную русскую прозу; его стиль, его внимание к человеку и пространству настолько уместны здесь и сейчас, что так и хочется процитировать какого-нибудь достойного фантаста-утешителя: эта литература писалась вчера, но ощущается как нечто, что делалось «сто лет тому вперёд».

И сам он, понурый Юрий Валентинович, ощущается примерно так же.

Автор: Кирилл Ямщиков