Об рождении средневековой инквизиции можно почитать здесь — Рождение Инквизиции и первые казни еретиков

Об эпохе правления Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского здесь — Энрике IV Импотент и его неудачи с женами. Объединение Испании и конец Реконкисты

После объединения под своей властью большей части Иберийского полуострова Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский начали политику активной христианизации населения на подвластных им территориях, с тем чтобы превратить Испанию в исключительно католическое королевство. Первыми в христианскую веру было решено обратить евреев, коих в Испании проживало более 100 тысяч человек. Они на удивление легко отрекались от своих прошлых религиозных взглядов, однако довольно быстро стало понятно, что евреи принимали христианство лишь для вида. Во время посещения Севильи королеве Изабелле донесли, что многие евреи, перешедшие в католичество, на самом деле продолжают тайно соблюдать законы Торы. Изабелла, бывшая ревностной католической, пришла от таких новостей в ярость и решила не прощать вероотступникам их грехи.

В 1478 году Изабелла и ее муж Фердинанд Арагонский направили письмо папе римскому Сиксту IV, в котором попросили у понтифика полномочий для учреждения в своей стране обособленного филиала инквизиции, нужного им для борьбы ересью. Испанские монархи сообщили Папе, что они планируют обрушить кару на обращенных в христианство евреев, так как они тайно продолжают практиковать свои иудаистские обряды, а поэтому должны быть признаны еретиками. Сикст IV, недолго поразмыслив, 1 ноября 1478 года в булле Exigit sincerae devotionis, уполномочил Изабеллу и Фердинанда учредить инквизицию в Кастилии, которой он даровал право арестовывать и судить еретиков, а также конфисковывать их собственность в пользу кастильской короны и папского престола. Так родилась испанская инквизиция, прославившаяся впоследствии особой жесткостью в отношении своих жертв.

17 сентября 1480 года Изабелла и Фердинанд назначили в качестве первых инквизиторов двух доминиканских монахов, Мигеля де Морильо и Хуана де Сан-Мартина, которые для исполнения своих обязанностей немедленно направились в Севилью, в которой располагалась крупная марранская община, угрожавшая местным властям восстанием. Марранами (от испанского слова «marrar» — «заблуждаться») испанцы называли евреев, принявших христианство. Стоит отметить, что марранам принадлежала львиная доля богатств в стране, а их представители занимали высшие государственные посты ввиду того, что многие из новообращенных христиан, сколотивших крупный капитал на торговле и банковском деле, сумели породниться с аристократическими семьями страны и тем самым влиться в ряды испанской знати. Так, например, марранами были канцлер Луис де Сантанел, главный казначей Габриель Санчес, королевский камергер Хуан Кабреро и многие-многие другие. Многочисленность, а главное богатство вчерашних евреев вызывали среди испанского народа лютую зависть, которая, в свою очередь, провоцировала и лютую ненависть в отношении марранов, которых испанцы-христиане считали атеистами и еретиками. В свою очередь, не питали особой любви к своим соотечественникам и сами марраны. Марранская знать в большинстве своем не признавала центральную королевскую власть и нередко поднимала смуту в различных областях, протестуя, например, против высоких налогов. Вот на подавление очередной такой смуты в Севилью и направились новоявленные испанские инквизиторы.

Узнав о прибытии в Севилью столь неприятных гостей, город в панике покинули около 4 тысяч человек, что только подтвердило уверенность инквизиторов, что Севилья переполнена еретиками. Первыми под подозрение попали как раз те, кто сбежал из города. Всем баронам Кастилии повелевалось схватить беглецов на своих землях в двухнедельный срок и доставить их под конвоем в Севилью. Тем же, кто не выполнит этого приказания, грозили как пособникам еретиков, отлучением от церкви, а также конфискацией имущества, потерей должностей и владетельных прав. В результате тысячи бежавших марранов были возвращены в Севилью, где над ними был учинён суд.

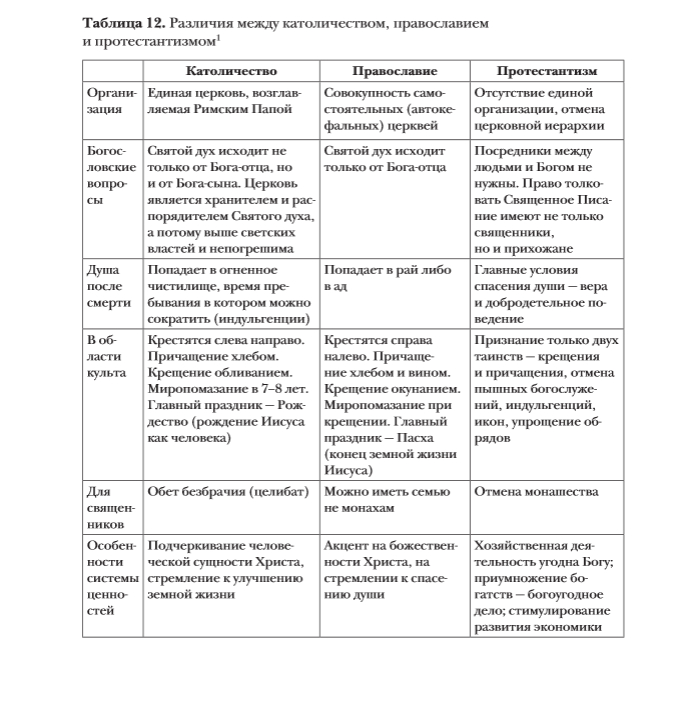

6 февраля 1481 года в городе состоялось первое аутодафе (от португальского auto da fé — «акт веры»), в ходе которого на костре были сожжены шесть человек. Под термином аутодафе подразумевалась торжественная церемония оглашения приговоров суда инквизиции лицам, уличенным в духовных преступлениях. Она устраивалась на главной площади города при огромном скоплении народа, в присутствии духовной и светской знати, а иногда и самого короля. Осуждённых выводили к месту церемонии в торжественной процессии с длинными свечами в руках, в «позорной» одежде и босыми. Не смирившимся затыкали рот кляпом, чтобы они не распространяли свою ересь на собравшихся зевак. Утром перед церемонией проводилась католическая месса, после которой присутствующие клялись повиноваться и помогать инквизиции. Далее оглашались так называемые декреты милости, смягчавшие или отсрочивавшие наказания. Затем вновь перечислялись заблуждения виновных и оглашались наказания вплоть до самых суровых, включавших пожизненное тюремное заключение или смертную казнь. Наконец, осужденные передавались в руки гражданских властей, которые уже и вели их на эшафот или в тюрьму. В общераспространённом употреблении аутодафе — это публичное сожжение осуждённых на костре, хотя формально казнь не являлась частью религиозной церемонии аутодафе, а относилась к юрисдикции светской власти.

Пожалуй, самое известное аутодафе в истории состоялось в 1559 году в Севилье. В середине 16 века в Европе расцвел протестантизм, который не обошел стороной и Испанию (подробнее о зарождении протестантизма можно почитать здесь — «Варфоломеевская ночь». Религиозные войны во Франции ). В Севилье, которая была настоящим оплотом инквизиции, лютеранская ересь приобрела особый размах. Сотни протестантов, скрывавшихся за личинами ярых католиков, по вечерам собирались в домах богатых единоверцев и проводили богослужения по новому обряду. Так как лютеране соблюдали все меры предосторожности, инквизиция долгое время даже не подозревала, что у нее под носом завелась масса еретиков. Раскрыть протестантов инквизиторам помогла случайность.

Священник севильской церкви «Святого Викентия» Франсиско де Сафра был тайным лютеранином, но в городе пользовался репутацией истового католика, ввиду чего его не раз приглашали в инквизиционный трибунал в качестве эксперта для разрешения сложных теологических вопросов. В то же время его жилище служило перевалочной базой для проповедников, разносящих по Испании учение Лютера. В 1555 году к нему домой явилась полубезумная синьора с рекомендациями от известных священнику протестантов. Женщина находилась в полуобморочном состоянии, бредила и легко могла скомпрометировать всю сеть. Де Сафра взялся вылечить сумасшедшую проверенными средствами — он запер её в комнате без окон и ежедневно лупцевал кнутом, изгоняя из несчастной бесов. В один из дней пленнице удалось сбежать из дома священника, после чего она, разочарованная в протестантизме, тут же отправилась прямо к инквизиторам и назвала им около 300 имён севильских лютеран-подпольщиков во главе с Франсиско де Сафра. Инквизиторы скептически отнеслись к рассказам полубезумной сеньоры и вызвали де Сафру к себе для объяснений. Прибывший священник, не моргнув глазом, рассказал следователям о припадках и бредовых видениях своей прихожанки, чем полностью их успокоил. Однако, вернувшись домой, де Сафра потерял самообладание и, собрав свои пожитки, немедленно покинул Севилью. Бегство священника насторожило инквизиторов, которые решили провести более тщательную проверку доноса безумной сеньоры. В результате открывшегося следствия инквизиторы раскрыли лютеранское подполье и арестовали более 800 человек.

24 сентября 1559 года на площади святого Франциска в Севилье состоялось аутодафе, на котором было сожжено 22 человека, а еще 80 человек приговорены к разным наказаниям. Во главе шествия еретиков, идущих на суд, несли деревянную куклу, которая изображала сбежавшего Франсиско де Сафру — беглый священник был заочно приговорён к сожжению костру. Чтение подробных приговоров более чем сотне осуждённых длилось 4,5 часа. После этого епископ Тарасонский огласил помилование тем еретикам, кто примирился с церковью. Помилование не означало, что получивший его может идти на все четыре стороны. Оно лишь смягчало наказание. Те из помилованных, кто был приговорён к костру, получали особую милость — перед самым сожжением их душили верёвкой, даруя быструю и милосердную смерть.

После оглашения приговоров началось зрелище, ради которого и собрались на площади сотни севильцев. На мостовой возвышались 23 столба с кучей дров у подножия каждого, так как инквизиция никогда не сжигала осуждённых, на массовых кострах. Сначала сожгли деревянную куклу Франсиско де Сафры. Пока она догорала, к соседнему столбу на осле подвезли Изабеллу де Байена, богатую горожанку, предоставлявшую свой дом для протестантских сборищ. Из-за того, что домовая церковь Изабеллы была тайно перестроена по лютеранским канонам, её дом также подвергся «казни» — он был снесён. Саму же Изабеллу приковали к столбу железным ошейником, после чего монах-доминиканец в последний раз спросил, не хочет ли она покаяться? Изабелла отказалась, и под её ногами вспыхнуло пламя.

Следующий на очереди был граф Хуан Понсе де Леон. Когда костёр уже подожгли, он закричал, что хочет покаяться. Огонь тут же потушили. К столбу по дровам вскарабкались священник и палач. Священник исповедовал де Леона, выслушал, как тот признал все свои заблуждения, и дал сигнал палачу. Жертву задушили, а после вновь развели огонь, который быстро охватил мёртвое тело.

Еще одна протестантка, 21-летняя Мария де Бооркес, перед сожжением стала громко кричать лютеранскую молитву, в результате чего палач ее быстро задушил.

После того, как все костры допылали, настала очередь оставшихся 80 еретиков, приговорённых к более мягким наказаниям. На краю площади уже стояли повозки, на которых большинство осуждённых мужчин отправились прямиком на королевские галеры. Всё действие закончилось уже в сумерках. Многочисленные зрители получили «наглядное доказательство всесильности католической веры и его превосходства над протестантским лжеучением».

Что же до доносчицы, которая раскрыла всю лютеранскую сеть в Севилье, то ее постигла участь своих бывших коллег. В 1560 году ее сожгли за ересь, а вместе с ней и трёх ее дочерей.

К концу первого года деятельности испанской инквизиции было сожжено 298 человек. Вскоре в связи с тем, что деятельность трибунала инквизиции стала принимать регулярный характер, в Севилье было решено построить специальное сооружение для сожжения еретиков, которое было названо El Quemadero (Кемадеро). Собственно, это было даже не сооружение, а целая площадь, оборудованная для сожжения осужденных. «Площадь огня» была украшена статуями пророков, которые использовались для сожжения еретиков — по одним данным, людей замуровывали в эти статуи заживо, и они там медленно поджаривались от пламени общего костра. По другим данным, осужденных только привязывали к статуям, а не замуровывали внутри них, но результат был тот же — медленная и мучительная смерть. Эти статуи были построены на деньги одного ревностного католика по фамилии Меса, который на поверку сам оказался марраном… Когда это вскрылось, Меса был немедленно арестован и сожжен на том же Кемадеро, которое он, не жалея средств, так великолепно украсил статуями пророков…

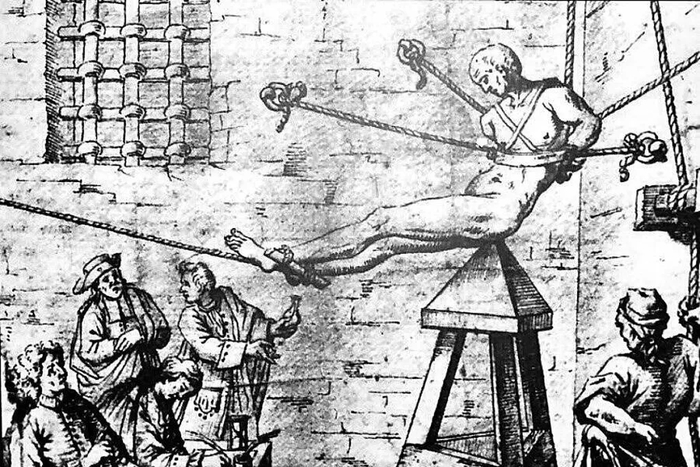

Так как главной целью инквизиторов было заставить еретиков публично признать свою вину и раскаяться в своих заблуждениях, к особо стойким из них нередко применялись пытки. За период действия испанской инквизиции с 1478 по 1834 год хорошо сохранились записи о разных видах зверств, которыми инквизиторы подвергали своих жертв, пытаясь заставить их признать свою вину перед церковью. Самой популярной пыткой у испанской инквизиции была дыба, которая представляла собой устройство в виде лестницы, с помощью которого можно было буквально разорвать человека на части. Идея дыбы заключалась в том, чтобы привязать запястья и лодыжки жертвы к двум подвижным перекладинам на конце деревянной рамы. С помощью рычагов эти перекладины двигались в противоположных направлениях, растягивая жертву до тех пор, пока у нее не ломались кости. Это означало, что многие из бедняг, подвергнувшихся этой пытке, больше никогда не могли ходить. В одном из отчётов говорится, что верёвку иногда обвязывали вокруг лба жертвы, но от этой практики отказались, потому что «это могло привести к выпадению глаз из орбит».

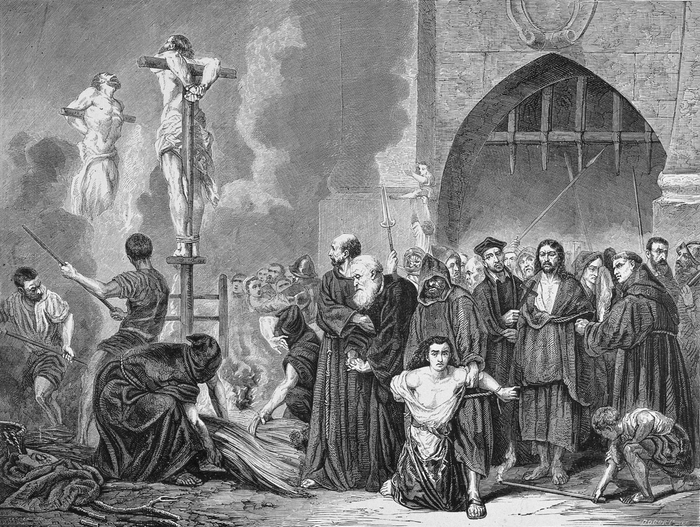

Еще одна похожая на дыбу пытка называлась «страппадо» — жертве связывали руки за спиной и обматывали запястья длинным шнуром. Затем с помощью этого шнура человека медленно поднимали в воздух с помощью блока. Иногда к ногам жертвы привязывали утяжелители, чтобы усилить страдания. Бывало, что жертву резко отпускали, чтобы она упала на землю, в результате чего верёвка «разрезала ей плоть до кости». В отчёте за 1620 год говорится, что «подъём на страппадо должен быть медленным, потому что при быстром подъёме боль быстро проходит…» Хотя этот метод пытки и не приводил к смерти, у подвергнувшегося ей человека наблюдалось необратимое повреждение нервов, связок и сухожилий.

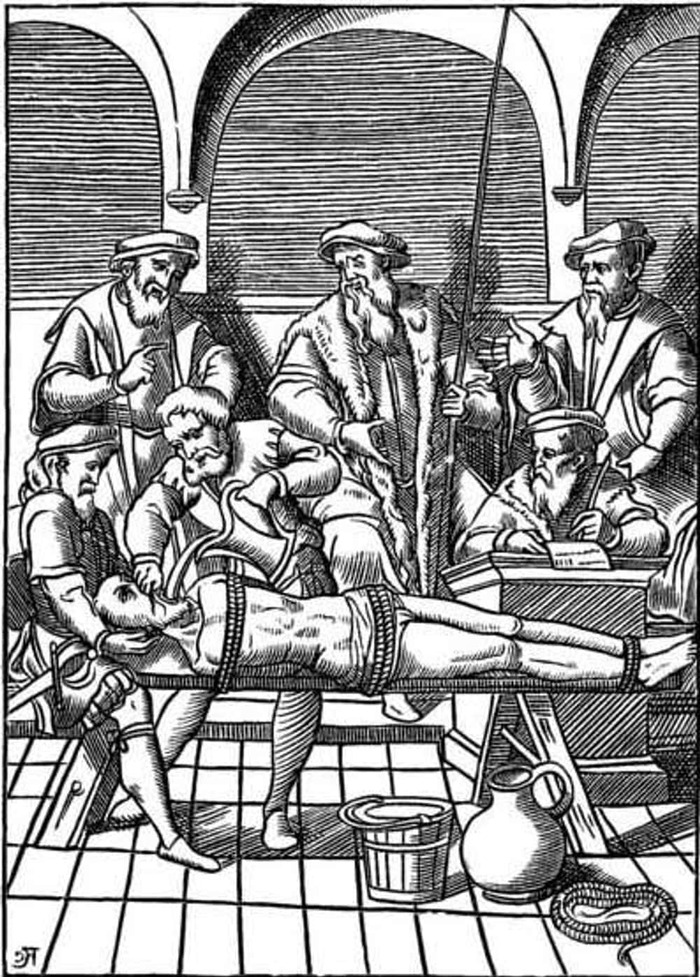

Также инквизиторами широко применялась пытка водой, которая имитировала утопление. Во время этой пытки человека туго привязывали к доске, врезающимися в плоть верёвками, и засовывали ему в горло тонкий кусок ткани. Затем через этот кляп пропускали воду, которая пропитывала ткань, заставляя жертву задыхаться. Согласно записям того времени, у многих жертв во время этой процедуры начиналась «обильная рвота».

Еще одним распространённым видом наказания была банальная порка. Жертву раздевали догола и связывали, после чего палачи начинали избивать ее верёвками, пропитанными расплавленной смолой, «пока спина еретика не превращалась в одну большую язву».

Бородатым еретикам, если они упорствовали в своих заблуждениях, нередко поджигали их бороды. А захваченному испанскими властями в 1620 году и обвинённому в шпионаже шотландскому путешественнику Уильяму Литгоу инквизиторы «насильно вырвали из тела татуировку», которую он набил себе во время путешествия в Вифлеем. Впоследствии Литгоу удалось сбежать от своих мучителей, прежде чем они успели сжечь его на костре.

Также инквизиторы практиковали пытку «обжаривание ног». Во время нее ступни жертвы зажимали между двумя досками, натирали маслом, салом и другими жирными веществами и помещали на горячий огонь, который полностью их прожаривал. Если первоначального обжигания ступней было недостаточно, обжаривание просто продолжалось, пока кости и сухожилия не проступали со всех сторон.

Одна женщина, обвиненная в ереси и избежавшая пыток лишь потому, что она согласилась стать любовницей одного из главных инквизиторов, впоследствии в качестве «экскурсии» посетила одну из пыточных комнат. Позже она писала своим родственникам, что увидела там «большую медную сковороду, с такой же крышкой и замком, на которой жарили еретиков…» По ее словам, людей клали на эту сковороду, предварительно раздев догола. Закрыв крышку, палач разжигал в печи небольшой огонь и постепенно увеличивал его, пока тело человека не превращалось в пепел…» Правда, не очень понятно, какой толк от такой пытки, если жертва просто умирала в безвестности.

К слову, во времена испанской инквизиции ни один подозреваемый «еретик» не был застрахован от пыток, включая детей, беременных женщин и пожилых людей. Так, например, в 1643 году 60-летней Энграсии Родригес сломали руку и оторвали палец на ноге по приказу инквизиторов, пытавшихся добиться ее признания в иудаизме. К удивлению палачей, женщина оказалась на редкость стойкой и на отрез отказалась признавать вину. К сожалению, это сопротивление продлило ей жизнь лишь на 10 месяцев, пока не появились новые «доказательства» её иудаизма. После этого, видимо, в результате новых пыток, Родригес признала вину и была казнена.

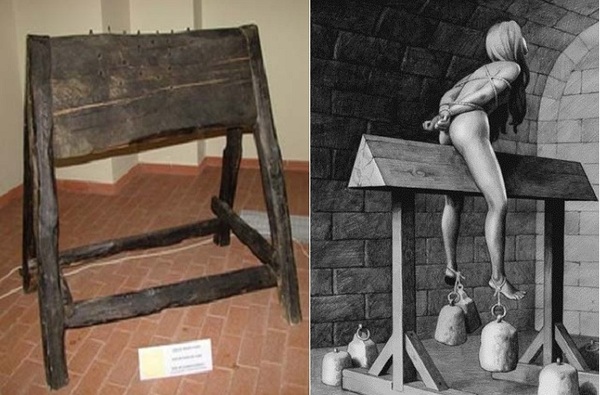

Самой же ужасной пыткой испанской инквизиции была так называемая «Колыбель Иуды», которая представляла собой деревянную пирамиду на трех ножках. Обнаженного и связанного человека подвешивали над пирамидой и медленно опускали на кончик «колыбели», иногда с дополнительным весом, до тех пор, пока кончик пирамиды не начинал буквально прорывать таз человека. Идея такого изощренного способа пытки принадлежала итальянскому адвокату Ипполиту де Марсилису, который помимо Колыбели Иуды разработал еще несколько изощренных способов пытки. К примеру, он придумал процедуру «принудительного бдения», во время которой заключенного заставляли бодрствовать без еды и воды в течение 40 часов подряд. При этом сам Марсилис считал все свои пытки очень гуманными, ведь они не приводили к смерти. Даже Колыбель Иуды, по его мнению, предназначалась только для того, чтобы человек «не спал». Однако известно, что деревянные пирамиды редко чистили, в результате чего многие приговоренные умирали от инфекций из-за высушенной крови и фекалий на их вершинах, не говоря уже о разрыве мягких тканей.

Схожим с «Колыбелью Иуды» образом действовало приспособление, прозванное «испанским ослом». Это было деревянное бревно в виде треугольника, закрепленное на ножках. Голая жертва помещалась сверху на острый угол, который врезался прямо в промежность. Чтобы пытка становился более невыносимой, к ногам привязывали утяжелители.

Также из многочисленных пыток испанских инквизиторов отдельно стоит упомянуть «Испанский сапог» и «Испанское кресло».

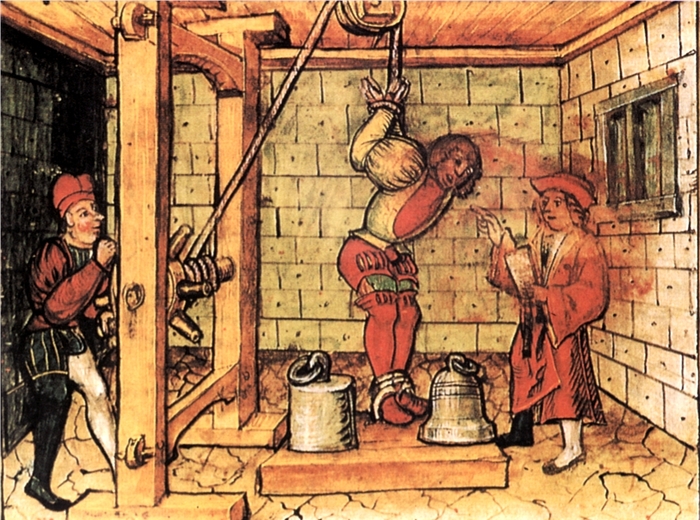

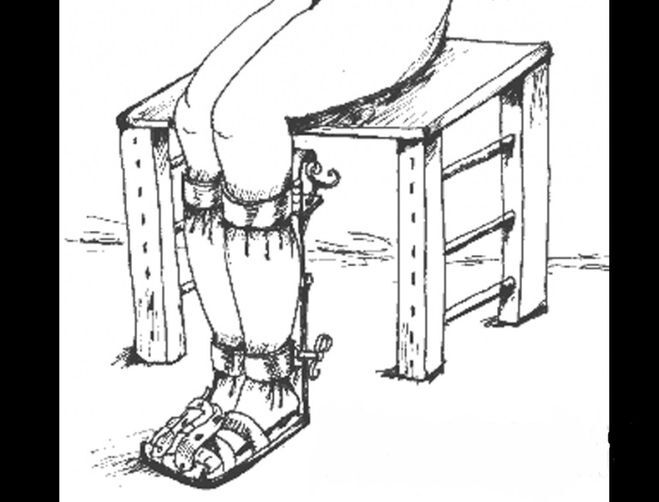

«Испанский сапог» — это крепление на ноге с металлической пластинкой, которое с каждым вопросом и отказом отвечать на него, затягивалось всё сильнее, чтобы переломать человеку кости. Для усиления эффекта иногда к пытке подключался инквизитор, который ударял молотом по креплению. Часто после таких пыток все кости жертвы ниже колена были раздроблены, а израненная кожа выглядела, как мешочек для этих костей

«Испанское кресло» представляло собой изготовленное из железа кресло, на которое усаживали узника, а под его ноги ставили жаровню с раскалёнными углями так, что они начинали медленно поджариваться. Для того, чтобы усугубить страдания, ноги время от времени поливали маслом.

Рассвет могущества испанской инквизиции наступил во время правления Томаса де Торквемады, первого генерального инквизитора Кастилии и Арагона, о котором и пойдёт речь в следующей части.

Продолжение следует.